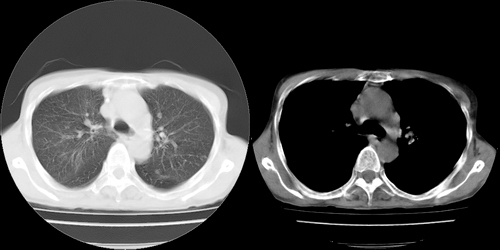

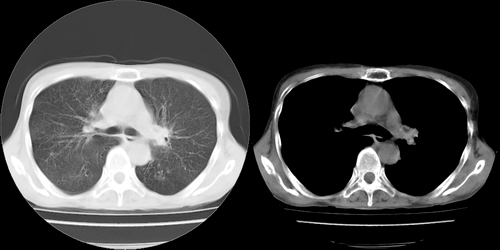

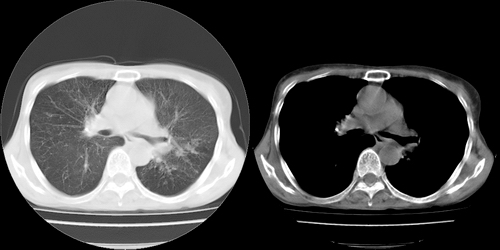

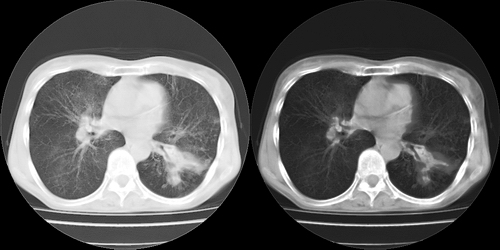

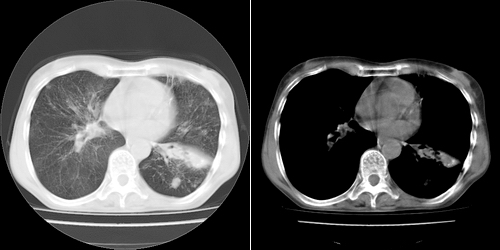

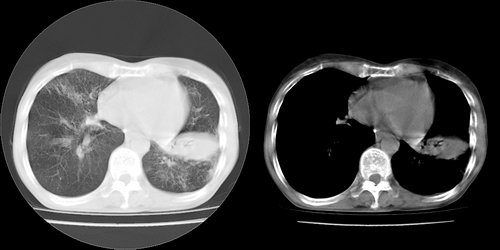

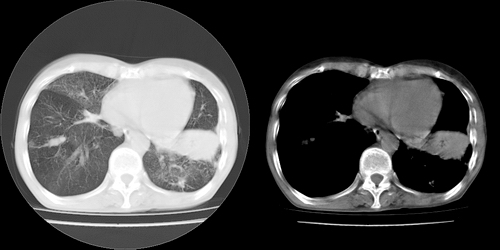

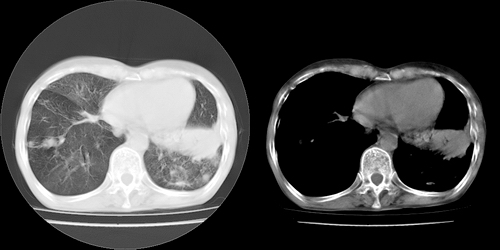

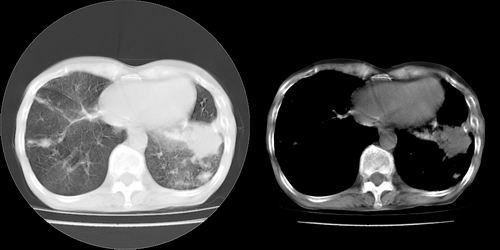

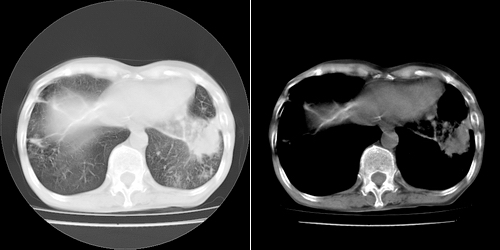

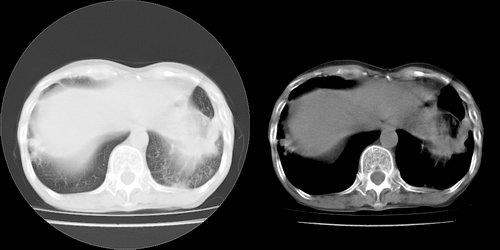

以下是引用lihuuuu在2006-7-18 18:16:00的发言:[br]支持肺结核诊断[br]本病例符合结核“三多”“三少”特征(多病灶、多形态、多钙化、少肿块、少堆积、少增强)中的前五个特征,另外左下叶背段有不张样改变-考虑伴有支气管内膜结核所致段不张。

以下是引用yang4132在2006-7-18 10:04:00的发言:[br]两肺多发 多形态病变,部分半纤维条索和斑点壮钙化,胸膜肥厚粘连,考虑结核。

| 欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |