医影在线

标题: V0090(CT):[求助]头颅病变 [打印本页]

作者: lihuuuu 时间: 2006-9-17 00:07

标题: V0090(CT):[求助]头颅病变

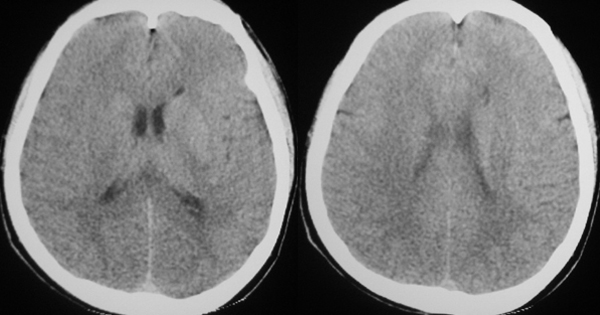

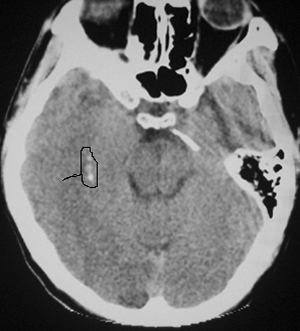

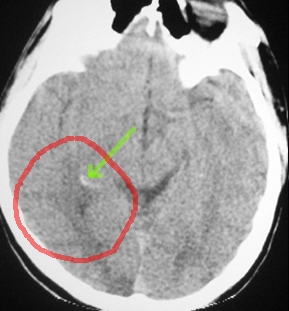

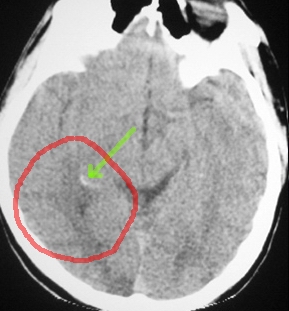

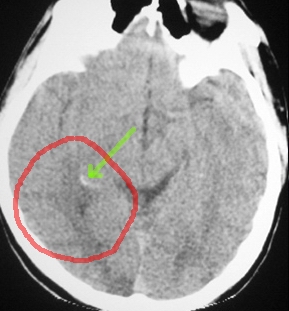

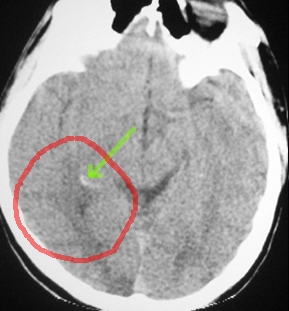

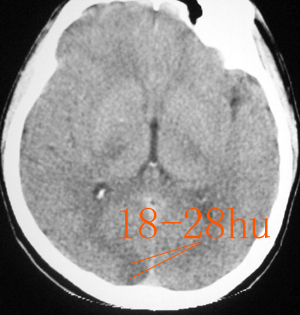

突然左侧面部及肢体麻木,活动不利1天,左下肢肌力4级,视物昏朦,血压:140/100,生理反射存在,病理反射为引出

[本贴已被 jiajie 于 2006-9-16 20:14:03 修改过]

作者: gaozhengyi 时间: 2006-9-17 01:38

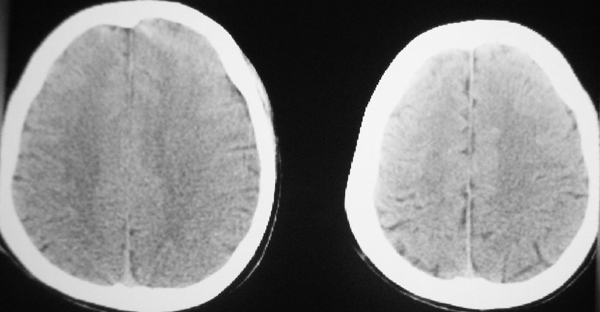

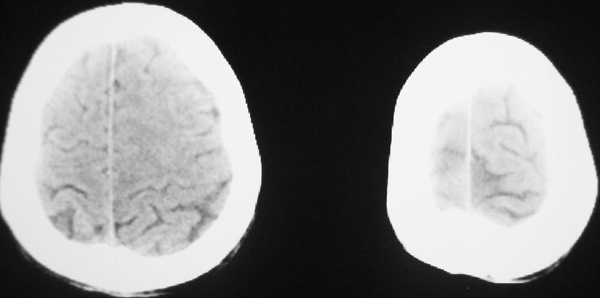

右侧枕叶似可见片状低密度影,边缘模糊,如果头位特别正的话,结合发病已一天时间,可以考虑为梗塞。但就该病例来说,扫描时头位过于不正,给判断病变造成很大的影响。我本人的感觉倾向于正常表现,最好的证实方法是摆正头位再扫描。当然,如果有mr的话,可以用mr来证实。

作者: 吕军浩 时间: 2006-9-17 03:32

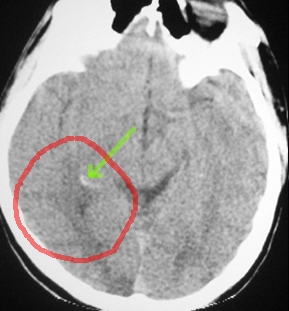

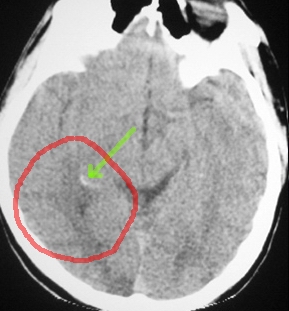

类圆形低密度灶,病灶在左侧,病变在右侧,似乎吻合,但此处的病变,一般与肢体症状无关,病灶边缘尚清晰,周围无明显水肿。总体感觉,ct对他定性诊断困难,mr可能优势大些。

搜括枯肠,觉得有以下可能:

1.本身并不是病灶,而为水肿区,病灶较小,ct无法显示,或病灶在颅骨。那么,要考虑的就有颅内转移,颅骨肿瘤。

2.所示即为病灶本身,梗塞或颅神经变性,起病快,前者可能大。

3.所示即为病灶本身,分化较好的星型细胞瘤。

4.mr无异常发现,ct伪影。

伟大的蒋委员长教导我们说,宁可枉杀一千,决不放过一个!强烈建议mr!

作者: jiangjing 时间: 2006-9-17 06:00

考虑脑梗塞[右枕叶小斑片状低密影,右侧脑室枕角变狭窄]。鉴别---高血压脑病[枕顶叶及脑干低密影],星型细胞瘤[i级--低密影,无明显占位及水肿=ii级以上-水肿占位,环状结节状不均匀强化]---建议增强

作者: drzhang8888 时间: 2006-9-17 07:10

病变本身较小,形态应该近似楔形,低密度。未见明显占位效应。临床有症状不好排除完全无关性。支持梗塞诊断。颅外肿瘤临近窦汇一般有脑脊液阻流表现应该可以排除。皮质区转移也少见。星形细胞瘤不好区分应该做mri顺便也可以查一下左侧脑室额角旁的的密度影。

作者: 翁志蓬 时间: 2006-9-17 07:30

标题: 回复

从上面的图象看,应该是正常头颅ct片,原因高老师与吕老师已经详细说明了。

建议再追问病史——“发病1天”是已经24小时了,还是不足24小时。

我们这里经常出现这种情况,就是申请单上写着“发病1天”,但询问患者家属,有的不足12个小时,有的超过24小时。所以我们现在也学精了,接诊早期脑梗塞的患者,都要亲自询问患者家属,是在哪个钟点发病的,然后自己计算时间,写在申请单上。

[本贴已被 翁志蓬 于 2006-9-17 0:34:26 修改过]

作者: 向医生 时间: 2006-9-18 07:02

有三个层面可以看到右枕叶低密度影,我认为还是要当做病变,首先要考虑脑梗塞.脑肿瘤或炎性病灶内或周围应有些等密度灶或环.有条件做个mri会有很大的帮助.

作者: wxy7406 时间: 2006-9-18 07:08

标题: 回复:v0090(ct):[求助]头颅病变

从图像看,头颅是没有摆对称的,右侧顶枕部的低密度影不好说是脑梗塞;我到觉得是不是靠近海马部位的病变

作者: 听蝉观竹 时间: 2006-9-18 20:57

谢谢李主任的邀请讨论这个病例。

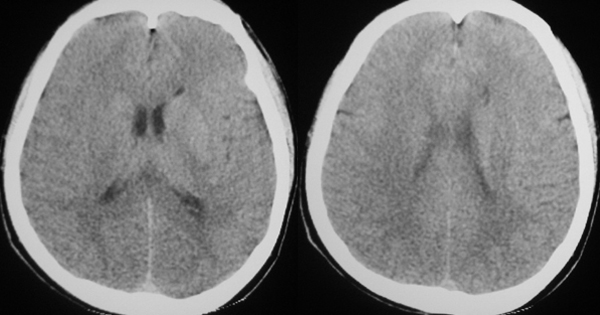

前面大家已经谈了很多意见,我同意大家的意见:这是一个阴性的头颅平扫ct片,从临床角度要考虑脑梗塞。这里有一个问题,就是临床症状与ct表现之间的关系问题。我们平常工作经常遇到这样的问题,临床表现突发性口齿不清,肢体麻木或活动障碍,而ct没有异常影像表现。其原因有两种情况:1、梗塞病灶太小;2、检查时间较早。

以下是我复习脑梗塞有关资料做的一个读书笔记,与大家共同学习:

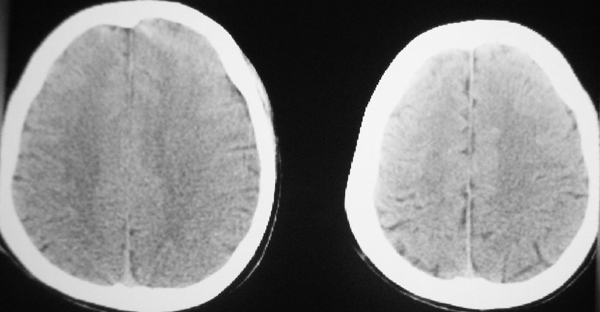

病理:脑梗塞是脑血管严重狭窄或闭塞,导致脑血流阻断而使脑组织发生缺血坏死和软化。约占全部急性脑血管病的50%-60%。引起脑梗塞的原因较多,主要的是脑血管阻塞及脑部血液循环障碍2种。 脑血管急性闭塞后,最初4h-6h缺血区逐渐出现脑水肿,12h后脑细胞开始坏死,但梗塞区与正常脑组织尚难区别。24h后至第5天,脑水肿达到高峰,侧支循环开始建立。从第2周开始,脑水肿逐渐减轻,但梗塞区组织坏死及液化更明显。虽已建立较充分的侧支循环,但可有部分病人在血栓溶解、血管再通的同时,梗塞区的血管壁因缺血性损伤通透性增高,可形成出血性梗塞。

影像学表现:ct表现:1. 脑内低密度是脑梗塞重要的特征性表现,此征象可能系脑组织缺血性水肿所致。 动物实验表明缺血后9小时则可在脑内相应区域形成边界清楚的低密度灶。 2. 致密动脉影: 为主要脑动脉密度增高影, 常见于大脑中动脉。 发生机制是由于血栓或栓子较对侧或周围脑组织密度高而衬托出来。 该征象的敏感性约78%, 缺血24小时内出现率约45%, 特异性为93%;3. 局部脑组织肿胀: 表现为脑沟消失, 脑池、 脑室受压变形, 中线结构向对侧移位, 即ct扫描显示有轻度占位效应。 此征象可在发病后4~6小时观察到, 在病理上揭示病变区细胞外水肿的出现; 4、豆状核征及脑岛带征, 在大脑中动脉主干梗塞后约12小时出现。需要指出的是,早期的脑梗塞出现ct上的变化最早需要3~6小时,晚的要等到24小时或者更长时间之后才出现典型表现。所以临床上有典型的脑梗塞症状而ct表现阴性时,应该及时用其它方法检查。

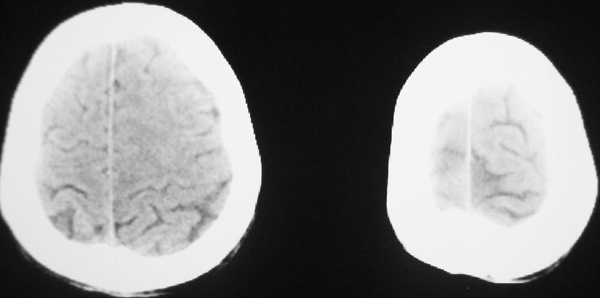

2.mri表现: 脑缺血lh之后就可发生脑组织水含量增加,从而引起mri信号的变化,mri显示脑梗塞优于ct。缺血主要影响tl和t2弛像时间,即两者均延长。在缺血早期,有大量水分子聚集,而随血脑屏障受损大分子物质漏出尚未发生,t1和t2延长最为明显。这时在 t1加权像上,缺血区为低信号,在 t2加权像上为高信号。t2加权像对显示梗塞更为敏感。mri对检查出早期后颅窝的脑梗塞具有重要意义,因ct检查常有伪影而效果欠佳。 mri对梗塞区内的亚急性出血甚为敏感,t1加权像在原脑梗塞的t1加权信号减低区内出现淡薄的高信号区,t2加权呈均匀高信号强度改变。

影像学之间比较:ct快捷方便,仍然作为脑血管意外的首选检查方法,但常规的ct扫描对于早期(6小时以内)的梗塞检出率低,对于早期的脑梗塞目前更多的依靠其它方法来诊断。ct灌注越来越多的使用于早期脑梗塞的诊断。cta对于颈动脉粥样硬化斑块的显示对于早期预防梗塞的发生有十分重要的临床价值,短暂性脑缺血(tia)的病人应及早进行颈动脉、椎动脉的cta检查。

mr对于脑梗塞比ct更为敏感,尤其是早期梗塞、腔隙性梗塞以及后颅窝、脑干的梗塞方面更有优势。弥散mr、灌注mr能够获得较完整的早期梗塞的影像信息,是很有前途的检查方法。 灌注mr在超早期脑梗塞灌注图像上的改变要先于弥散mri。 但该技术需要较先进高档的超导磁共振成像仪, 目前尚无法广泛应用。 mr由于检查时间较长,故对危急重的部分病人的检查受到一定的限制。dsa可以准确的检查出血管狭窄的范围、程度、数目并且同时进行介入治疗,有其特殊价值。

作者: 卜一 时间: 2006-9-18 21:45

标题: 回复:v0090(ct):[求助]头颅病变

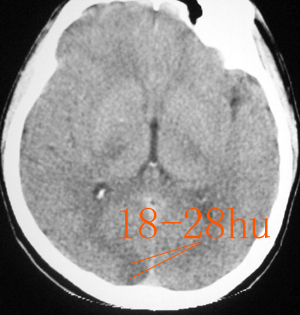

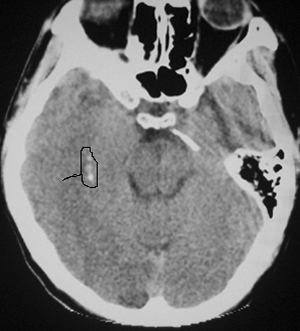

在这个层面不应有这种形态的高密度致密影,我觉得应该是病灶,建议:短期复查除外梗死后出血。

作者: 听蝉观竹 时间: 2006-9-19 04:50

标题: 回复:v0090(ct):[求助]头颅病变

这是侧脑室的脉络丛钙化的影像(有部分容积效应),是由于扫描的角度过度向足侧倾斜所致。

作者: syfszcw 时间: 2006-9-24 07:38

非常支持侧脑室的脉络丛钙化的诊断,是由于扫描的角度过度向足侧倾斜所致,平时遇到类似的比较多1

作者: 守望可可 时间: 2006-9-25 00:03

三个层面均显示有病灶,如果非坚持考虑体位原因,那对侧多少也应该有点儿类似表现吧。我认为还是有病变存在,至于性质,吕军浩老师已经分析的很透彻了,不再赘诉。我倾向于颅内转移瘤的可能,临床症状应与这个病灶无关,但其他地方还有没有ct不能发现的病变不好说,建议增强或mri。

作者: lihuuuu 时间: 2006-9-25 02:18

患者到上级医院做了mri 电话口述:无占位 诊为梗塞 患者回来后上传mri

作者: 牟言科 时间: 2007-2-9 05:20

标题: 回复:v0090(ct):[求助]头颅病变

以下是引用听蝉观竹在2006-9-18 20:50:00的发言:[br] [br][br]这是侧脑室的脉络丛钙化的影像(有部分容积效应),是由于扫描的角度过度向足侧倾斜所致。

[br][br]这是侧脑室的脉络丛钙化的影像(有部分容积效应),是由于扫描的角度过度向足侧倾斜所致。

非常支持“侧脑室的脉络丛钙化的影像”,从侧脑室三角区往颞角走行区的侧脑室的脉络丛钙化,平时经常遇到。

腔隙性脑梗塞或梗塞的早期ct表现不明显,ct片子表现尚不明显。

作者: ruoyuli 时间: 2007-2-13 01:09

标题: 回复:v0090(ct):[求助]头颅病变

以下是引用卜一在2006-9-18 13:45:00的发言:[br]在这个层面不应有这种形态的高密度致密影,我觉得应该是病灶,建议:短期复查除外梗死后出血。 [br]

[br]

此处为脉络丛钙化

作者: 漫步云端 时间: 2007-2-16 03:58

标题: 回复:v0090(ct):[求助]头颅病变

苍白球钙化!

作者: pujunzhi 时间: 2012-6-23 20:49

支持 脑梗塞。

作者: shibing 时间: 2012-8-9 07:20

梗塞

作者: shibing 时间: 2016-6-6 15:43

建议增强或mri。

| 欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) |

Powered by Discuz! X3.2 |

[br][br]这是侧脑室的脉络丛钙化的影像(有部分容积效应),是由于扫描的角度过度向足侧倾斜所致。

[br][br]这是侧脑室的脉络丛钙化的影像(有部分容积效应),是由于扫描的角度过度向足侧倾斜所致。

[br]