医影在线

标题: V0554:女性,35岁。流产后两周,现意识淡漠,反应迟钝[甲状 [打印本页]

作者: sxlcbc 时间: 2009-1-20 00:25

标题: V0554:女性,35岁。流产后两周,现意识淡漠,反应迟钝[甲状

临床诊断已出:http://www.radida.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=49018

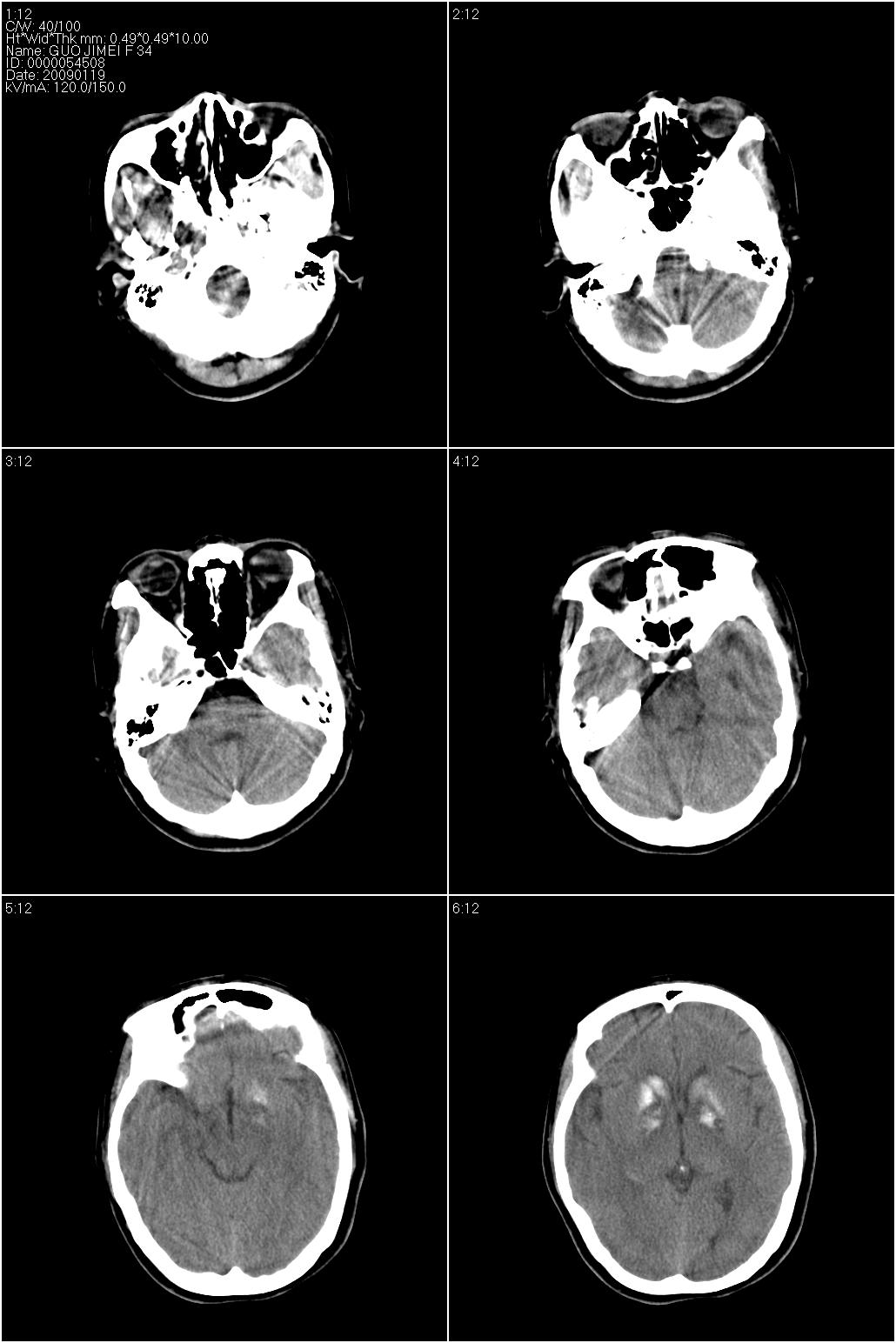

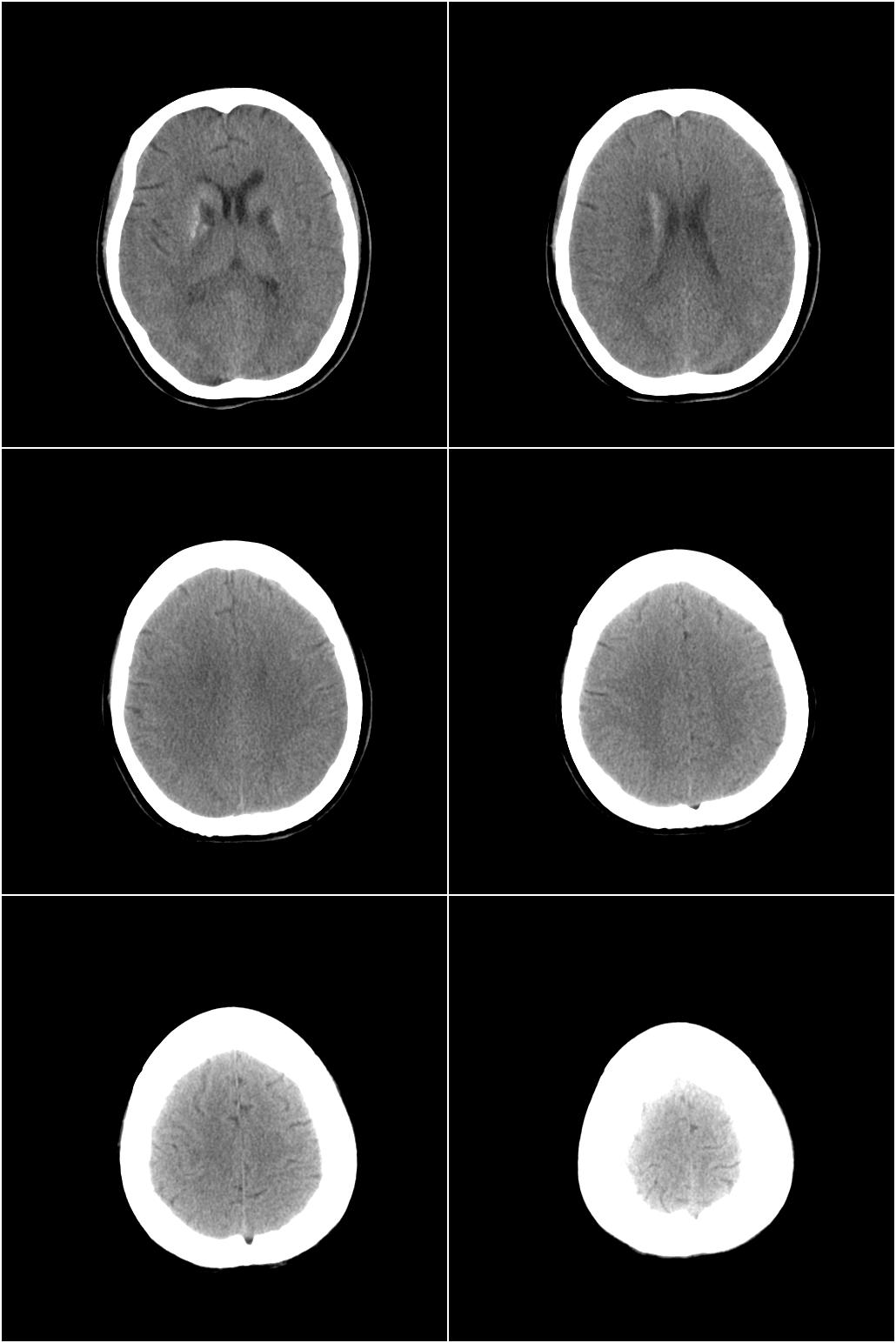

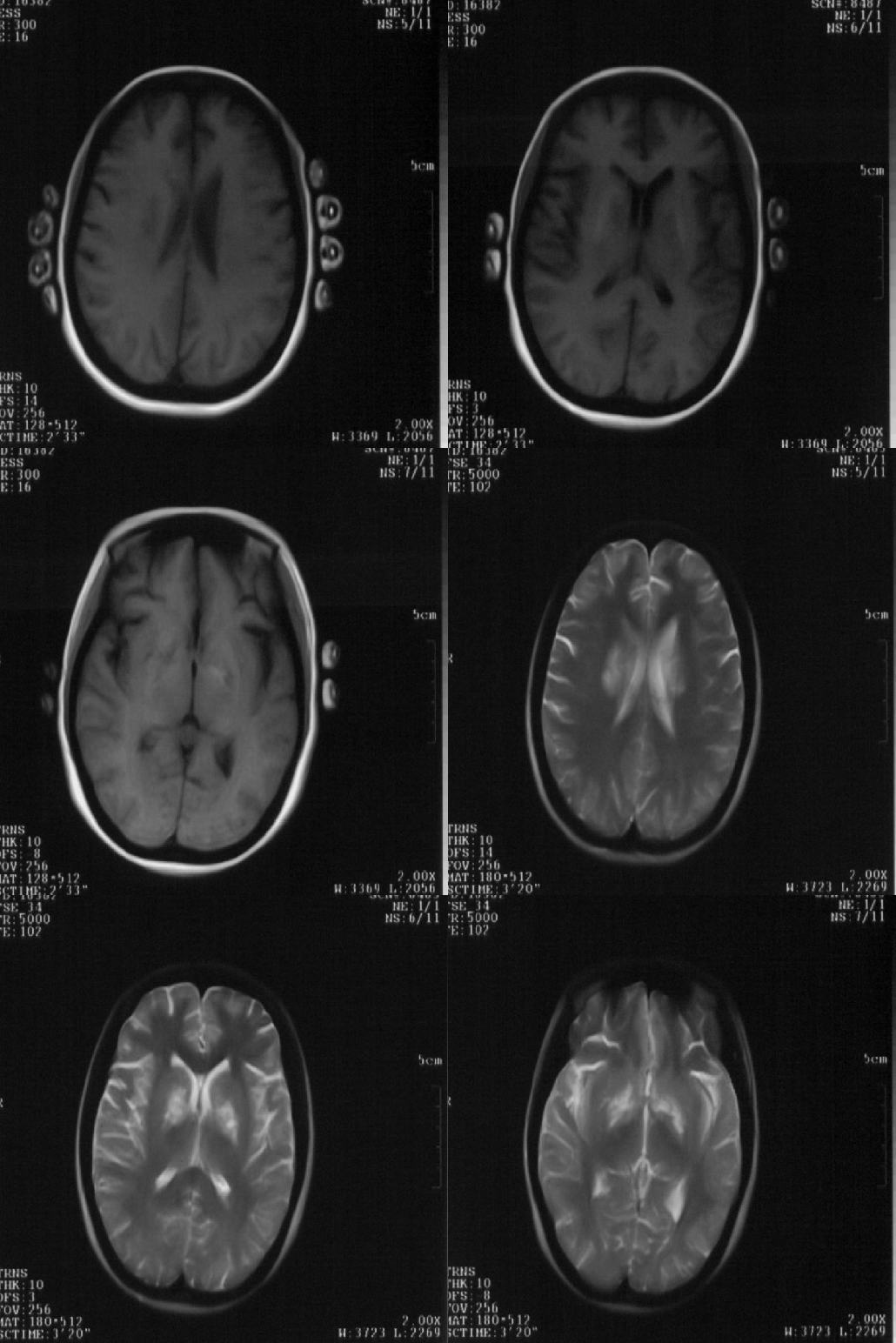

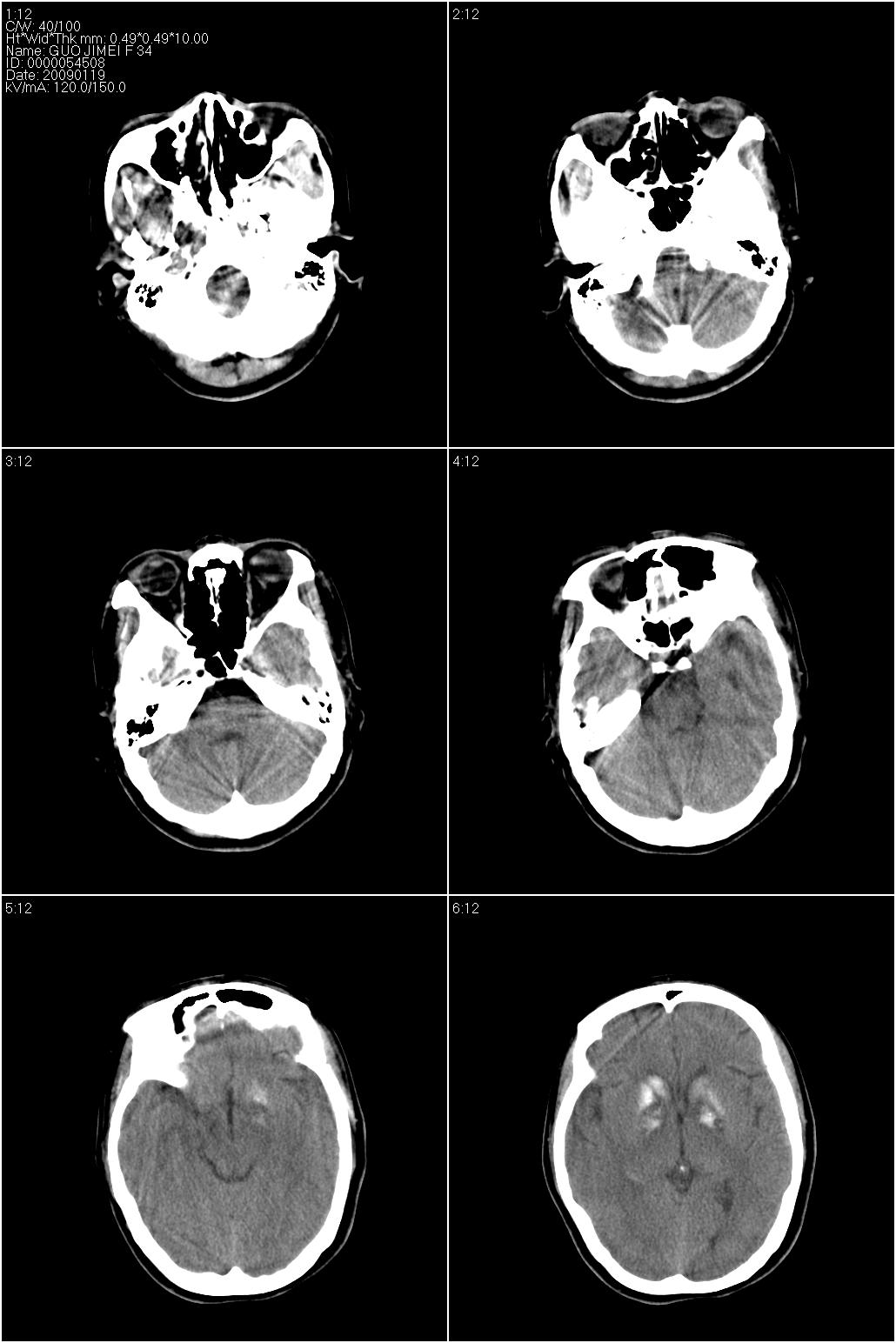

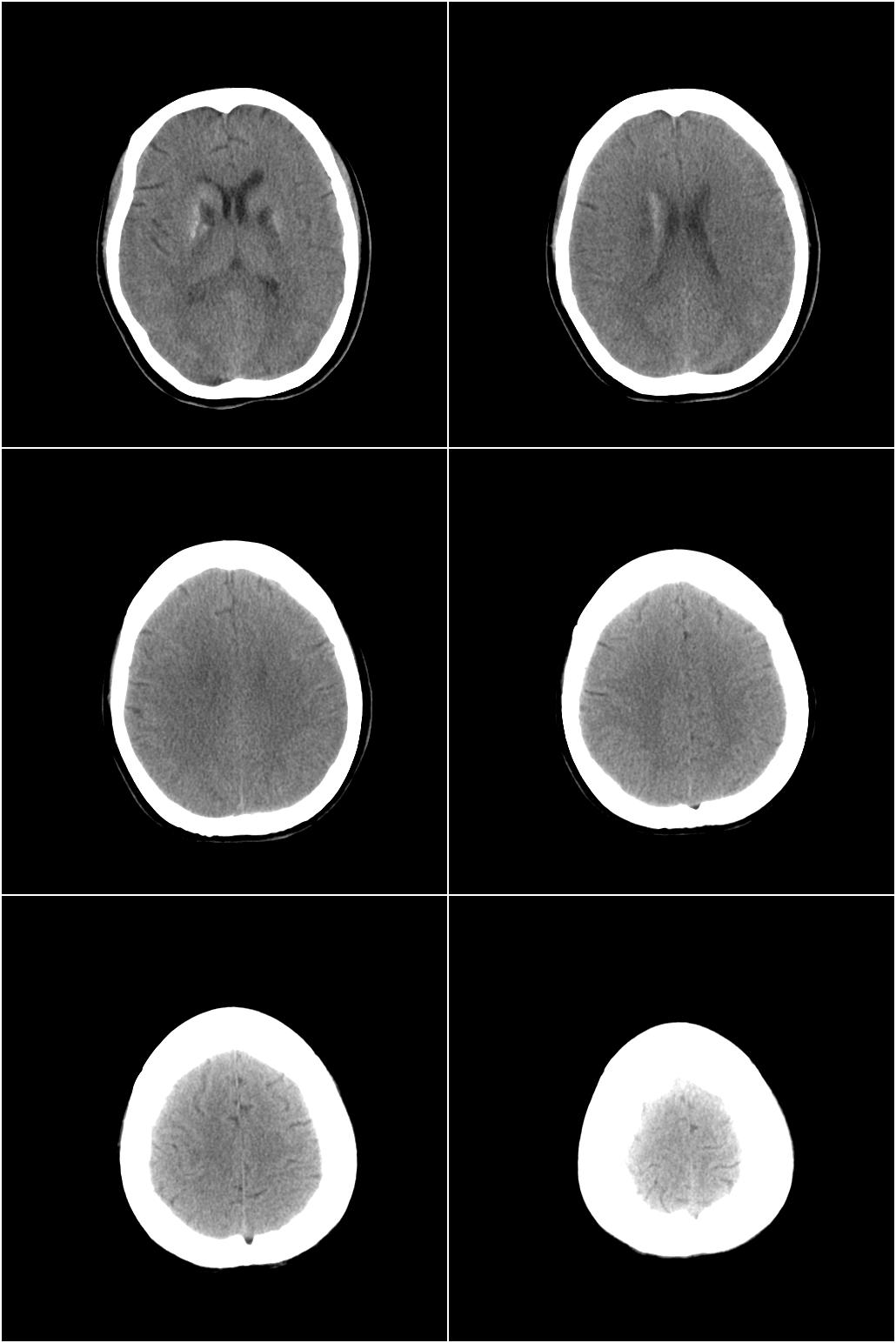

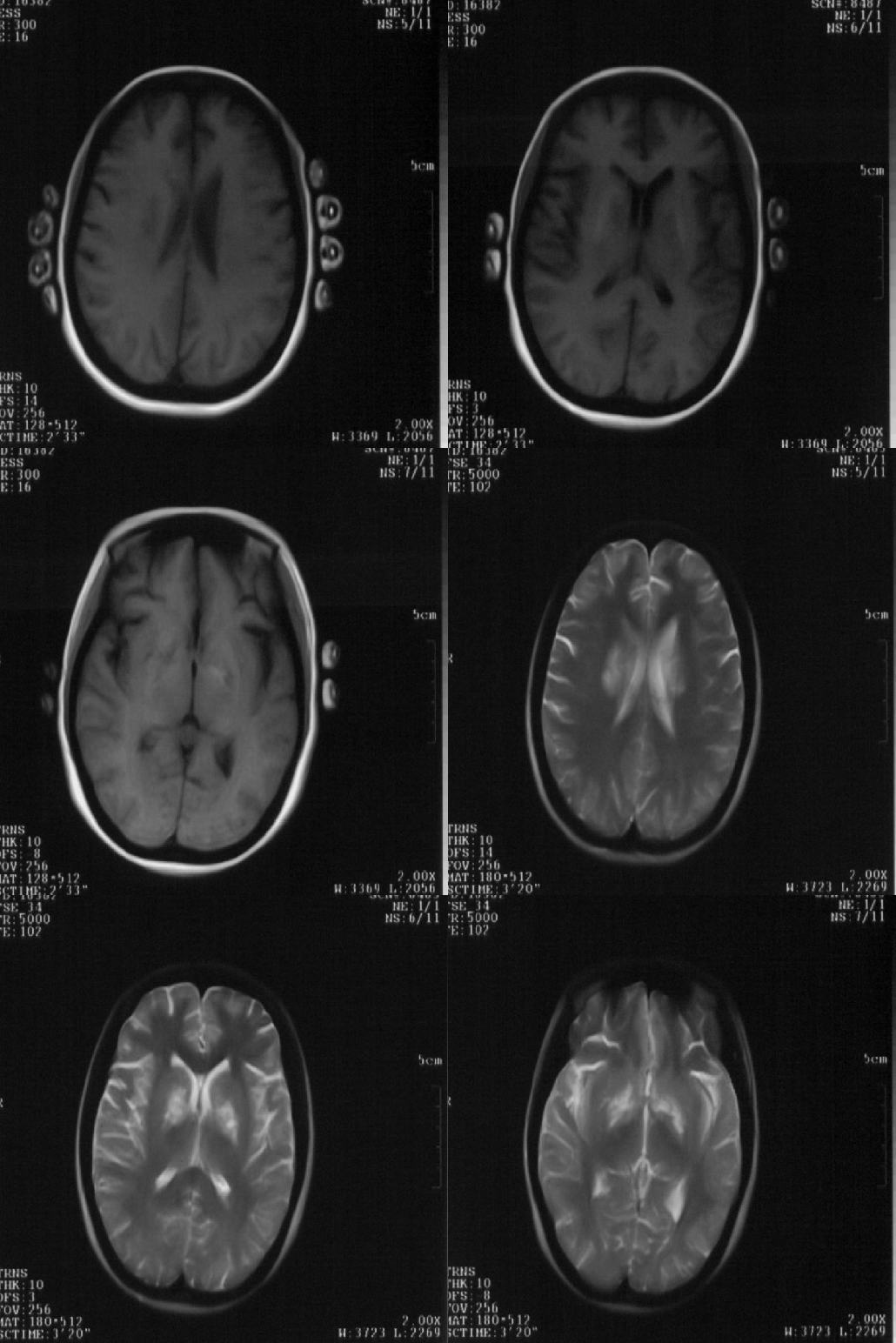

女性,35岁。流产后两周,现意识淡漠,反应迟钝,甲状腺化验未见异常。其父ct头颅检查未见异常。

[本贴已被 jiajie 于 2009-1-24 18:45:57 修改过]

作者: jiangjing 时间: 2009-1-20 01:33

考虑 缺血缺氧,梗死灶.豆状核及尾状核钙化结合临床

作者: zsl6918 时间: 2009-1-20 01:34

建议楼主提供既往史及有关的实验室检查结果。

作者: 杀毒软件 时间: 2009-1-20 01:56

标题: 回复:女性,35岁。流产后两周,现意识淡漠,反应迟钝

以下是引用jiangjing在2009-1-19 17:33:00的发言:[br]考虑 缺血缺氧,梗死灶.豆状核及尾状核钙化结合临床

支持

作者: sxlcbc 时间: 2009-1-20 02:18

单纯考虑钙化显然不太合适。

作者: 余辉 时间: 2009-1-20 02:47

患者35岁,流产后两周,片示双侧豆状核及尾状核对称性钙化伴双侧苍白球对称性低密度,右侧辐射冠亦有片状低密度。个人觉得低密度区可以与流产联系起来(考虑梗塞灶或药物过敏引起的脑坏死),而钙化未必能与流产相联系。

建议楼主提示相应病史,如室验室检查结果,意识障碍出现的时间,是人流还是自然流产或流产的原因等情况

作者: 小桥流水 时间: 2009-1-20 03:37

结合病史考虑可逆性后部脑病综合症

作者: xulianj 时间: 2009-1-20 04:40

支持考虑可逆性后部脑病综合症

作者: qc80012345 时间: 2009-1-20 04:47

病史再详细一点。

作者: 卜一 时间: 2009-1-20 05:09

支持考虑:可逆性后部脑病综合症!至于双侧豆状核及尾状核对称性钙化是否应考虑:代谢障碍性疾病所致?

作者: sxlcbc 时间: 2009-1-20 17:45

应该算是一个少见病例吧,大家接着讨论讨论.

作者: lanhai 时间: 2009-1-21 05:37

我见过的可逆性后部脑白质病发病部位都在顶枕叶,表现为片状低密度影,边缘较清,符合“后部”之说。本病例低密度灶发生在双侧基底节区,还应考虑为常见病----脑梗塞可能性大,至于原因,不排除药物所致。双侧基底节区对称性钙化,考虑为甲状旁腺功能减低。还需要结合临床及化验室检查才能进一步确诊。

作者: ydx_74 时间: 2009-1-22 01:10

解释下可逆性后部脑病综合症?

作者: 逸风 时间: 2009-1-22 20:53

患者以神经症状为主,ct显示基底核对称性病变,以钙化为主,我认为首先考虑甲旁低所致脑部改变或与代谢相关疾病.低密度病灶可能为缺血缺氧引起的坏死,与流产相关性可能大

作者: sxlcbc 时间: 2009-1-23 14:40

标题: 病例结果:我们的临床诊断为:fahr氏病

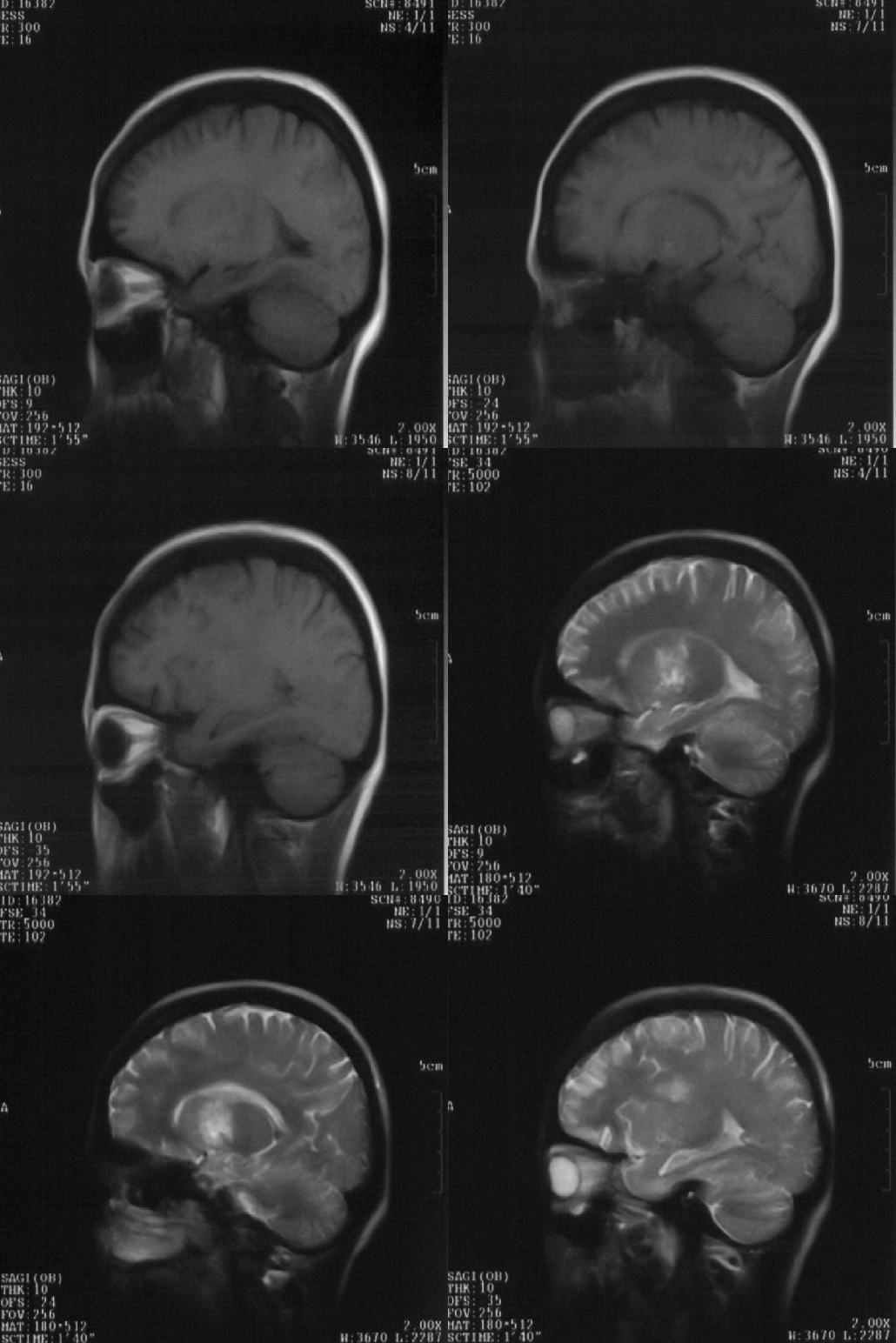

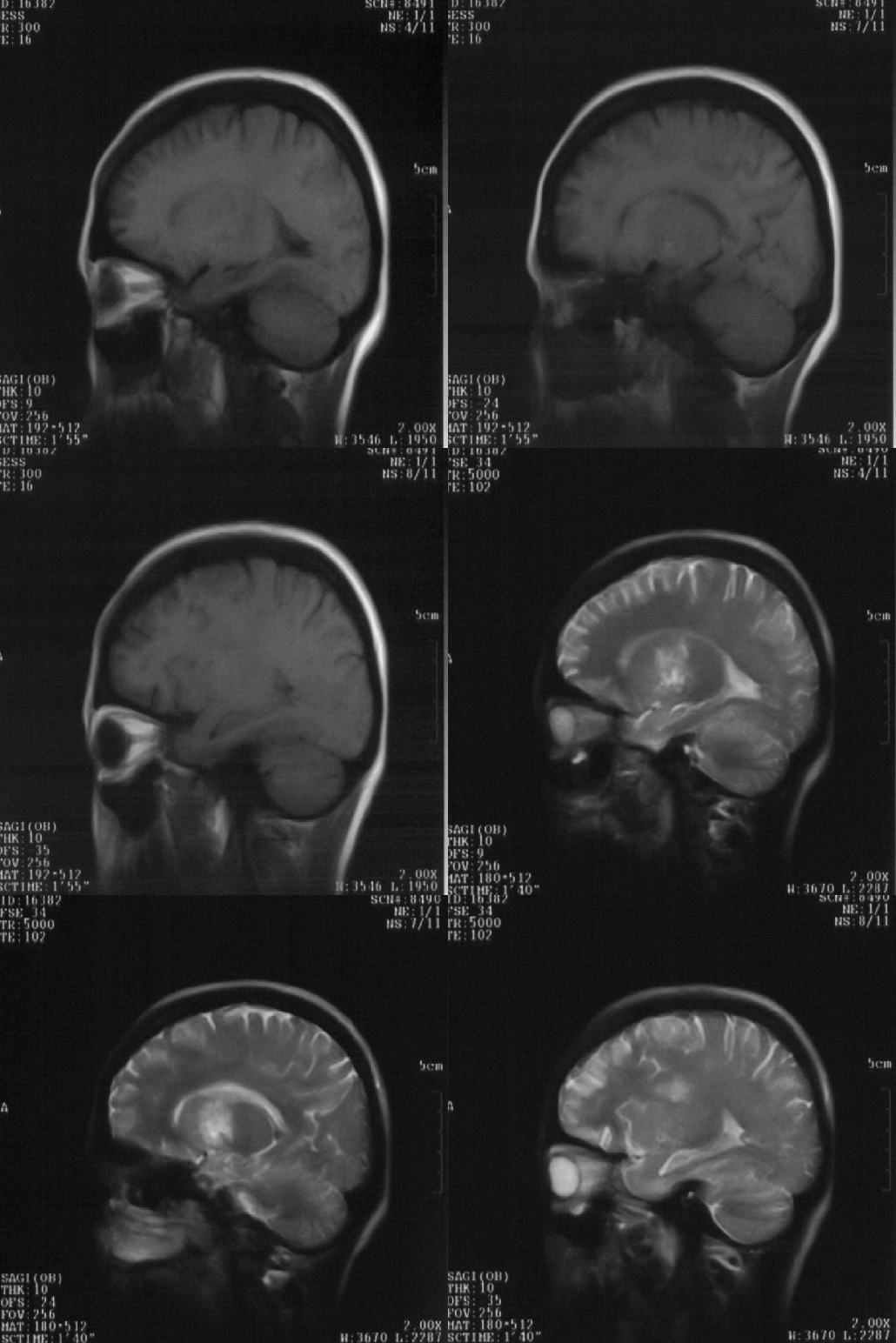

fahr病又称特发性家族性脑血管亚铁钙沉着症,是一种少见的病,1930年由fahr首次报道。后来由moskowitz等拟定了诊断标准:(1)影像上有对称性双侧基底节钙化;(2)无假性甲状旁腺功能减退现象;(3)血清钙、磷均正常;(4)肾小管对甲状旁腺激素反应功能正常;(5)无感染、中毒代谢等原因。本病可发生于任何年龄,无明显的性别差异,病因尚不明确,多为散发,但有家族性发病的报告。

fahr病的病理特征为双侧基底节、丘脑、小脑齿状核及大脑皮质下中枢对称性钙质沉着。病理研究结果表明,在组织学上没有发现病灶周围的毛细血管内有非动脉硬化性的铁质、钙质沉着,说明钙化的原因与血清中的钙无重要联系。有人认为病灶区小血管外层和中层以及血管周围的组织中,含有粘多糖蛋白、脂类的混合物,这些物质可能与细胞的钙、磷代谢紊乱有关。临床症状是由于基底节、丘脑、齿状核、大脑半球髓质的钙化而引起神经元的损害的程度有关。主要表现有进行性精神障碍、智力低下、痴呆、语言障碍、癫痫样发作,其它表现有头痛、头晕、手足抽搐等。

许多疾病均可引起脑内广泛性对称性钙化,除fahr病外,还有假性甲状旁腺功能减退等,这些病有明确的病史或血清钙、磷异常改变,有助于与本病的鉴别诊断。还要注意与结节性硬化的鉴别,此病临床上多有面部皮脂腺瘤,且ct上主要表现为室管膜下多发的胶质结节或结节钙化,钙化斑的特征为沿侧脑室外侧壁分布,多突向侧脑室内。此外还应与碱性磷酸酶活性紊乱的疾病、外伤后血肿后遗症及生理性钙化鉴别。

ct表现尾状核头呈倒“八”字或片状钙化,苍白球呈“八”字形钙化,在大脑半卵圆中心皮质、髓质交界处为点状、小片状钙化;丘脑多呈对称性小点、小条状钙化;小脑齿状核呈括弧形或不对称性小片状钙化。

已收录到“医影知识堂”中

[本贴已被 翁志蓬 于 2009-11-18 2:00:02 修改过]

作者: 黑白光影 时间: 2009-1-23 18:49

“特发性家族性”?查家族了?

作者: 西凡 时间: 2009-1-23 19:54

请问低密度灶如何解释??

作者: 拾荒者 时间: 2009-1-24 05:30

谢谢!好像双侧基底节区低密度影(斑片状长t1,长t2信号)用fahr不能完全解释。

作者: 王仕学 时间: 2009-1-30 04:37

支持考虑:可逆性后部脑病综合症!

作者: wangzhanshuang 时间: 2009-2-15 06:48

考虑可逆性后部脑病综合症我感觉部位不符合,

作者: mzjctmr 时间: 2009-3-2 18:27

fahr氏病,少见,临床化验血清钙磷正常,无其他病史,按照诊断标准可考虑此病,学习了,多谢楼主!!!

作者: jw-830 时间: 2009-3-4 04:56

支持考虑:可逆性后部脑病综合症!至于双侧豆状核及尾状核对称性钙化是否应考虑:代谢障碍性疾病所致?

作者: xiaoniu 时间: 2009-3-13 05:28

标题: 回复:v0554:女性,35岁。流产后两周,现意识淡漠,反应迟

以下是引用ydx_74在2009-1-21 17:10:00的发言:[br]解释下可逆性后部脑病综合症?

可逆性后部白质脑病综合症(reversible posterior leukoencephalopathy syndrome,rpls) 是一种逐渐被临床医生所认识的综合症,其主要的临床症状有头痛、痫性发作、恶心、呕吐、视力异常、皮质盲、昏迷和精神障碍等,影像学上有大脑后部可逆性脑水肿的特征性表现,从而构成一个可以被识别的临床综合症。导致rpls的病因多种多样,新的病因也不断被发现。其中常见的病因包括各种导致血压突然升高变化的疾病如高血压脑病、肾脏疾病和妊娠期子痫等;免疫抑制剂或细胞毒性药物的使用也是导致rpls的常见原因。其确切发病机制仍不是很清楚,目前认为rpls 的发病机制是多方面的,血压的升高、药物或致病因子引起的血管内皮功能障碍或损伤以及体液的潴留都可能在rpls的发生中起着一定的作用。绝大部分患者经治疗后完全恢复,少数病人可能遗留永久性神经损伤。

2.1 病因:pres最初是由hinchey等[1]于1996年报道的一种临床-放射综合征。 之后报道陆续增多,常见病因包括高血压、先兆子痫或子痫、各种严重肾脏疾病,应用各种 免疫抑制剂或细胞毒性药物(环孢霉素a、干扰素_α,甲基强的松、硫唑嘌呤等),抗hiv药 物引起也有报道[2],其他也见于胶原血管性疾病等;但更多见于高血压病,本 组高血压病有4例。

2.2 发病机制:目前本病发病机制存在许多争论,一般认为:(1)脑血管自动调节功能 崩溃学说:认为pres患者大多伴有血压骤然升高,此时血管自动调节主要依赖于神经源性调 节 ,而在后循环系统供血区域,如枕叶和顶叶白质,由于相对缺乏丰富的交感神经支配而容易 受损。血压上升超过正常脑血管自动调节能力即可造成血管通透性增高以及血管内血浆和红 细胞外漏,从而导致血管源性脑水肿。本组资料均有dwi显示病灶低信号或略高信号,adc呈 高信号,即表现为血管源性脑水肿的信号改变,支持这一观点。(2)血管内皮损伤:这种 学说可能解释无高血压病或轻度高血压的子癫患者[2]、免疫抑制剂治疗[3] 以及结缔组病[4]引起的原因,抗hiv药物治疗[5]也与此有关;肾功能 不全的pres患者,体液潴留和体内毒 物排泄障碍,造成高血压和内皮损伤也是一个重要因素。国外有学者报告1例70岁女性多发 性骨髓瘤患者,由于静脉注射丙种球蛋白和粒细胞集落刺激因子诱发死亡病例的神经病理, 表现为白质多处轴突水肿,有少支胶质细胞反应,而皮层、皮层下u型纤维、胼胝体、前联 合少受累,小脑、脑干少受累[6]。

2.3 临床表现:pres多为急性或亚急性起病,典型者表现头痛、视觉异常、癫痫样发作等 ,严重时出现意识障碍,一般无局灶性神经功能缺损,临床症状表现较影像学损害轻。在重 症、就诊不及时或处理不恰当的患者,也可遗留持续性损害。lee等[7]报道一组病 例,癫痫87%,脑病92%,视觉症状39%,头痛53%。本组临床症状符合,但以头痛表现多见, 且经2~3周的治疗后症状改善明显,未遗留后遗症。头痛或伴恶性、呕吐为脑水肿致颅高压 的表现,以皮质盲等症状为主的视觉异常是本病的重要特点,表明枕叶视觉中枢受累,而精 神或行为异常、癫痫样发作,意识障碍等症状则表明皮层受累,说明了本病并非仅仅累及白 质。

2.4 影像学检查:本病影像学表现为双侧对称性大脑半球后部顶枕叶白质弥漫性水肿,也 可累及额叶、颞叶和基底节,少数累及脑干、小脑,但距状沟和后纵裂之间的枕叶通常不受 累。但近年来皮层受累[7,8]病例明显增多。ct表现多为双侧顶枕叶的对称片状低 密度影,m r检查病灶呈稍长或等t1,长t2及flair像高信号,多位于皮层下白质,可累及大脑皮层,额叶 、颞叶、脑干,小脑及基底节等;病灶多为双侧性,可不完全对称,病灶呈片状、斑片状或花 瓣状。增强检查时大部分病灶不强化,当血-脑屏障破坏时,病灶可有强化。dwi通常表现为 等信号或低信号,在adc图表现为高信号,这种改变说明 rpls的本质是血管源性脑水肿而非细胞毒性水肿[9],同时dwi与adc的比值以及病 灶的可逆性说明其性质并非梗死性改变。本组有1例高血压病合并慢性肾功能不全的患者, 影像学显示了脑干广范受累的改变(图2),报道较少,国内俞海等[10]报道1例双 侧基底节、侧脑室旁、小脑、额顶叶以及脑干等受累。本病例dwi显示病灶略高信号,尽管 如此,在治疗后复查病灶消失而没有进展为梗死灶,表明仍是可逆的,其原因可能是细胞毒 性水肿的早期,并未真正的发生梗死。lee等[7]对36例pres患者进行分析研究,认 为影像学上单独的 顶、枕叶白质病变少见,而更多的是非典型性改变。本组资料也表明多为非典型性改变。因 而,对该病的命名也值得进一步探讨。总体而言,影像学上的损害大部分均具有可逆性,治 疗1~2内周后可恢复至正常或接近正常水平。

2.5 诊断:pres的临床表现多为非特异性,其诊断有赖于mr显示特征性改变以及可逆或大 部分可逆的改变,而影像学显示病灶严重而临床症状相对较轻的“分离”现象也是其中一个 特点。本病需与中枢脱髓鞘性疾病、脑炎、静脉窦血栓形成、基底动脉尖综合征等鉴别。

pres的治疗包括病因和对症治疗。如控制血压、停用或减少免疫抑制剂或细胞毒性药物,控 制癫痫发作及脑水肿等,同时积极治疗原发病,大多数都能有戏剧性的好转。对有高血压等 病史,短期内出现头痛、癫痫发作、视觉障碍等,应警惕pres的可能,及早行颅脑mr检查 ......

本篇文章来自<a href=';http://www.100md.com';>百拇医药网</a> 原文链接:http://www.100md.com/html/paper/1009-816x/2008/05/09-1.htm

作者: pujunzhi 时间: 2012-6-20 23:22

考虑 甲旁低,建议检查甲状旁腺功能!

| 欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) |

Powered by Discuz! X3.2 |