医影在线

标题: CT19889:患者女,54岁:间断性咳嗽1个月,为轻咳,不伴发热 [打印本页]

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 12:58

标题: CT19889:患者女,54岁:间断性咳嗽1个月,为轻咳,不伴发热

(结果公布:http://www.radida.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=53179)

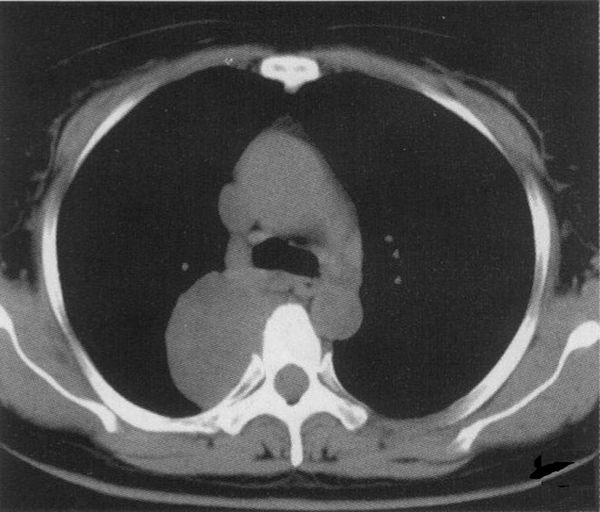

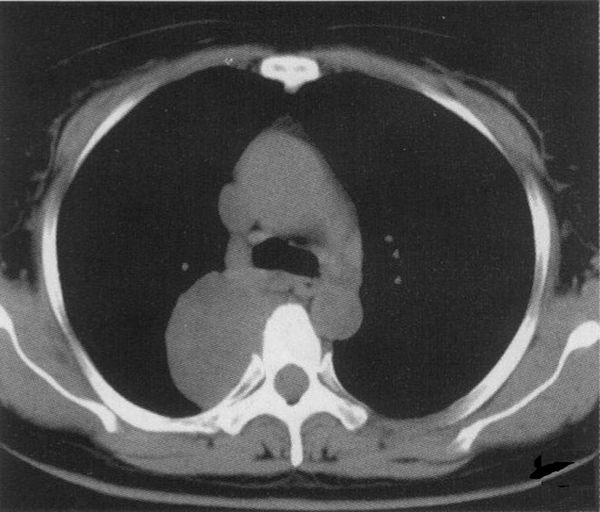

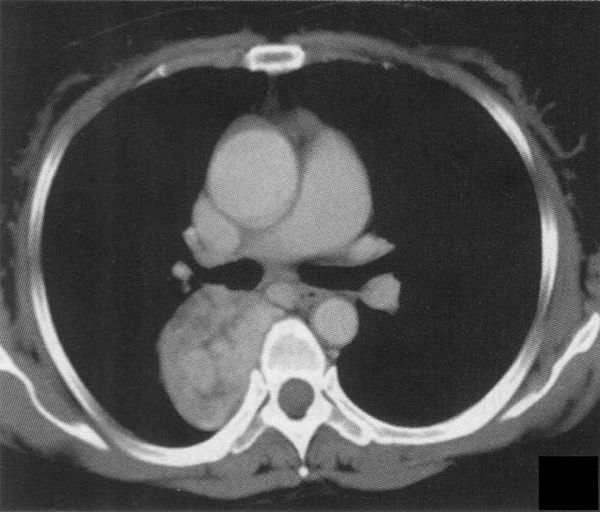

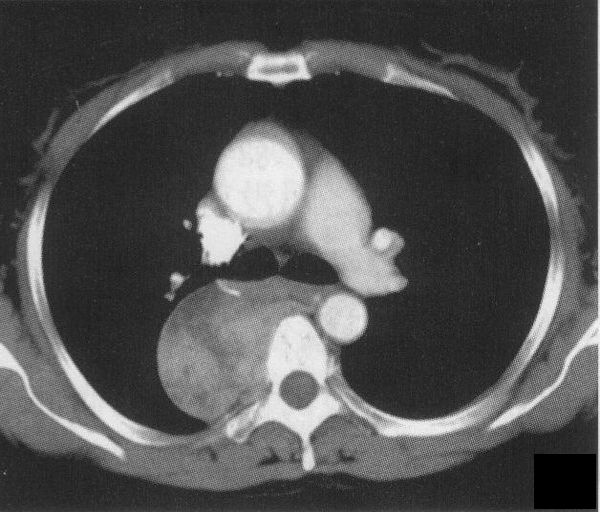

患者女,54岁:间断性咳嗽1个月,为轻咳,不伴发热、咳痰及痰中带血。叩诊:纵隔右侧增宽。实验室检查无异常。

就三幅图像:

[本贴已被 翁志蓬 于 2009-5-13 0:18:08 修改过]

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 13:00

标题: 说明:

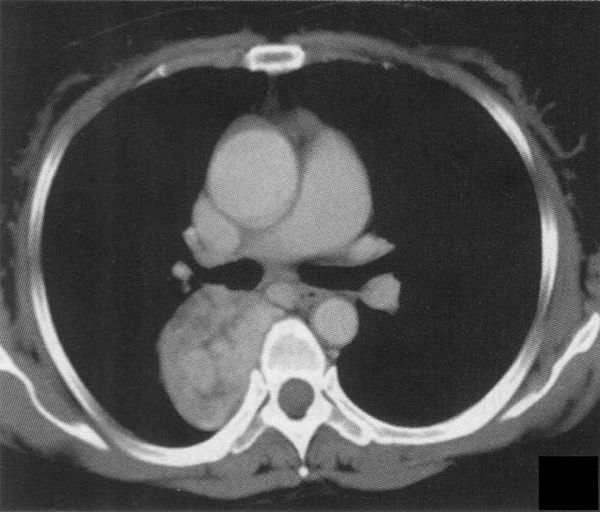

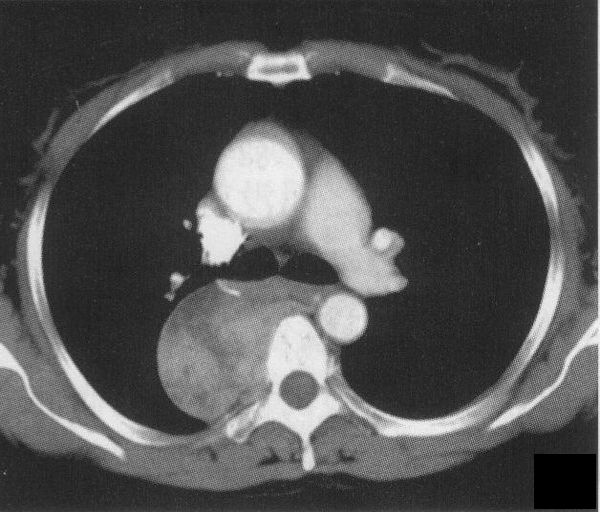

第一幅,平扫(平均ct值30hu左右);第二幅,动脉早期;第三幅,动脉晚期(ct值范围60~145hu)。

[本贴已被 sxlcbc 于 2009-5-12 5:03:03 修改过]

作者: 还珠格格 时间: 2009-5-12 13:48

考虑:右后纵隔神经源性肿瘤可能大。

作者: 好进学子 时间: 2009-5-12 15:05

考虑:右后纵隔神经源性肿瘤可能大。

作者: zsl6918 时间: 2009-5-12 15:08

如此强化程度首先考虑巨淋巴结增生症.

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 17:01

资料:局限性局淋巴结增生

巨淋巴结增生症(glnh)是一种少见病,为异源性的罕见的淋巴组织增生性疾病,亦称为血管滤泡性淋巴组织增生。也称为castleman病,病因尚不明确,有认为本病表现为反应性淋巴组织增生,与慢性抗体刺激有关,可能为病毒感染所致。也有认为透明血管型是一种淋巴组织的进行性生长紊乱,而浆细胞型的发生与il6调节障碍有关。

临床上,glnh中透明血管型最为常见,约占发病率的76%~91%,而浆细胞型则较少见。按其临床、影像学表现及其预后亦分为2型:局限型和弥漫型。局限型表现为孤立淋巴结或纵隔内某一组淋巴结受累。弥漫型表现为一组以上的淋巴结受累或影像学发现胸外淋巴结受累,此型可累及肺部。局限型临床多无症状,为体检或常规胸片偶尔发现,可见于任何年龄,发病高峰为30岁~40岁之间,女性约4倍于男性,5%以上为透明血管型,手术多可切除,预后良好。

局限型glnh的影像学表现 glnh可发生于全身各部位的淋巴结,沿全身淋巴链分布,但最好发于纵隔、肺门和腹膜后区域。约60%~70%发生于胸部,沿胸内淋巴链分布,最常见于中纵隔和肺门,其次为前纵隔和后纵隔。约20%发生于腹部,以腹膜后最常见。病灶的大小差异较大,x线胸片可显示肿块的部位和形态,但对明确诊断缺乏特异性,常表现为单发边缘清楚的球形或分叶状肿块,类似于胸腺瘤、淋巴瘤和神经源性肿瘤的表现,位于中纵隔和肺门者可致邻近气管受压移位。ct平扫病变表现为肺门、纵隔旁或腹膜后圆形、类圆形或分叶状软组织肿块密度影,边界多清楚锐利,呈中等密度,多数密度均匀;ct增强扫描示病变强化明显,强化程度几乎与胸腹部主动脉同步,延迟持续中度强化。有些胸部巨淋巴结增生病例,ct增强于静脉团注造影剂后早期病灶即明显强化,ct值高达114 hu~196 hu,平均133 hu,与主动脉强化程度相当,延迟扫描仍持续强化,ct值70 hu~122 hu,平均92 hu。局限型glnh高强化机制为透明血管型病灶内丰富的毛细血管增生和周边较多粗大的滋养动脉所致。ct强化的程度还与注射造影剂的方式、注射速率和剂量有关。增强ct可显示病灶内或周围粗大的滋养血管影,胸部多来自支气管动脉、内乳动脉和肋间动脉的分支,腹部多来自腹主动脉分支。局限型浆细胞型glnh由于血管成分较少,一般强化程度不如透明血管型,呈轻中度强化,缺乏glnh特征性,术前难以明确诊断。文献报道钙化可见于5%~10%的病例,且仅见于局限型透明血管型。ct图像上钙化呈典型的分支状或斑点状影,散在或簇状分布于病变中央区。国内作者行病理对照发现此型钙化为病灶内增生的小血管主干及其分支的退变、玻璃样变和钙化所致,在形态学上类似于冠状动脉粥样硬化的钙化影,认为病灶内分支状钙化是透明血管型glnh的特征性表现。局限型glnh的另一个特征是瘤灶内极少伴有出血和坏死灶,尽管部分病例呈不均匀性强化,但瘤灶内的低密度影并非坏死灶。他们报道2例病灶内可见裂隙样低密度,但镜下病理未见坏死区,作者认为可能与增生的小血管透明样变性和纤维化有关,但国外作者则认为病灶中央低密度区是由血管内皮细胞过度增生使血管闭塞,对比剂不能进入所致。有些病例瘤灶内低密度区为胶冻状物质,为少见表现。局限型glnh多数仅累及单个淋巴结,但部分病例可累及1组淋巴结。曾有国外作者报道40%的胸部局限型cd病灶边缘不规则并可见子灶,手术发现病灶与周围结构粘连明显,完全切除较困难。也有些在主灶周围见多个子灶,但ct扫描仅显示为边缘不规则或模糊。对于主灶周围的卫星病灶,有病理证实为慢性淋巴结炎。对此种局限型glnh应提高认识,结合其临床和明显强化的特征,术前应考虑到此病的可能性。mri检查对glnh的诊断同样具有较高的临床应用价值。se序列t1wi肿块呈等信号,t2wi呈均匀性高信号。肿块内或其周围有扭曲扩张的流空血管影为其典型表现。还有部分病例行mr动态增强,发现肿块的增强方式与ct基本相同。mri的缺点是显示特征性的钙化不如ct,但其多方位成像对病变定位及显示其毗邻关系较ct优越。

鉴别诊断:局限型glnh 95%以上是透明血管型,ct或mri表现为富血管性病变,故应与以下病变相鉴别。

1、纵隔内及腹膜后异位化学感受器瘤:与局限型glnh较难区分,它同样有丰富的扩张扭曲血管,但其常常沿着主动脉生长,而glnh则按淋巴链分布。

2、副神经肿瘤:如嗜铬细胞瘤,无论发生在胸内还是腹膜后,常与大血管毗邻,病变易坏死囊变,虽然有强化,但密度或信号常不均匀,且临床上有异常波动的恶性高血压表现,而局限型glnh一般无囊变坏死改变。

总之,局限型透明血管型glnh的特征有:单发较大的纵隔、肺门或腹膜后软组织肿块;肿块呈显著均匀或不甚均匀强化;病灶中央可见呈簇状分布的分支状钙化;一般无出血和坏死灶。以上特征有助于和其他来源的肿瘤进行鉴别。

作者: LIAOQIANG 时间: 2009-5-12 17:27

考虑巨淋巴结增生症。

作者: 余辉 时间: 2009-5-12 17:53

支持考虑巨淋巴结增生症,看过一例前纵隔表现为这样的,不除外神经源性肿瘤

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 17:54

标题: 资料:胸部神经源性肿瘤

胸部神经源性肿瘤起源

神经源性肿瘤可源于胸部的任何神经结构,但最常见于椎旁区,与交感神经链、传导支和肋间神经有关。根据其来源分为三组:(1)神经鞘源性肿瘤即良性的神经鞘瘤和神经纤维瘤,以及相应的恶性肿瘤恶性神经鞘瘤,90%的神经鞘源性肿瘤为良性;(2)交感神经源性肿瘤即良性的节细胞神经瘤,恶性的神经母细胞瘤;(3)副神经节瘤,很少见,亦有良恶性之分。

ct表现

神经鞘瘤,又名良性雪旺氏瘤,大多数是孤立的,无恶性变,发病年龄30~50岁,临床上可有疼痛或神经系统症状,生长缓慢,有完整的包膜,呈圆形或结节状,有时还有出血和囊性变。ct表现为边界清楚的低密度肿块,有明显增强,增强后密度不均,这是由于存在少细胞的b区,囊性退变,胶原和黄瘤区所致。

神经纤维瘤,可单发或多发,单发者属非遗传性,恶变率低,多发神经纤维瘤又称神经纤维瘤病,恶变率高达30%。神经纤维瘤多见于20~30岁患者,生长缓慢,无包膜,呈球形,极少发生变性、囊腔形成或出血,但切除后易复发。ct表现为边界清楚的低密度肿块,增强不明显,增强前后密度均匀。有作者认为哑铃状肿瘤引起椎间孔扩大是神经纤维瘤的特征。

节细胞神经瘤,以青少年多见,肿块往往长而扁,呈条形或三角形,外有包膜,其内可杂有黄色变软区,半透明胶冻样灶和小囊腔等。除非很大可引起压迫症状外,常无症状。也可发生椎管内侵犯,但不如鞘源性肿瘤常见。ct表现为边界清楚的稍低密度肿块,呈轻度均匀强化与神经纤维瘤相似。

诊断与鉴别诊断

胸腔内任何部位特别是椎旁区,单发圆形、椭圆形或梭形,稍低密度(与胸壁肌肉相比),边缘光滑清楚,平扫密度均匀的“囊性”肿块,高度提示良性神经源性肿瘤。增强扫描神经鞘瘤较具特征性,但来源于结缔组织神经鞘的神经源性肿瘤则表现各不相同。神经纤维瘤和节细胞神经瘤ct表现相似,但发病年龄常不同。

良性神经源性肿瘤需与其他疾病鉴别,在此主要讨论与恶性神经源性肿瘤的区别,以下表现提示恶性:(1)增强的、边缘不规则的软组织肿块,可推移或侵入邻近软组织或骨等;(2)低密度坏死区常见;(3)胸腔积液,胸膜结节或肺内转移结节。另外,发生于婴儿和儿童的神经源性肿瘤大多数为恶性;恶性肿瘤常产生症状,良性肿瘤常无症状,虽然有症状不等于恶性肿瘤,但无症状对良性肿瘤有诊断意义。值得注意的是钙化和肋骨或椎体的吸收对区别良恶性无帮助,但融骨性破坏一律见于恶性。

[本贴已被 sxlcbc 于 2009-5-12 10:07:57 修改过]

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 18:15

读片的关键,是读出片子的特点,本例的特点是什么?如果我们能抓住这一关键,也许问题就好解决了。临床病史固然重要,但是有时候,临床上提供的病史常常造成误导,比如先前上传的肝平滑肌瘤。

作者: 余辉 时间: 2009-5-12 18:21

楼主的意思是不是巨淋巴结增生症与神经源性肿瘤都不是啊.

楼主片子是不是摆错了.

第三幅应该上腔静脉密度最高,应该是动脉期吧,,第二幅血管密度减低,应该是静脉或者更后期吧.

如果是这样的话还要考虑硬化型血管瘤

作者: 余辉 时间: 2009-5-12 18:26

看楼主10楼的回复本例似有故意误导呵呵,开始看的时候就怀疑是血管瘤,但是看到了动脉期早期强化,这个不符合血管瘤的表现啊,看来要怀疑一切了

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 18:26

标题: 片子的位置没有错误

临床特点是辅助我们诊断的一个因素,但片子的特点更是我们诊断的关键。比如一个后腹膜肿瘤,该肿瘤没有其他内分泌功能,这个肿瘤的特点就可以长得很大,如果该肿瘤是一个囊肿,那么就不会出现强化。有了这些影像特点,我们就不可以因为有其他临床症状而误导。但是,如果有明显的外伤史,我们就需要考虑是不是血肿。有些病例,提供的临床病史和病变相关,而有些病变和临床提供的病史则不相关,我们需要学会筛选,不然就要转牛角尖了。

[本贴已被 sxlcbc 于 2009-5-12 10:37:50 修改过]

作者: 余辉 时间: 2009-5-12 18:40

片子顺序肯定有问题

造影剂从静脉主入后,在本图上会首先进入上腔静,再进入右心房,到肺动脉,进入左房室后进入主动脉.那么上腔静脉的最高密度期会会比主动脉的最高密度影要早,此时肺动脉应该密度较高,当通过肺循环后上腔静脉密度下降,主动脉开始增高.在此时上腔静脉密度可与主动脉相差不远,.本例第三幅图主动脉和上腔静脉密度最高,而第二幅图主动脉及上腔静脉密度均有降低,且各腔密度较均匀.因此第三幅图时间一定要比第二幅图早.,第二幅图应该是经过了二次循环后才会这样

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 18:51

那么第三幅图腔静脉血密度很高,是说明动脉已经过去,又回流到了上腔静脉?如果是这样,上腔静脉有两个高密度的峰值?

作者: 深泽交通 时间: 2009-5-12 18:57

标题: 回复:患者女,54岁:间断性咳嗽1个月,为轻咳,不伴发

以下是引用还珠格格在2009-5-12 5:48:00的发言:[br]考虑:右后纵隔神经源性肿瘤可能大。

作者: 余辉 时间: 2009-5-12 19:00

上腔静脉第一个峰值就是经静脉注入的造影剂直接汇入上腔静脉,此时最高.

第二次的高值则是经过体循环后再入经静脉汇入上腔静脉,此时密度会较前减低,以后递减.

本例第三幅上腔静脉密度最高,且高于主动脉,时期应该比第二幅早

作者: laolang 时间: 2009-5-12 19:16

以上两位楼主的精彩辩论真是太有才了,等待结果。

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 19:28

标题: 上腔静脉的峰值问题

在上腔静脉强化而主动脉尚没有强化的时候,我们是不是有机会抓到这一瞬间,我们没有遇到过。本例出现的情况是,上腔静脉出现了强化,主动脉也出现了,但是这是早期的主动脉强化,所以主动脉没有达到峰值。如果上腔静脉此后不会出现两个峰值的话,那么,上腔静脉的峰值就是在第三幅图像的钱前后后,或者第三幅图像本身就是它的峰值。这说明上腔静脉的峰值不会比主动脉的峰值来的要早。楼上所言,只能说明上腔静脉强化出现的早,但不能说明上腔静脉的峰值也出现的早,这正如几个人赛跑,先跑出去的人未必就是跑得最快的。

[本贴已被 sxlcbc 于 2009-5-12 11:42:40 修改过]

作者: zjzjr 时间: 2009-5-12 19:42

如此强化程度首先考虑巨淋巴结增生症.

作者: 黑白光影 时间: 2009-5-12 21:12

标题: 回复:患者女,54岁:间断性咳嗽1个月,为轻咳,不伴发

以下是引用zsl6918在2009-5-12 7:08:00的发言:[br]如此强化程度首先考虑巨淋巴结增生症.

作者: 黑白光影 时间: 2009-5-12 21:18

谢谢楼主近来转来一些值得好好学习的病例,期待早日公布结果。

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 23:00

这个病例的病例余晖战友已经提到,所以告诉大家:纵隔血管瘤。

术中所见肿物质软,表面光滑,血供丰富,呈暗红色,基底部宽,无明显蒂相连。肿物大小约5 cm x6 cm x8 cm。

病理诊断纵隔血管瘤。免疫组织化学:fvⅲrag(+++),cd31(++)、actin(++)、cd34(+++)。

肿瘤由大量薄壁血管构成,管腔大小不一,管壁内衬内皮细胞,多处内皮细胞向腔内形成乳头状突起。血管之间有少量炎性细臆浸润。

另外,提问一个低级问题:硬化性血管瘤和一般我们说的血管瘤在概念上是不是一个肿瘤?

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 23:03

这个病变的特点是中央及周边均见明显强化,且延迟扫描强化范围扩大,类似于其他部位海绵状血管瘤;mri检查可显示流空血管,t1wi可见线状高信号,代表肿瘤间质的脂肪。

作者: 余辉 时间: 2009-5-12 23:46

标题: 1

在上腔静脉强化而主动脉尚没有强化的时候,我们肯定有机会抓到这一瞬间.

但是本例第二幅图病灶强化明显比第三幅强化程度要高,这样就说不通了,若第二幅图是动脉早期,主动脉都未强化何来病灶强化呢,况且是比后期高程度的强化(不过有一个可能,就是有一条血管丛肘静脉直通病灶,且路程要绝对短)

至于上腔静脉与主动脉峰值时间前后的问题,只要是从上腔静脉收集区注入造影剂,那么上腔静脉的峰值时间一定会比主动脉早,而且密度值要高.这个可以在平常的工作中看到,而且根据血流方向可以推出来.

硬化性血管瘤就是血管瘤,只不过肿瘤间质纤维化比较多,本例灶中呈不均匀团块状强化,低强化区开始我考虑应该是纤维间质,所以有此考虑

另楼主说有延迟期,是不是第二幅?

[本贴已被 余辉 于 2009-5-12 15:50:23 修改过]

作者: sxlcbc 时间: 2009-5-12 23:56

标题: 回复:患者女,54岁:间断性咳嗽1个月,为轻咳,不伴发

第一幅,平扫(平均ct值30hu左右);第二幅,动脉早期;第三幅,动脉晚期(ct值范围60~145hu)。

作者: 余辉 时间: 2009-5-13 00:03

呵呵,楼主可以看一下片子上的时间提供出来,楼主如果将增强具体方式告知我们可以分晰一下,主要为1注药位置2注药全过程有没有中途停顿3注药完时间及开始扫描时间

作者: chinanyd 时间: 2009-5-13 00:51

太有才了,受教了,学习了

作者: ct诊断高手 时间: 2009-5-13 03:40

看晕了

作者: 随光逐影 时间: 2009-5-13 03:45

考虑巨淋巴结增生症,不排除神经源性肿瘤。

作者: 影像孺子牛 时间: 2009-5-13 07:29

感谢楼主反馈结果,学习了。

作者: jiangjing 时间: 2009-5-13 23:09

学习了,谢谢您!!!

作者: 向武昌 时间: 2009-5-14 19:14

该病例确实很好,其中楼主与余辉战友的讨论也非常精彩。但本着科学的态度,若可能楼主提供有强化时间的原始图,就能判断强化期,对以后提高很有好处。谢谢!

致礼! 向武昌

作者: scdlc2008 时间: 2009-5-14 19:53

学习了

作者: pujunzhi 时间: 2009-5-14 21:46

感谢楼主反馈结果(纵隔血管瘤),学习了。

作者: 拾荒者 时间: 2009-5-15 04:55

谢谢楼主反馈结果及讨论,受教了!

作者: docterli 时间: 2009-5-16 09:17

支持余辉的结论!

上腔i静脉的最高密度一定是出现在造影注入的时候!经体循环后,上腔静脉的密度远低于此时的密度!

作者: 自贡刘剑 时间: 2009-5-16 18:52

神经鞘瘤

作者: dsl555 时间: 2009-5-17 06:25

余辉战友说的对。2、3幅图像颠倒了。

作者: dr.yang 时间: 2012-6-27 20:10

学习了

作者: dangjiancai 时间: 2012-9-25 16:41

学习了

| 欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) |

Powered by Discuz! X3.2 |