医影在线

标题: V0007(CT/MRI):盆腔包块两年余 [打印本页]

作者: sxdongfang 时间: 2005-12-28 07:21

标题: V0007(CT/MRI):盆腔包块两年余

结果:http://www.radida.com/forum_view.asp?id=9300&view_id=9300&forum_id=6

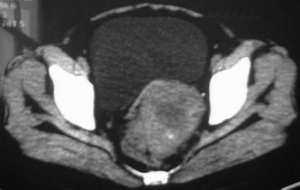

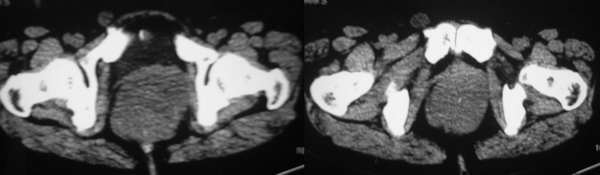

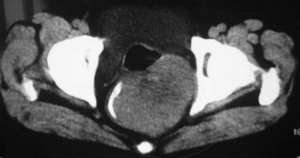

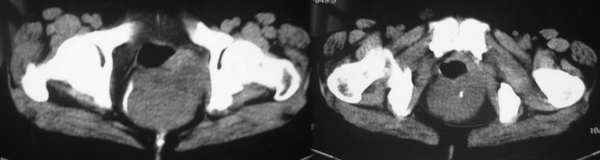

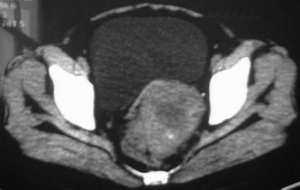

女,60岁,大便带血排便困难两年余,加重一年,近一月加剧。

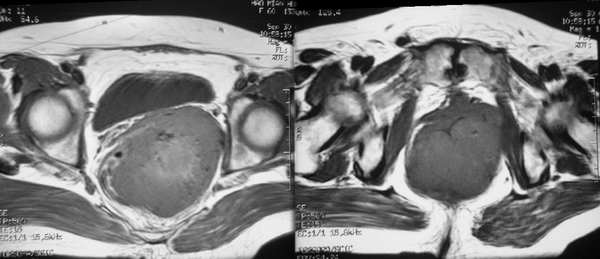

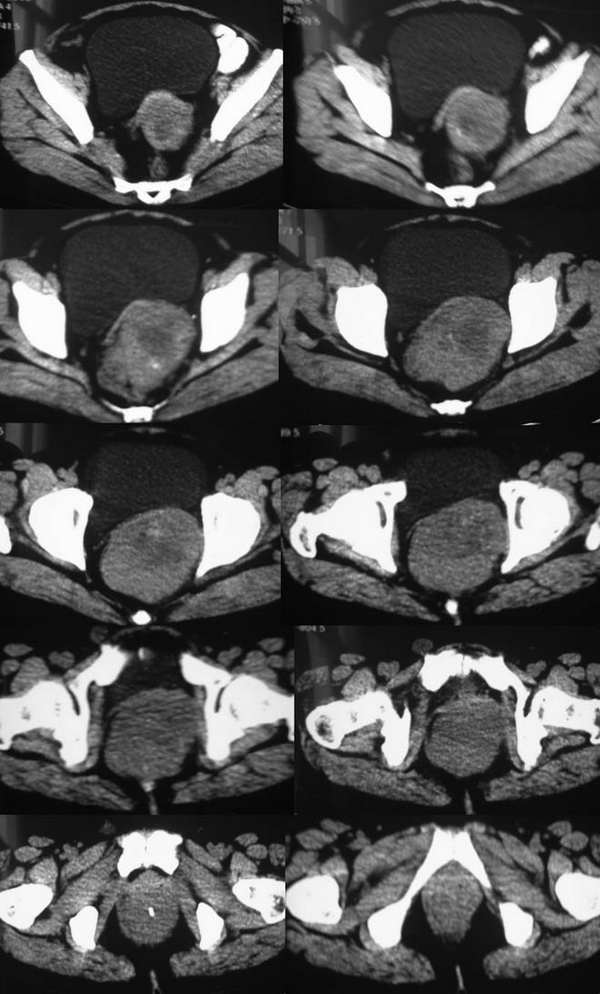

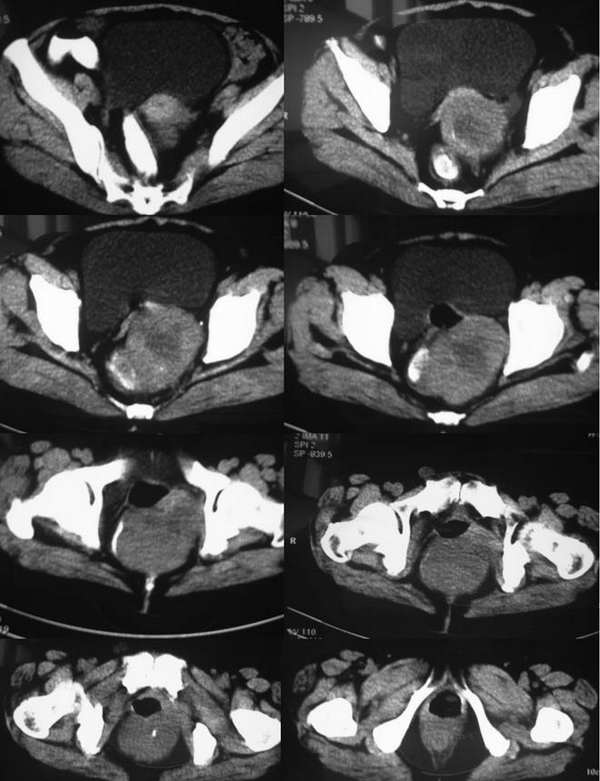

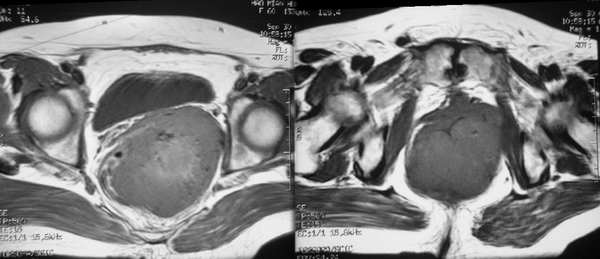

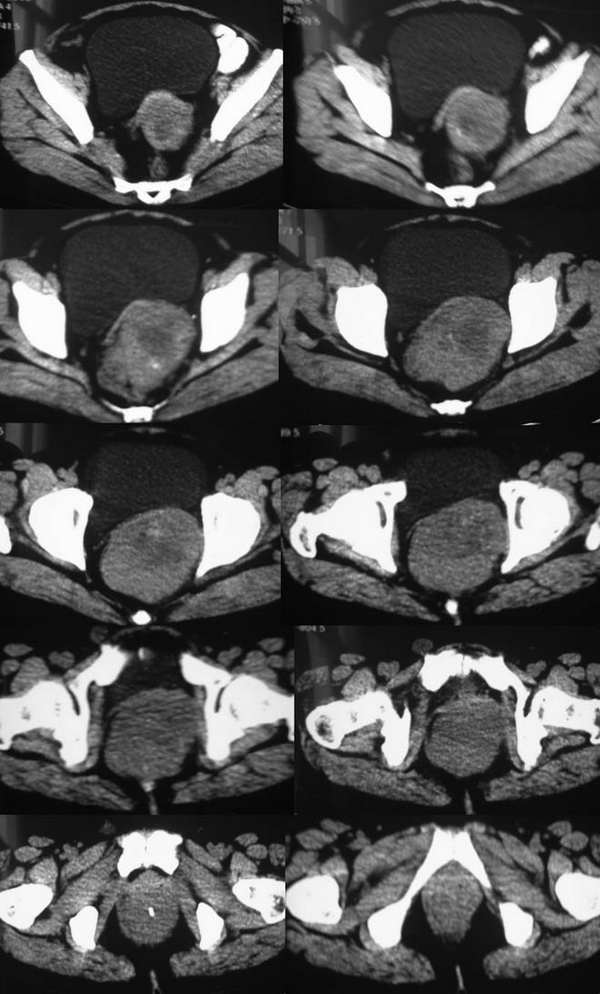

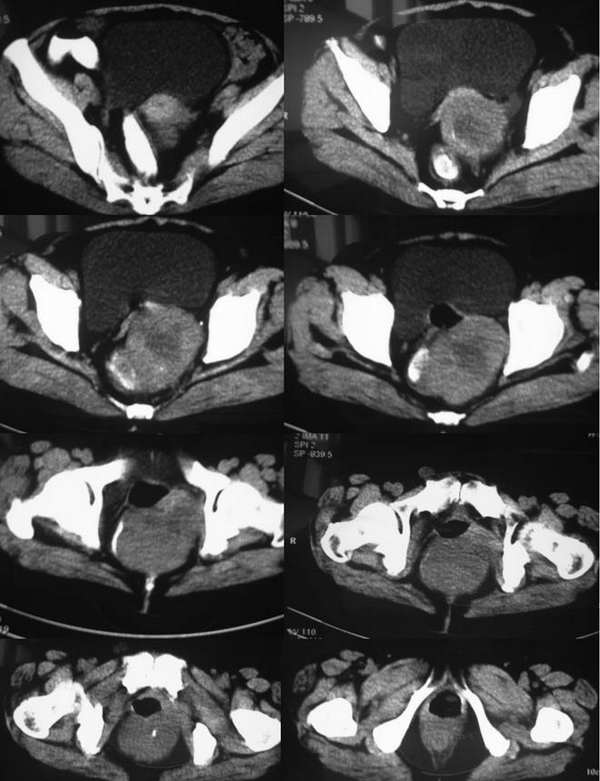

阴道纱布填塞,造影剂灌肠后扫描:

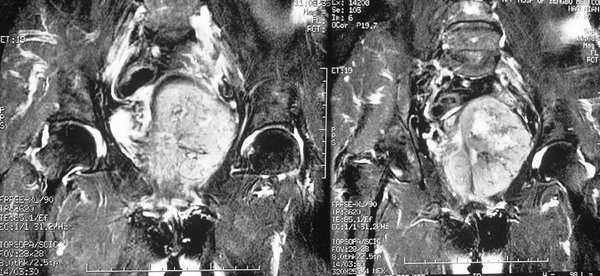

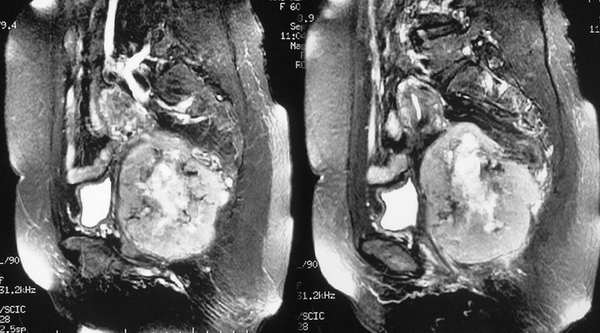

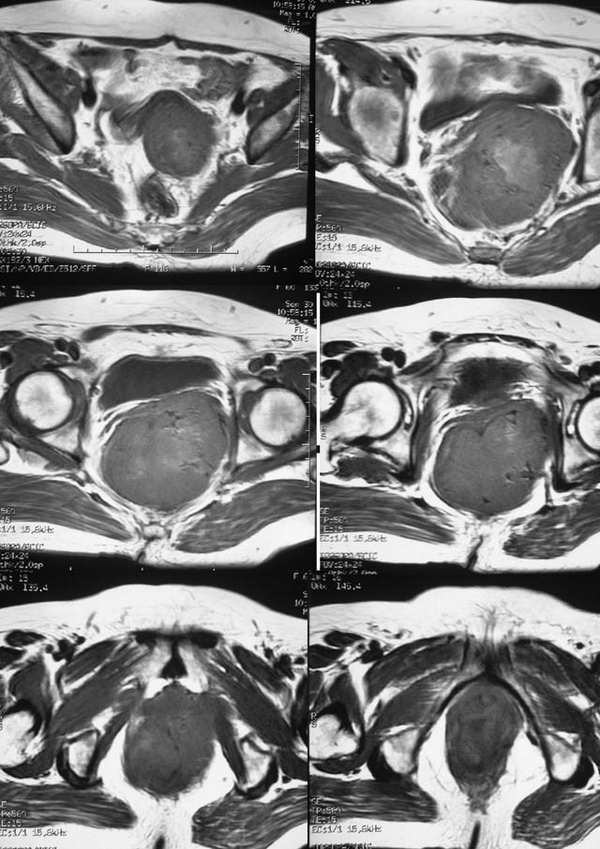

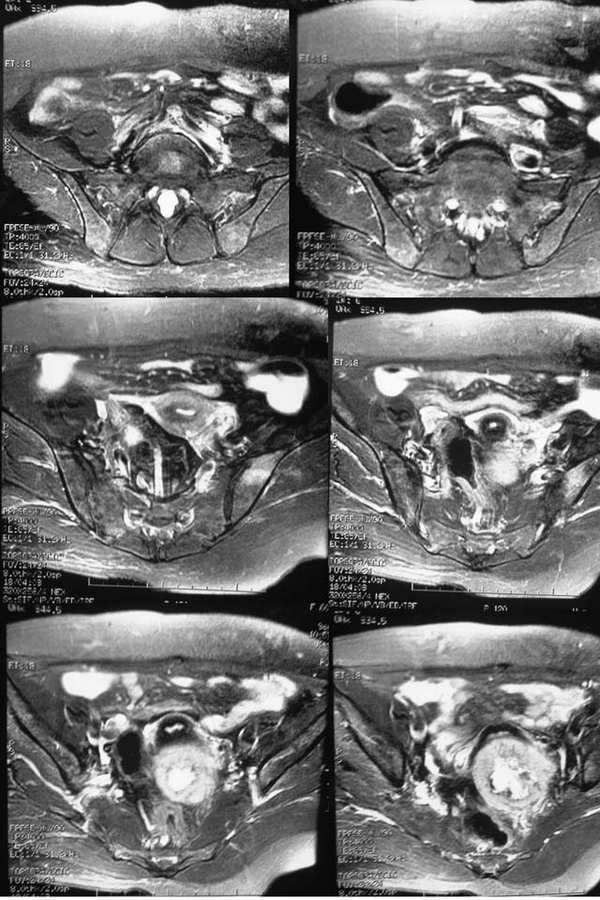

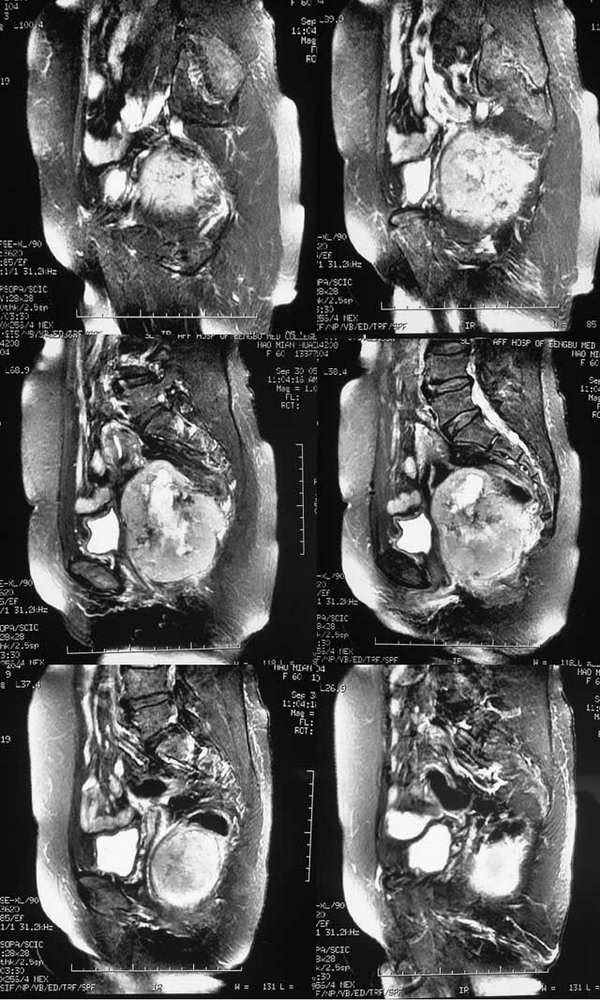

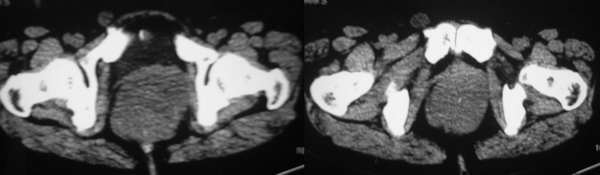

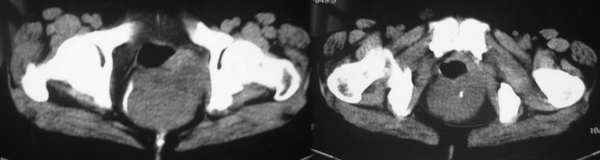

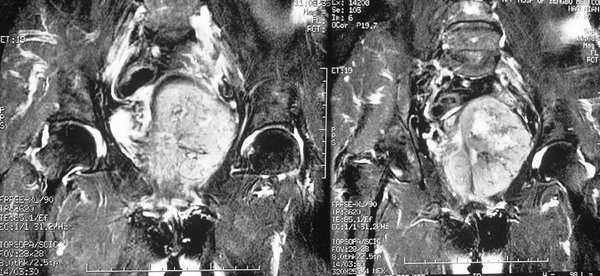

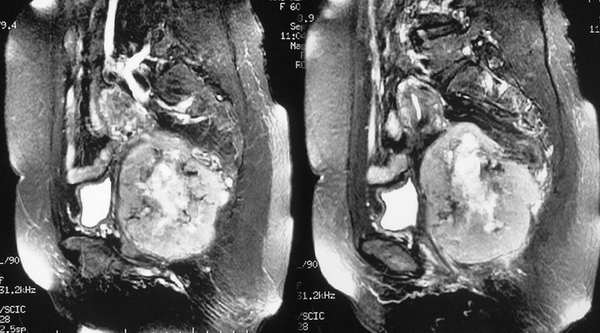

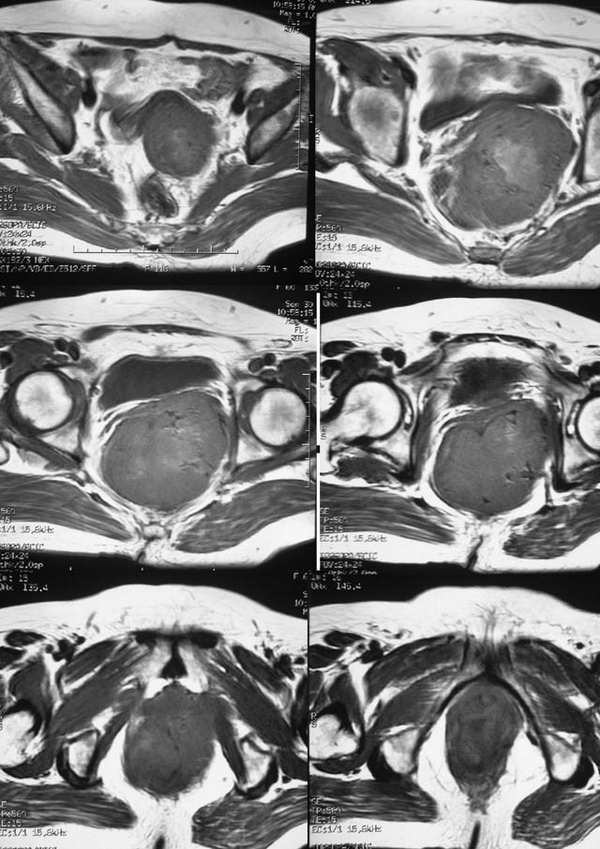

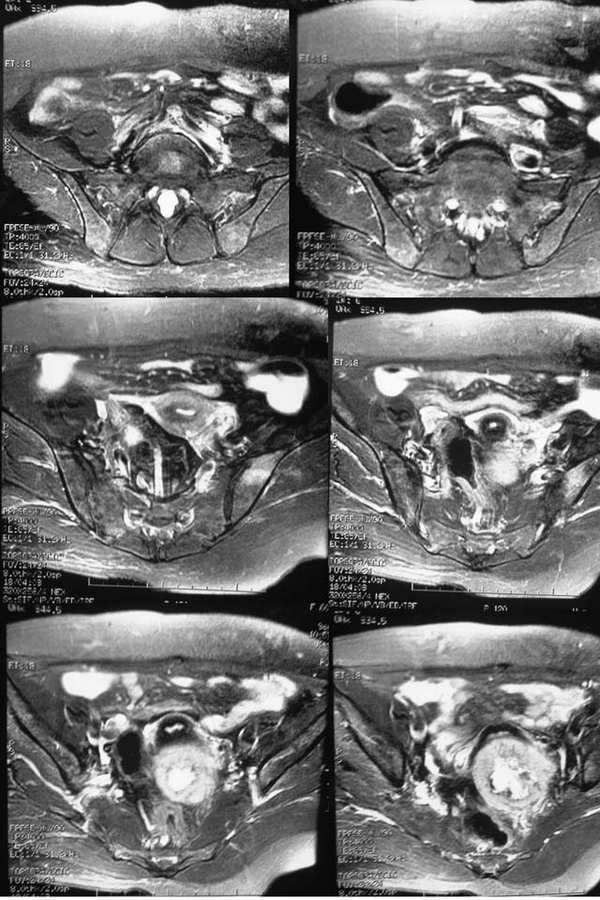

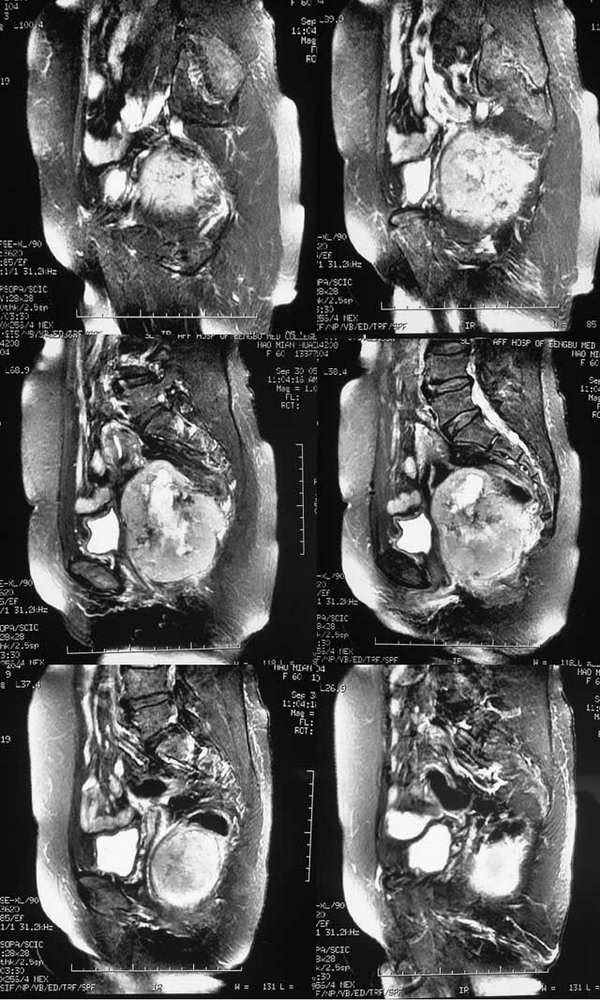

mri

应pp大夫要求,现将ct图片合成发上,谢谢jiajie版主为我整理图片,谢谢。病人已经手术,请发表看法。

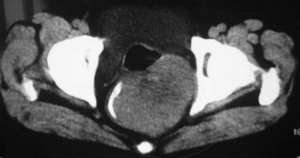

纱布填塞后,造影剂灌肠后:

mri片合成。

[本贴已被 向医生 于 2008-12-6 8:06:13 修改过]

作者: xiaoniu 时间: 2005-12-29 21:58

临床表现:女,60岁,大便带血排便困难两年余,加重一年,近一月加剧。

影像表现:子宫偏下等密度肿块阴影。密度不均,与直肠关系密切,直肠受压变形且左侧壁欠光整。

影像诊断:子宫癌直肠受侵。

鉴别诊断:直肠癌,肿块大部分位于子宫而非直肠,且直肠腔尚存,临床大便带血排便困难两年余可能是癌肿直接侵犯直肠所致。

作者: jiajie 时间: 2005-12-30 01:49

子宫颈增大呈软组织肿块,中心可见小点状高密度钙化点,宫腔内可见积液,直肠受压明显,变窄变扁并右移,直肠下端管腔闭塞,与肿块分界不清,左侧闭孔内肌受侵亦分界不清,考虑子宫颈癌。

鉴别:子宫颈淋巴瘤,盆腔巨大肿块,多见于中年妇女,有别于宫颈癌。宫颈癌多见于老年,有宫颈肿物及宫旁浸润。

作者: pp 时间: 2005-12-30 05:54

标题: 回复:v0007(ct/mri):盆腔包块两年余

感谢sxdongfang战友的好病例!资料齐全!!谢谢!!!

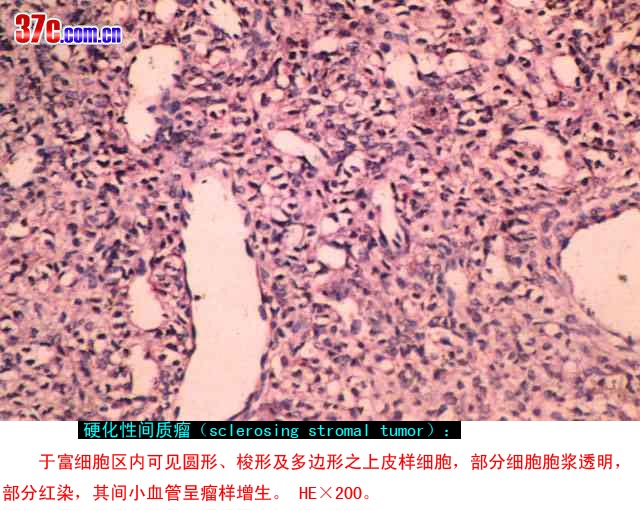

ct表现:

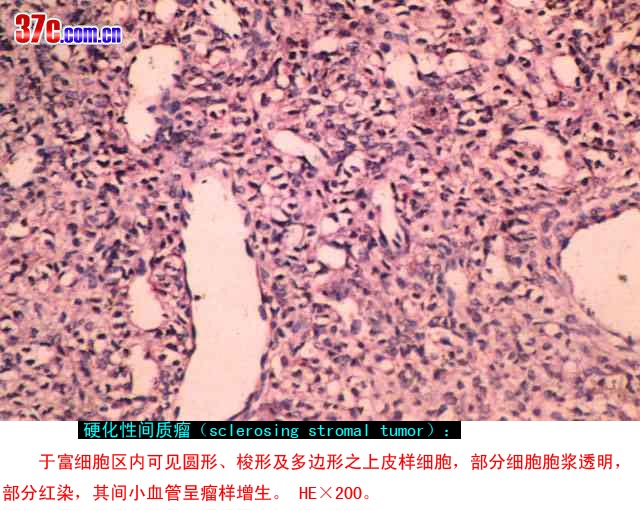

子宫后下方阴道后方、乙状结肠的后下方、直肠的前方及左侧盆腔内见一类圆形软组织肿块,边缘较规整。内密度不均,可见团片样低密度液化坏死灶和散在的斑点样钙化灶。病灶与直肠和阴道壁分界不清。直肠受压向右侧移位,管腔狭窄,左侧壁不规整,右侧壁未见明显增厚。阴道腔内未见异常软组织影,双侧壁和前壁光整不增厚。盆壁软组织不增厚,髂内外淋巴结不增大。盆腔未见积液改变。

mr表现: (由于我从事ct和平片诊断工作,对mri成像不太了解,见谅!)

wit1病灶呈等信号,内可见比较均匀的稍高信号。wit2信号增高,呈较长t2信号,内可见团片状长t2信号和斑片状短t2信号。矢状位见子宫受压向上移位。病灶与阴道壁间见一条状高信号。直肠壁显示不清。

分析:

(1)病变位于盆腔内,可能起源于直肠、子宫或阴道、卵巢、盆腔内淋巴结、神经血管、腹膜等结构。

①子宫阴道及附件(阴道)肿瘤:根据ct和mri表现及临床病史,可以排出。

②直肠病变:

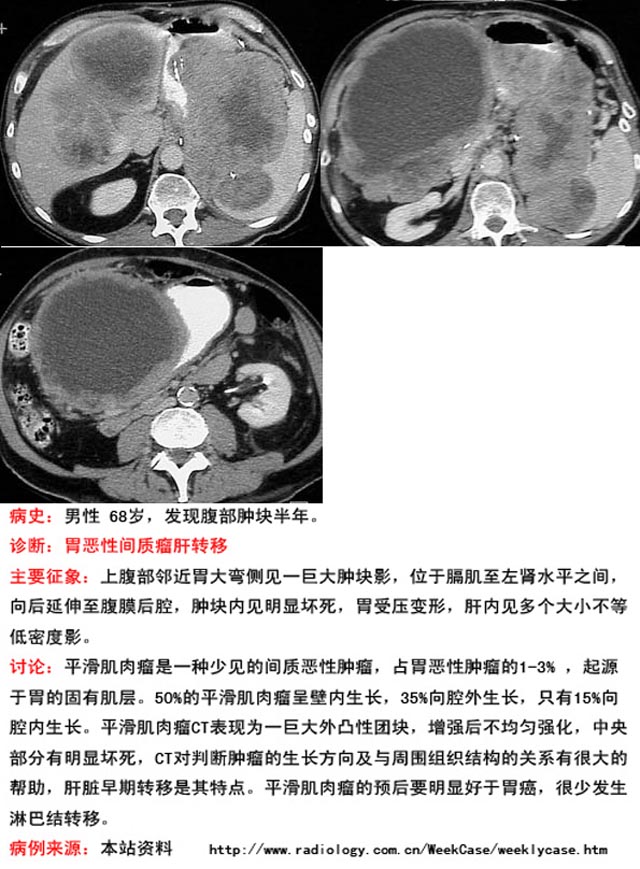

a、直肠癌:最常见肿瘤,晚期直肠癌大体病理形态通常呈菜花样或环形生长。可能性极小。

b、直肠平滑肌(肉)瘤:可呈球形、分叶状或不规则形突出于腔内或腔外生长,或侵润生长包绕大部分肠管。肿块直径多较大,密度不均,中心常为低密度,周边位软组织密度,中心可发生坏死和钙化。当肿瘤较大及出现坏死时,应考虑平滑肌肉瘤可能。可能性较大。

c、直肠淋巴瘤:可为原发性或全身淋巴瘤的一部分,引起的肠壁增厚程度远远大于直肠癌,可向肠壁外生长形成肿块。有可能。

d、直肠纤维组织肿瘤:ct见稍低于肌肉密度的肿块,内可见斑片样钙化和更低密度坏死区。mrit1加权像呈肌肉信号强度,t2加权像上见纤维瘤信号强度增高不显著极少见,纤维肉瘤信号不见一增高。少见肿瘤,有可能。

e、直肠间质瘤:???

③腹膜间皮瘤:往往有腹水形成。排出。

④神经源性肿瘤:有可能。

定位:直肠或盆腔神经源。

诊断:直肠平滑肌(肉)瘤>盆腔神经源性肿瘤>直肠癌>直肠淋巴瘤>直肠纤维组织肿瘤>直肠间质瘤。

作者: guzhongliangddd 时间: 2005-12-30 06:40

很抱歉我不会看mri,只能对ct[平扫}谈谈:{由于楼上各位以谈了分析故我不在多谈}结合患者的年龄我首先考虑是子宫颈癌,侵犯直肠。窄窗宽对子宫旁静脉丛不利于显示。

作者: mzjctmr 时间: 2005-12-31 03:51

子宫宫颈后下方阴道后方、直肠的左前方盆腔内见一类圆形软组织肿块,边缘尚规整。ct扫描其内内密度不均,可见低密坏死灶和散在小斑点样钙化灶。mri肿块信号不均匀,呈等长t1高及更高t2信号改变,并见低信号包膜,肿块与直肠左侧壁分界不清且直肠受压向右侧移位,管腔狭窄,左侧壁模糊。阴道腔受压内未见异常软组织影,定位:直肠或盆腔内间叶组织肿瘤。

诊断:直肠平滑肌(肉)瘤或盆腔内间叶组织肿瘤

作者: sxdongfang 时间: 2006-1-3 04:22

手术病理及组织免疫定标结果:为低度恶性间质瘤。

作者: pp 时间: 2006-1-4 00:24

标题: 回复:v0007(ct/mri):盆腔包块两年余

消化道间叶细胞又称间充质细胞,来源于中胚层,形态学较幼稚,无明显分化特征,广泛存在于消化道管壁的各层组织中,包括粘膜层、粘膜下层、肌层、浆膜层及其系膜。间叶细胞有多项分化潜能,可以进一步分化为纤维母细胞、肌纤维母细胞、脂肪细胞、血管内皮细胞和滑膜细胞等。

临床表现及发病特点�本病发病率1~3/10万,无种族和地域差异,男女发病率基本相等。发病年龄多为40~70岁,中位年龄58岁,多发生于胃占60%~70%,小肠占20%~30%,食道、结直肠和肠外低于10%。临床表现有很大的差异,通常表现为非特异性,肿瘤较小时多在体检、内镜检查或手术探查时偶然发现。肿瘤较大才可能出现状,且多与肿瘤部位有关,包括腹痛不适、腹块、厌食、体重下降或肠梗阻等。�并可出现gfap或/和nse(+),cd117和cd34呈一致(-)。gist的症状与肿瘤的部位、大小和生长方式有关。最常见的症状是腹部隐痛不适。浸润到消化腔道内表现为溃疡或出血,大约1/3的患者可出现胃肠道出血,其它少见症状有食欲不振、体重下降、恶心、肠梗阻及阻塞性黄疸等。50%-70%的患者腹部可触及包块。

gists需与平滑肌肿瘤及神经鞘瘤相鉴别。

作者: sxdongfang 时间: 2006-1-4 02:45

标题: 回复:v0007(ct/mri):盆腔包块两年余

资料来源:

作者: sxdongfang 时间: 2006-1-4 02:59

资料来源:http://www.cabbs.net/htmldata/2005_03/13/16/article_81_1.html

胃肠道间质瘤

胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumors gist)是一种独立的肿瘤,临床并非十分罕见。对gist的组织发生、病理特征、临床特点、诊断依据,以及分子靶向药物imatinib治疗进展做一简要叙述,对临床肿瘤学工作者会有一定帮助。

1 胃肠道间质肿瘤的基础研究

1.1 gist的概念 肿瘤位于胃肠道,组织学形态有梭形细胞上皮样细胞或多形性细胞。免疫组化表达kit蛋白(cd117)阳性。遗传上存在频发性c-kit基因突变。起源于间叶源性肿瘤。肿瘤还可发生于腹腔软组织如网膜、肠系膜或腹膜后,均具有与gist形态学、免疫表达及分子遗传学的相同特征。但发生于胃肠道及腹腔以外者有以上特征的间质瘤则十分罕见。

1.2 gist研究历史 1960~1980年发现来自胃肠道间质来源的梭形及上皮样细胞肿瘤,被认为是平滑肌肿瘤或平滑肌母细胞瘤,并被who分类列为上皮样平滑肌肉瘤。至80年代免疫组织化学技术开展以后,发现免疫表型desimin多为阴性,smooth muscle actin(sma)阴性或灶性阳性,s-100蛋白常为阴性或局部弱阳性。电子显微镜发现不显示典型的肌性和神经性的特点。1983年mazur和clark研究确定以胃肠道间质瘤(gist)命名这类肿瘤。[1]1993年将cd34做为gist相对特异的免疫组化标记物。[2]1998年hirota发现gist c-kit基因功能获得突变。kit蛋白产物(cd117)是gist的高特异性的标记物。这些研究成果对确切判定gist临床诊断有十分重要价值。

1.3 gist的组织起源 20世纪80年代以前由光镜从组织形态学观察gist与胃肠道平滑肌瘤和神经源肿瘤相似,认为是起源于平滑肌或神经组织。90年代以后免疫组化以及电镜技术发现gist起源于胃肠道原始非定向多潜能间质干细胞,是具有c-kit基因突变和kit蛋白(cd117)表达为生物学特征的独立的间质瘤。胃肠道间叶源性肿瘤(gastrointestinal mesenchymal tumor, gimt)与gist概念与所含肿瘤范围不同,gimt中约73%为gist,其他gimt有平滑肌瘤、平滑肌肉瘤、脂肪瘤、神经鞘瘤和胃肠道自主神经肿瘤(gastrointestinal autonomic nerve tumor, gant)等。

1.4 大体形态特征 肿瘤大小不等,直径0.8cm~20cm,可单发或多发。肿瘤多位于胃肠粘膜下层(60%),浆膜下层(30%)和肌壁层(10%)。境界清楚,无包膜,向腔内生长呈息肉样肿块常伴发溃疡形成,向浆膜外生长形成浆膜下肿块。临床上消化道出血与触及肿块是常见病征。位于腹腔内的间质瘤,肿块体积常较大。肿瘤大体形态呈结节状或分叶状,切面呈灰白色、红色,均匀一致,质地硬韧,粘膜面溃疡形成,可见出血、坏死、粘液变及囊性变。[6]

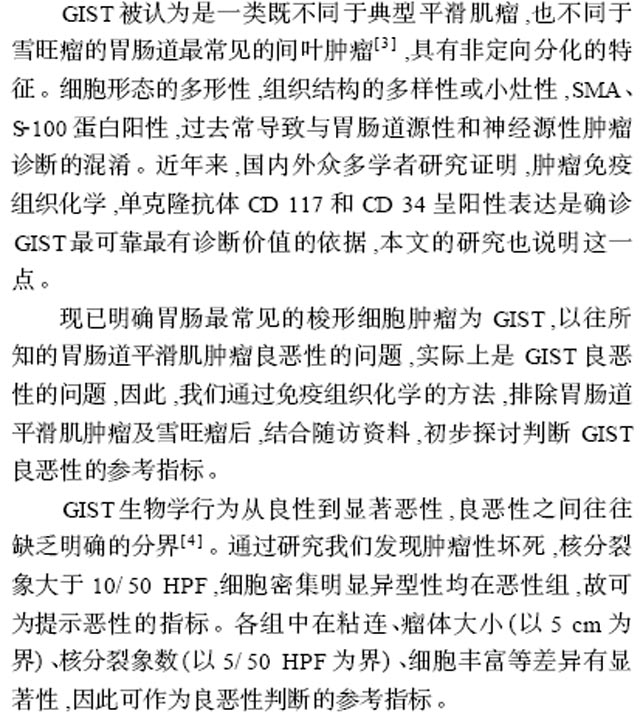

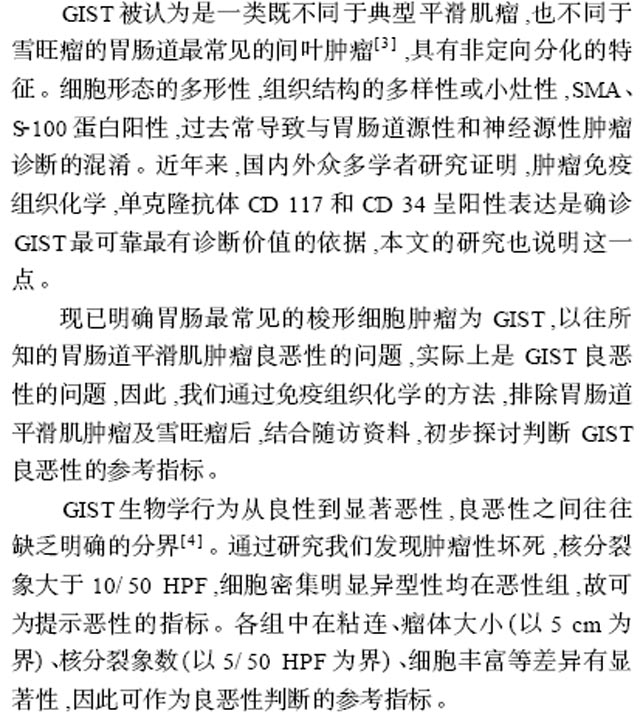

1.5 组织形态特征 gist包括发生在消化道外者组织学形态相同。基本有两种细胞类型即:多数(70%)由梭形细胞,少数(15%)由上皮样细胞组成,二种细胞混合型(15%)。从两种细胞成分占有比例多少不同,分梭形细胞型、上皮样细胞型和两种细胞混合型。三种类型以梭形细胞型居多(60%~80%),上皮样细胞型次之(10%~30%),混合型最少。不同细胞类型与肿瘤恶性程度无相关关系[6]。

1.6 分子遗传学特征 gist中原癌基因c-kit功能突变是普遍存在的(80%),c-kit基因可发生多个位点突变,发生在外显子11、9、13及17,另外不显示c-kit基因突变者还有pdgfra突变(血小板衍生生长因子受体)。c-kit原癌基因突变使酪氨酸激酶活化,引发细胞无序的增殖失控和凋亡抑制,这是gist发病机理的关键,与gist恶性程度及预后不良相关。采用pcr检测肿瘤组织中c-kit及pdgfra突变情况与分子靶向药物imatinib疗效、疾病进展时间与总生存率相关。

2 胃肠道间质肿瘤的临床研究

2.1 gist的流行病学 过去对gist不认识,难以确切统计发病情况。近年估计年发病率为1~2/10万人口,美国年新发6 500例,中国至少应超过此数目。本院两年中超过40例新确诊的患者,国内一些医院报告年确诊gist在5~10例之间,并非十分罕见。至于不同民族、地域、国家有无发病差异尚不清楚。gist在恶性胃肠道肿瘤中占1%,恶性胃肿瘤中占2.2%,小肠恶性肿瘤中占到13.9%,结直肠恶性肿瘤中只占0.1%。

2.2 gist的临床特征 性别男性稍多于女性,或男女相等。好发年龄范围55岁~65岁(已报道年龄17岁~84岁不等)。gist发生部位:胃60%~70%最常见,小肠20%~30%,结直肠<5%,食管<5%,本院统计病例胃及小肠gist占80%。3%~4%发生于胃肠道外腹腔内网膜,肠系膜或腹膜后者又称胃肠道外间质瘤(extra-gastrointestinal stromal tumor, egist),此型恶性者居多。转移以腹腔种植及肝多见,本院统计腹腔种植70%,肝转移36.6%,也可同时发生。淋巴结转移则较少见(3%~4%),这和胃肠道癌常发生淋巴转移不同。

临床表现:病程可短至数天长至20年,恶性gist病程较短,多在数月以内,良性或早期者无症状,有症状者也无特殊病征。常见症状有腹痛、包块及消化道出血,出现症状还与肿瘤部位及大小有关。发生于食管者出现<

作者: sxdongfang 时间: 2006-1-4 04:05

标题: 回复:v0007(ct/mri):盆腔包块两年余

资料来源:http://www.bioon.com/figure/200505/110136.html

作者: sxdongfang 时间: 2006-1-4 04:18

标题: 回复:v0007(ct/mri):盆腔包块两年余

[本贴已被 jiajie 于 2006-1-3 21:30:59 修改过]

[本贴已被 sxdongfang 于 2006-1-5 9:07:33 修改过]

作者: pp 时间: 2006-1-11 04:25

标题: 回复:v0007(ct/mri):盆腔包块两年余

好病例,不顶不行啦![emb25]

胃肠道间质瘤

胃肠道间质瘤在胃肠道中占2.5%,多见于中、老年人,很少发生在40岁之前,60~70%发生于胃,20~30%发生于小肠,比平滑肌源性或神经源肿瘤多见,平滑肌源性肿瘤不表达cd-117蛋白,是鉴别诊断的重要依据。胃肠道间质瘤已作为一种独立的疾病提出。

基本细胞成分:梭性细胞(约占70-80%)为主→梭性细胞间质瘤;上皮细胞(约占20-30%)为主→上皮样间质瘤。两种细胞常常在同一肿瘤中出现。

分为:良性间质瘤、潜在恶性间质瘤和恶性间质瘤(又分肯定恶性和潜在恶性)。

肯定恶性指标包括:

①转移(组织学证实);

②侵润至邻近器官;

③原发的大肠的间质瘤有基层侵润。

潜在恶性指标包括:

①肿瘤长径在胃部>5.5cm,在肠道>4cm;

②核分裂相在胃部>5/50hpe(高倍视野),在肠道>1/50hpf;

③肿瘤坏死;

④核异形性明显;

⑤细胞丰富;

⑥小上皮细胞呈细胞巢或腺泡状排列。

判断良恶性的标准:

①良性间质瘤无任何恶性指标;

②潜在恶性间质瘤仅有一项潜在恶性指标;

③恶性间质瘤具有一项肯定恶性指标或两项潜在恶性指标。

47%的恶性间质瘤可有转移,转移部位多位肝,继为腹膜、肺、骨、淋巴结等。

目前无论是临床还是影像诊断,有关胃肠道间质瘤的文献比较少,多与“平滑肌源性肿瘤:混淆在一起。胃肠道间质瘤的影像表现与过去报道的平滑肌类肿瘤相仿,均为壁在性病变,由于起始部位和生长方式不同,可分为壁间型、腔外型和哑铃型。

ct 或mri提示为恶性的表现如下:

①肿块>5cm,分叶状,表面伴有大而不规则的溃疡;

②肿块有明显的液化坏死区,增强有不均匀的强化;

③肿块侵犯周围脏器或发现转移灶。

摘自石木兰主编的《肿瘤影像学》-p467。请参考原文。 [emb2]

[本贴已被 pp 于 2006-1-10 20:45:45 修改过]

作者: pujunzhi 时间: 2012-6-16 10:34

手术病理及组织免疫定标结果:为低度恶性间质瘤。

谢谢楼主提供很好的病例,复习以前的影像,温故而知新!学习了!

作者: shibing 时间: 2012-8-4 06:56

手术病理及组织免疫定标结果:为低度恶性间质瘤。

作者: dangjiancai 时间: 2015-1-31 10:10

学习了。

| 欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) |

Powered by Discuz! X3.2 |