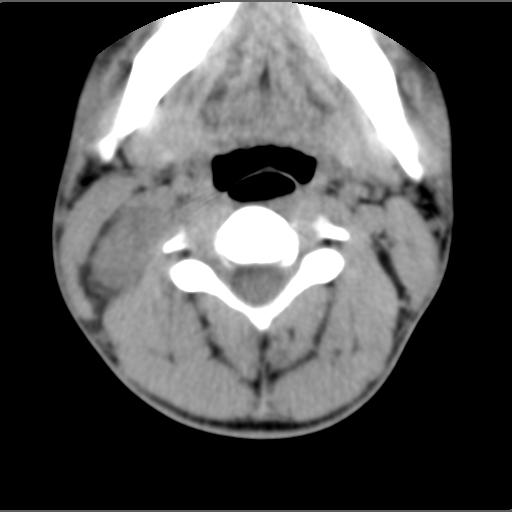

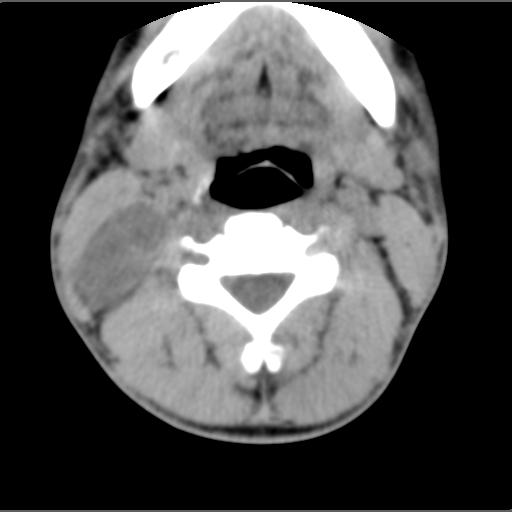

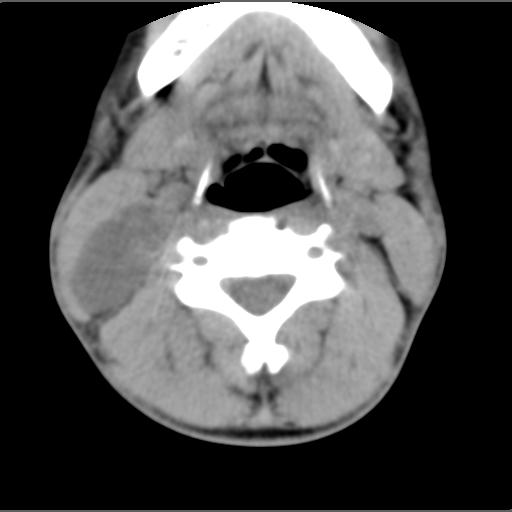

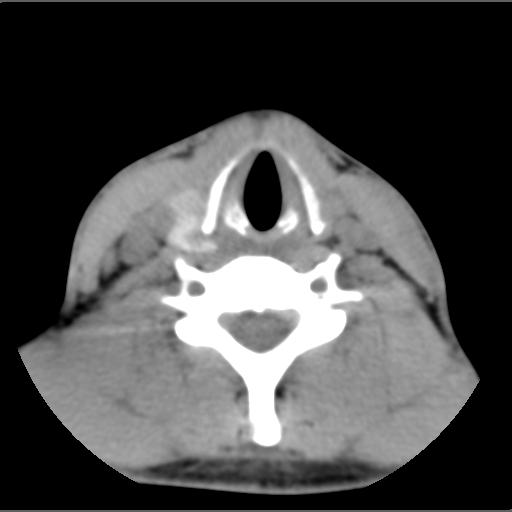

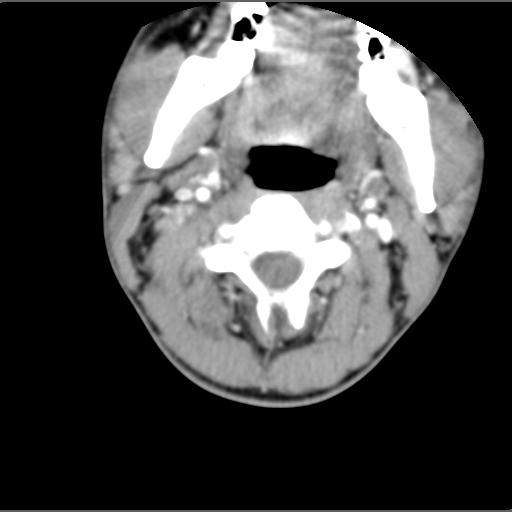

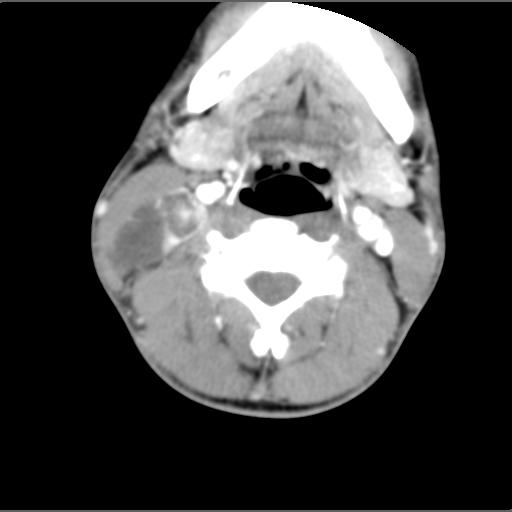

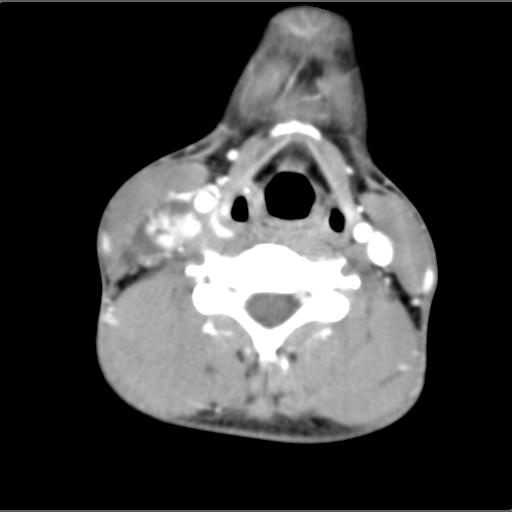

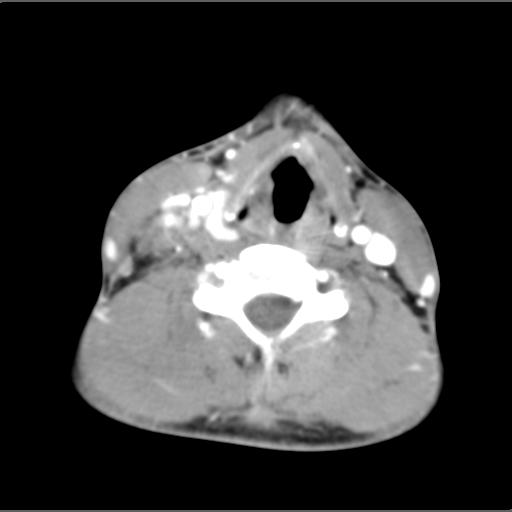

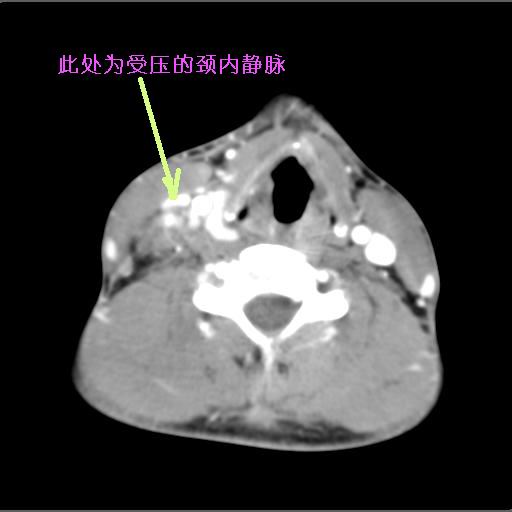

m22y半年前颈部肿块渐增大,曾行穿刺为血性液体,临床无其它检查报告。                    卜一发言:右侧颈部囊性肿块,与颈静脉关系密切,边界清楚,增强后不均匀强化(边缘强化,内部不均匀强化),多考虑:1 右侧颈静脉血栓形成. 2 不除外血管瘤. 奕帆发言:相应层面颈静脉结构显示不清,病灶内可见血管样强化改变,多考虑海绵状血管瘤。 鉴别:神经鞘瘤。 朱磊发言:右侧颈部囊性肿块,与颈静脉关系密切,边界清楚,增强后不均匀强化(边缘强化,内部不均匀强化),考虑:1 右侧血管瘤伴颈静脉血栓形成,期待结果 hejie发言:无强化的囊性病灶应该是鳃裂囊肿,有明显强化的病灶与右侧颈动脉分界不清,呈部分网状,内部不均匀强化及见无强化区(考虑有血栓形成或血块),曾行穿刺为血性液体,有一大胆想法:穿刺鳃裂囊肿,刺伤右侧颈动脉壁,形成假性动脉瘤。 拾荒者发言:右颈部囊性肿块,与经静脉关系密切,增强强化不均匀,有爆米花样高密度强化亦有无强化区,考虑右颈部血管瘤。 从强化特点看不考虑神经鞘瘤。 守望可可西里发言:纵观整个增强过程,病灶还是为一个整体。就在hejie老兄所考虑的“无强化的囊性低密度”下方层面,就可以清晰的看出它与高强化病灶是一个整体,中间是逐渐移行的,没有完整而明确的囊壁。当然,如果有延迟扫描就更能说明问题。 我还是考虑首先为右侧海绵状血管瘤。 同时,病灶与颈内静脉关系极为密切,而且强化呈不均匀环状、片块状。支持卜一老师关于右侧颈内静脉内可能有血栓的考虑。 结果:结合临床手术病理及回顾性影像分析考虑为“侧方异位甲状腺”。    应项雪点评: 1906年schrager首先使用“侧方异位甲状腺”这一名词,定义为“离正常位置甲状腺一定距离且与之毫无关连的甲状腺组织”。1939年crile报道了4例“侧方异位甲状腺”,但在随访中均发现为甲状腺乳头状腺癌的转移,于1947年发表文章作了更正。随着对甲状腺乳头状癌认识的不断深入,人们公认,隐性甲状腺癌的发生率是很高的,多为乳头状癌,而任何乳头状癌,无论大小都有潜在转移性而且原发灶大小不随年龄增大而增大,由于大多甲状腺乳头状癌分化程度很高,所以其淋巴结转移灶形态上在显微镜下没有明显的异形性,与正常甲状腺组织形态相似。目前大多数学者认为所谓“侧方异位甲状腺”,特别是未行正常部位甲状腺切除或切除后未行连续病理切片检查者基本上都是隐性甲状腺癌的转移灶。但“侧方异位甲状腺”的定义必须为颈动脉鞘的外侧。本组资料显示强烈支持这一观点。batsakis认为任何发生于淋巴结内的“侧方异位甲状腺”,不论其表面上看多么正常,均是原发甲状腺癌的转移而不是发育异常。至于与淋巴结无关的异位甲状腺组织,可能是转移已经破坏了整个淋巴结的结构,也可能由于手术或创伤种植之故但病理学检查必须没有乳头及砂粒体,细胞形态正常。 仍有一些学者把稍偏一侧但不超越颈动脉鞘的异位甲状腺叫做“侧方异位甲状腺”,可能是一些稍偏中线的发育异常或如attie认为系颈部肌肉的机械运动挤出一片孤立的腺瘤样滤泡结节。 对于甲状腺的胚胎发育仍存在争议的焦点。一般认为,来自第4咽囊的2个甲状腺侧位始基只形成甲状腺滤泡旁细胞,但也有学者如williams显示甲状腺侧位始基也形成甲状腺滤泡细胞。rubenfeld1988年报道1例颈动脉三< |