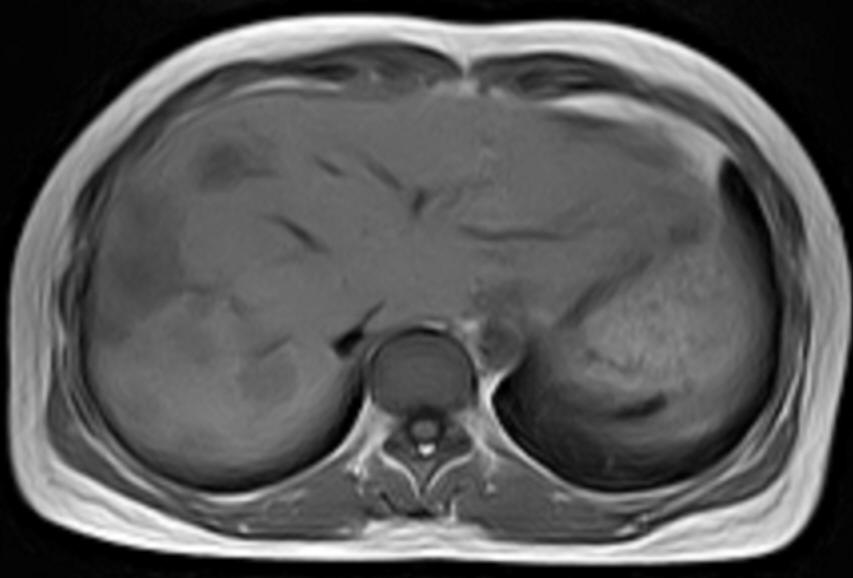

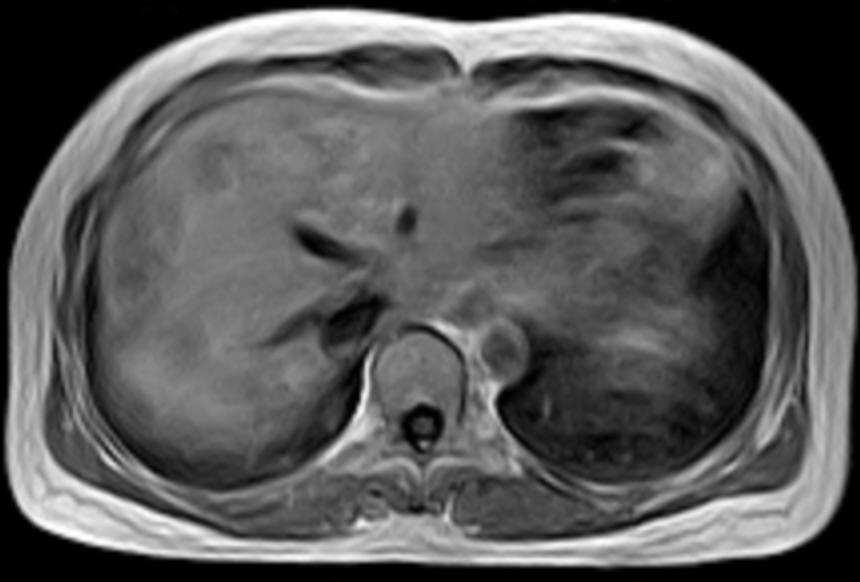

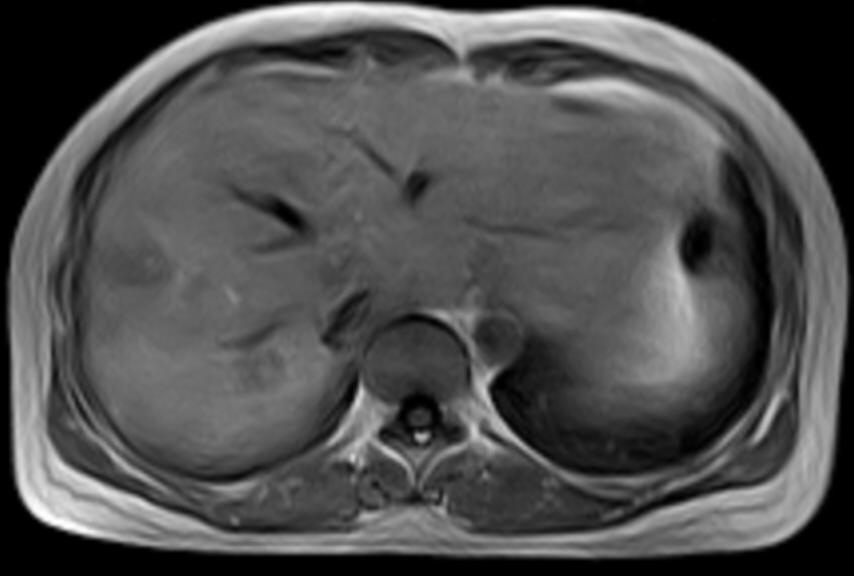

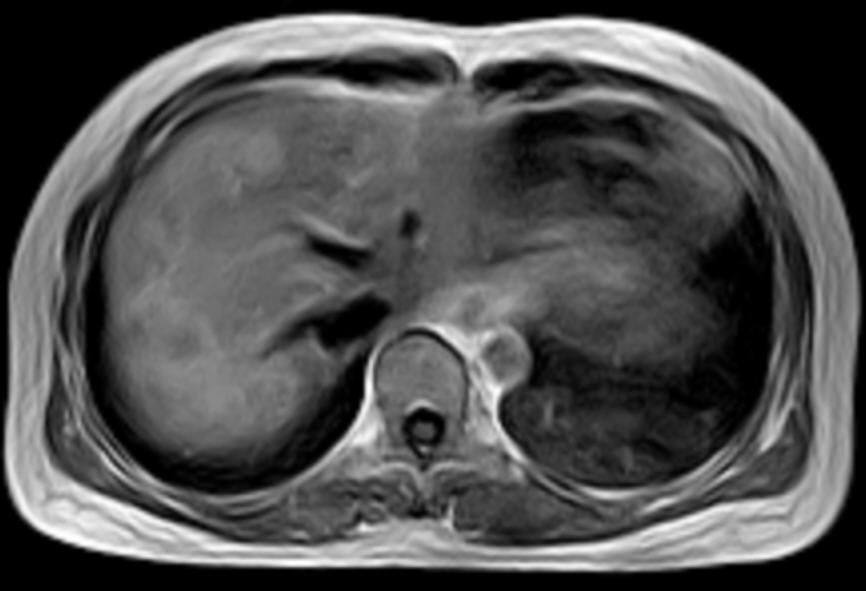

患者 女性,45岁,因右上腹部隐痛9月,加重7天入院。缘于9月前无明显诱因感右上腹隐痛,呈持续性,不向它处放射,无恶心、呕吐、畏寒、发热等症状。9月来症状反复发作,7天前感右上腹隐痛加剧。 专科情况:腹平软,未见胃肠型及蠕动波,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未触及,移动性浊音(-),肠鸣音4次/分。实验室检查:白细胞 5.6×109/l,红细胞 4.43×1012/l,血小板 278×109/l。hbsag、hbsab、hbeag、hbsab、hbcab均阴性。总胆红素4.9umol/l、直接胆红素1.2 umol/l、间接胆红素3.7umol/l,谷丙转氨酶25u/l、谷草转氨酶41 u/l,总蛋白62.5g/l、白蛋白31.5 g/l。甲胎蛋白2.8ng/ml,癌胚抗原1.17ng/ml,神经特异性烯醇化酶7.09ug/l。                 介入后一月  小翟发言:肝转移瘤,介入tact后 liudongxu1972发言:肝脏多发转移瘤,肝门及腹膜后好像有淋巴结转移。 肝内病灶呈牛眼征,考虑原发病灶为胃肠道肿瘤可能性大。 lzdyjg发言:看来发了张介入后碘油ct片对大家有误导作用, 介入治疗一般是tai+tae即tace治疗, 而本例仅做tae治疗,即肝动脉超选择性栓塞治疗, 未做动脉内化疗药物灌注. 结果:肝穿结果:肝上皮样血管内皮瘤 lzdyjg点评:本病例是我们新近发现的一少见病例. 在实际工作中,我们第一诊断也是考虑肝脏转移性肿瘤,但未排除其他疾病的可能.诊断的建立是在肝脏穿刺活检的基础上确定的. 本病有一文献报道中,100%影像诊断不准确,大多数诊断为转移性肿瘤或原发性肝癌或血管瘤,故影像工作者有必要提高对本病的认识。 本例从大家的讨论来看,问题焦点集中在大多数同志考虑转移性肿瘤, 但介入为什么仅做tae,而未做tai;如果考虑血管瘤仅做tae可以成立,但影像表现不典型。故需要从以下两方面寻求突破口:1、除原发性肝癌,转移性肝癌,血管瘤可实行介入治疗外,肝脏内病变还有什么病需要介入治疗?2、本病例dsa图象的肿瘤染色有何特征,从你查找的资料中哪种疾病更符合本病例的dsa表现? mxp点评:肝脏多发血管瘤,虽然t2wi信号不是非常高,但是动态增强见早期周边小结节状强化,以后造影剂逐渐充填,最后呈稍高密度;dsa显示明显周边动脉供血,亦呈结节状改变,且病灶内几乎没有早期血供。只是,t2wi病灶周边见片状水中带,较难解释。不知mr机器场强如何,不过动态增强图像不清楚,如果场强高的话,应该用spgr序列作动态增强,而不是用set1wi,这样在提高速度的同时起到脂肪抑制作用;我们用国产东软0.35tmr set1wi快速40秒屏气扫描(7层),亦可清楚显示血管瘤的动态强化过程,且部分ct显示不典型的血管瘤,mr显示较清楚。 lzdyjg点评:肝上皮样血管内皮瘤影像学上的一些特征:肿瘤多位于肝脏的周边区域,肝脏包膜无膨隆。ct平扫为低密度影,病灶中心更低密度,约20%病灶可有钙化,增强后动脉期主要表现为周边强化为主,延迟后肿瘤实质内造影剂进入,而中央低密度区无强化。mri显示肿瘤t1w1呈低信号,t2w1呈高信号,伴低信号晕圈。而凝固坏死、散在出血区呈低信号。肝动脉造影显示肿瘤血管丰富,肝包膜下病灶可呈“碗状”着色。 影像鉴别诊断: 需鉴别的肿瘤有(1)上皮样血管肉瘤:是肝窦内皮细胞发生的一种少见的恶性肿瘤,是肝脏最常见的肉瘤,男女比例为3:1,发病高峰是50-70岁,大多数病因不明确。临床症状为腹痛、乏力、消瘦、胃纳减少、腹部增大,晚期腹水、黄疸。afp(-),cea可能阳性。多数肝功能异常。ct表现类似海绵状血管瘤,平扫为低密度,与大血管一致,常多发,有时可见并有典型的网状结构、钙化或腹腔积血。增强ct显示边缘或中央明显强化,随 |