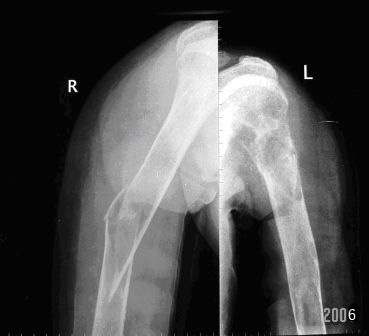

患者 男,24岁。患者于7年前开始因轻微外伤后出现多处骨折。3年前右胫骨膝关节下方内侧出现肿块,分别为4cm×4cm和5cm×5cm大小,质硬,有压痛,未经治疗。近1年来出现心悸,活动后加重。近1个月来出现恶心、呕吐。实验室检查:血甲状旁腺激素63.1pmol/l(↑),血钙2.93mmol/l(↑),血磷1.17mmol/l,碱性磷酸酶580u/l(↑),尿磷49.8mg/24h(↓)。    [center]甲状旁腺机能亢进性骨病[/center] 甲状旁腺机能亢进分为原发性和继发性,原发性可以是腺瘤、增生、腺癌,其发病比率目前普遍认为孤立性腺瘤约占85%、多发性腺瘤约占4%、弥漫性腺体增生约占10%、腺癌约占1%。甲旁亢以30-50岁多见,男女比例1:1-2。继发性多为肾脏疾病引起。 甲状旁腺激素(pth)是维持正常血钙浓度的重要因素,主要通过对骨、肾和胃肠道的影响对血钙进行调节,主要影响包括:1 刺激破骨细胞活动,增加骨吸收。2抑制肾小管对磷的回吸收,促使磷盐自尿中排出,3增加胃肠道对钙的吸收。当原发性甲旁亢时,由于pth分泌过多,一方面抑制肾小管对磷的重吸收,使自尿中大量丢失,血磷降低,血钙升高,继而尿钙增多。另一方面刺激破骨细胞活动,使骨钙、磷大量丢失,引起广泛的骨质疏松,以及局限性骨质破坏,其中可见大量的破骨细胞和纤维组织,即纤维囊性骨炎,继发粘液变性与出血而形成囊肿,因囊肿内液体为棕色继而又称棕色瘤。 临床表现:广泛的骨吸收可引起全身性骨痛和病理骨折,钙磷代谢异常引发肾结石、肾绞痛及血尿、及肌张力低下、心率不齐等症状。实验室检查:血钙、尿钙升高、血磷减低、甲状旁腺激素升高具有诊断意义。 x线表现: ①全身性骨骼广泛骨质疏松,表现骨密度减低,骨皮质变薄,骨小梁稀疏而纤细或消失,以脊柱、扁骨、掌指骨明显。早期骨质疏松x线表现可不明显,王丽雅报道当骨钙丢失30-50%才能显示骨骼异常。 ②骨膜下骨吸收是x线特征性表现,原发性及继发性都可显示此种骨吸收,指骨尤其是第2、3、4指骨桡侧面,基底部与骨干交界处最常见,表现为骨皮质变薄,皮质边缘变尖或栅栏状或呈花边样骨缺损,重者指骨远端爪粗隆变秃,骨膜下骨吸收还可见于肱骨、胫骨近端内侧面、股骨大小粗隆及跟骨后下缘、牙硬板。 ③颅骨内、外板界限不清,颅壁血管沟边缘不清或消失,主要是由于板障内被新生骨小梁的结缔组织所取代,颅骨可见散在低密度影呈类圆形;有时见边界清晰或不清晰的局限性致密影,呈斑片状,以原发性多见。同时,亦可见于长骨干骺端、脊柱终板、肋骨。此外 ,颞线亦是重要的诊断指征,(颞线为扇形分布之颞肌的深筋膜贴附于颞肌表面的一层坚韧的纤维膜,其上缘附着于颞上线,即颞线,表现为距离颅骨外侧表面2-3cm的增白线,长约4.0cm,此线于正位片较易观察以往放射文献未予关注),出现率为41.7%。 ④局限性囊状骨破坏(棕色瘤),可见于躯干、长骨、可单发或多发,表现为边界清晰偏心性低密度影,发生于脊柱可有脊髓受压。 ⑤软骨下骨吸收,多见于躯干关节,如骶髂关节、胸锁关节、耻骨联合及椎体椎间盘联合部,病理基础是软骨下骨小梁被纤维组织所取代,表现为骨性关节面塌陷、碎裂,关节间隙增宽。 ⑥尿路结石,原发性甲旁亢病例中约40-50%,发生肾结石,常为双侧,呈鹿角状或斑片状。 ⑦软组织及关节软骨钙化。 ⑧骨软化在儿童和青少年主要表现为干骺端增宽呈毛刷状,成人偶见假骨折线。 甲旁亢对骨骼影像响表现多样化且多部位,下列征象对本病的定性诊断具有重要意义①全身性骨质疏松。②指骨、牙硬板骨膜下骨吸收。③颅骨的磨玻璃和颗粒样表现。④增强的颞线。有作者提出有3个部位x线异常即可确定诊断,即手、牙硬板和头颅,最为可靠的征象是骨膜下骨吸收。 此外,在工作中亦要注意以下几点;(1)该类患者多以全身骨痛来就诊,而并非以颈部肿块就医,因此放射科医师要充分认识骨膜下骨吸收及纤维囊性骨炎的重要影像表现。(2)重视普遍性骨质疏松,当发现骨质疏松与年龄不符或多发囊变的患者量,应想到甲旁亢的可能性,进行ct或mtli、实验室检查。(3)甲旁亢引起的纤维囊性骨炎极易与骨巨细胞瘤、骨囊肿等囊性病变混淆,因此在实际工作中将x线、ct、mri检查结合起来,充分发挥设备的特长和优势,以得“同影异病”的鉴别。 原贴地址:http://www.radinet.com.cn/forum_view.asp?forum_id=28&view_id=36657  [本贴已被 happyverycd 于 2008-3-25 7:30:14 修改过] [本贴已被 jiajie 于 2008-3-25 12:23:10 修改过][ |