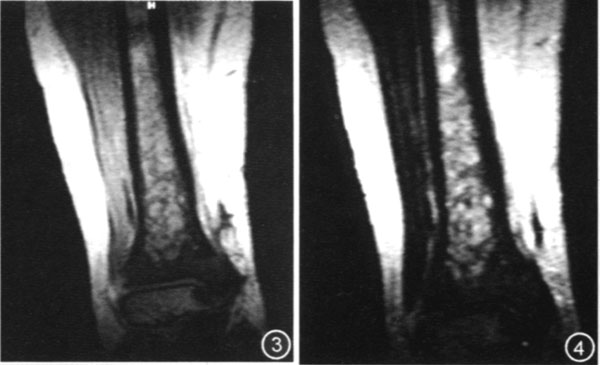

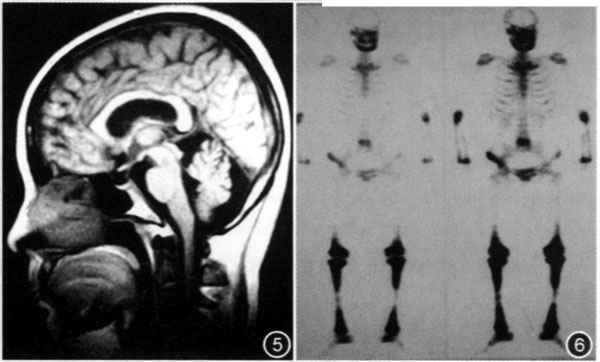

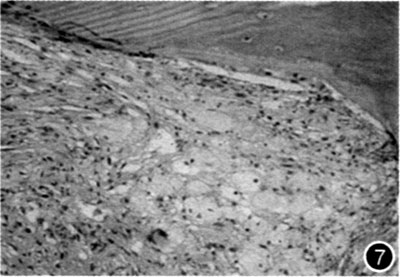

| [center]erdheim-chester病多骨侵犯一例[/center] [center]徐金法,狄玉进,白敏,陈军,赵秀芹[/center] [center]山东省聊城市人民医院mr室[/center] 患者女,42岁。两个月前出现左踝部肿胀,在当地行消炎治疗,肿胀有所缓解。1个月前又出现踝部疼痛,行走时明显(图1),近日症状逐渐加重,遂来我院就诊。 体检:双下肢均见肿胀,左踝部明显,轻压痛,表面皮温正常,未见静脉怒张,足趾活动可。 实验室检查:肾功能:钠147.9mmol/l↑ ,氯111.1 nmol/l↑,尿素氮1.50 mmol/l↓,肌酐57.oμmol/l,尿酸161.0 μmol/l,b2微球蛋白2.24mg/。胱抑素co.73 mg/l。补体:c4 0.392 g/l,c3 3.330 g/l↑,免疫球蛋白igg 16.60g/l,iga 4.26g/l,igm 2.27g/l。余无异常。 左小腿x线片示:双胫腓骨下段骨松质内多发大小不等虫蚀状密度减低区,皮质正常,无骨膜反应,周围软组织轻度肿胀(图2)。 mri:双侧胫腓骨、肱骨远端,桡骨近端髓腔内均见斑点状 长t1、短/长t2混杂信号,脑、垂体、双侧眼眶及下颌骨内未见明显异常信号(图3~5)。 单光子发射型计算机断层(ect):全身骨显像示双侧肱骨、股骨、胫腓骨远端,胫腓骨、尺桡骨近端异常对称性放射性浓聚灶,右侧髂前上棘至右侧髋臼异常放射性浓聚,其余诸骨放射性分布均匀(图6)。 左胫骨下端活检病理:骨髓组织破坏,代之以脂性肉芽组织增生,以泡沫细胞和杜顿细胞为主,纤维细胞增生,有胶原化,散在淋巴细胞,骨小梁破坏伴骨小梁增粗(图7)。符合erdheim-chester病(脂质肉芽肿病)诊断。 【讨论】 erdheim-chester病(ecd)是一种罕见的细胞来源不明的非郎格罕组织细胞增多症。ecd首次由chester和erdheim于1930年描述,至今世界范围内有200余例此类疾病被报道,属罕见病,国内报道较少。 该病好发于中老年人,平均发病年龄为54岁(21~77岁),无性别差异。目前对于该病的发病原因尚不明确。 病理特点:病变中聚集的泡沫状组织细胞呈cd68阳性。但cd.1a为阴性。本病可伴有广泛的坏死。 ecd临床表现多样,与病变的部位有关。病变程度可以是轻微的局部受累,也可以是多系统受累。一般首发症状为近关节部位的非炎症性骨痛,其他症状如发热、体重减轻、眼球突出、呼吸困难、神经系统症状、中枢性尿崩症。 该病极易误诊,组织活检为确诊依据,典型的组织学表现为:he染色可见大量泡沫样脂质富集或嗜酸性胞浆的组织细胞;免疫组织化学染色以cd68(+),cd-la(-),s-100(±)为特征;电镜下birbeck颗粒缺如。影像表现独特,为双侧长骨对称性的斑块状或弥漫性髓腔硬化,1/3的病例为溶骨性和硬化性改变混合存在;mri显示为t1wi低信号,t2wi混合信号;骨闪烁显像技术可见99 mtc异常摄取。 诊断该疾病还需排除一些其他疾病,如郎格罕组织细胞增多症(lch),其特征性免疫标志为cd68(+),cd-la(+),s-100(+),电镜下可见特征性birbeck颗粒;骨梗死x线可见典型的地图样钙化;mr t1wi上急性期或亚急性期梗死灶的中央和周围正常的骨髓组织呈中等或略低信号,而边缘为迂曲匍行的低信号带,t2wi上,中央部分的信号强度仍可和相邻的骨髓组织相仿或略高,而周缘可呈迂曲的高信号带,在梗死后期,病灶的周缘在t1wi和t2wi上均呈低信号,可资鉴别。     【图片说明】 图1 双足肿胀,左足明显。 图2 左胫腓骨中下段正位x线片,双胫腓骨下段骨松质内多发大小不等虫蚀状密度减低区。 图3 右胫骨中下段冠状位mr t1wi,其内见多发斑点状及条状低信号。 图4 右胫骨中下段冠状位mr t2wi,内见多发斑点状及条状高低混杂信号。 图5 颅脑正中矢状位mr t1wi,下丘脑及垂体内未见异常。 图6 ect全身骨显像,示双侧肱骨、股骨、胫腓骨远端,胫腓骨、尺挠骨近端异常对称性放射性浓聚灶,右侧髂前上棘至右侧髋臼异常放射性浓聚。 图7 左胫骨下段活检病理,骨髓组织破坏,代之以脂性肉芽组织增生,以泡沫细胞和杜顿细胞为主,纤维细胞增生,有胶原化,散在淋巴细胞,骨小粱破坏伴骨小梁增粗(he×200)。 【原文出处】临床放射学杂志,2009,28(1):139 |