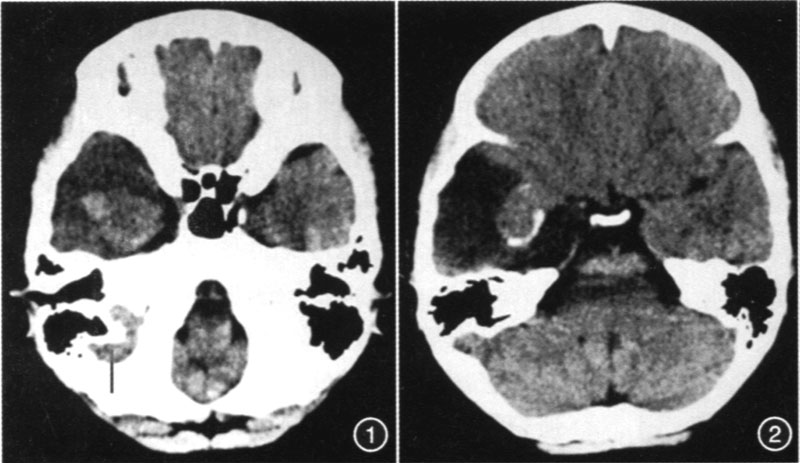

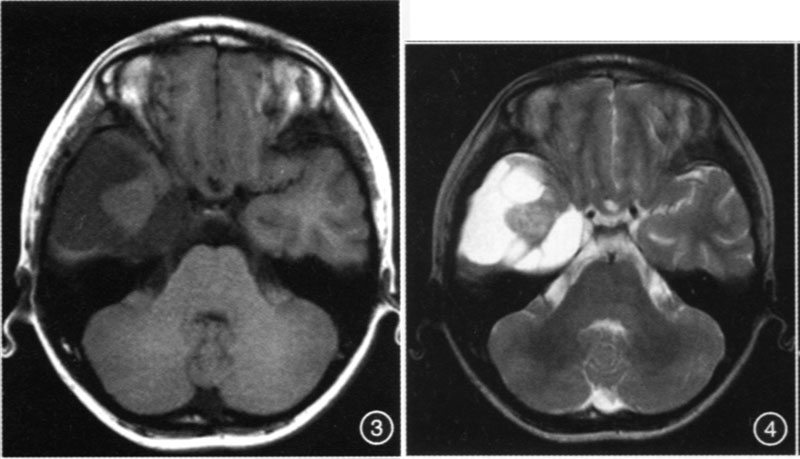

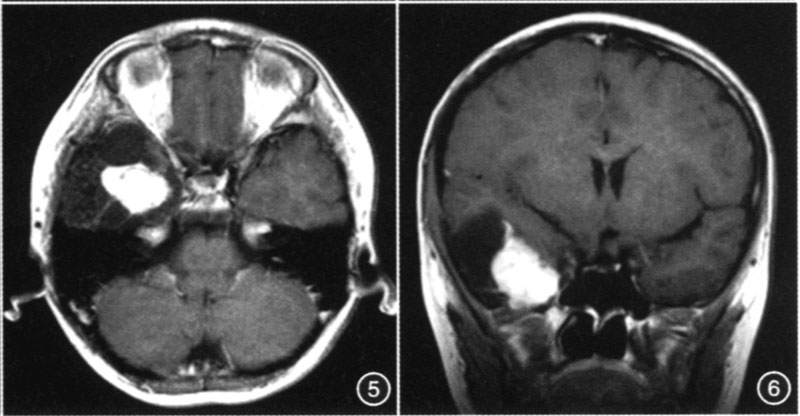

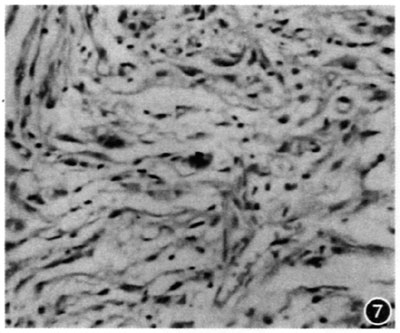

| [center]中颅凹囊性脑膜瘤[/center] [center]袁涛,全冠民,杨丽[/center] [center]河北医科大学第二医院放射科[/center] 患者 男,13岁。头痛5天,复视、呕吐3天。 体检:神经生理正常反射存在,病理反射未引出。 ct平扫:中颅凹右侧颞叶底部见一大小约5.8 cm×5.2 cm×5.0 cm囊实性病变,边缘清楚。实性部分位于肿物的内后部,大小约3.1 cm×2.3 cm×2.9 cm,ct值39 hu左右,实性部分内后缘见弧形条状钙化密度影。邻近骨质未见破坏、增生及变形。囊性部分为近似脑脊液的低密度,ct值12 hu左右。鞍上池右侧轻度受压变窄(图1、2)。 mri:平扫上述病变ct低密度部分呈t1低信号及t2高信号、近似脑脊液,内有细小线状分隔。实性部分为等t1及不均匀性稍长t2信号(图3、4)。瘤内未见流空信号,瘤周无明显水肿信号。增强扫描肿物实性部分显著强化,欠均匀,囊内分隔可见轻度强化,囊性成分无强化(图5、6)。 术前影像学诊断右颞叶肿瘤。考虑节细胞胶质瘤或多形性黄色瘤型星形细胞瘤。 手术及病理所见:右颞底部肿瘤为囊实性,大小约6 cm×5 cm×5 cm,下达中颅窝底,并向内压迫脑干。囊液呈黄色,囊壁薄,类似蛛网膜。实性部分位于右颞叶深部,质硬、呈灰红色,血运中等,实质部分与小脑幕粘连,大小约3.0 cm x 2.5 cm×3.0 cm. 病理诊断:脑膜瘤i级(图7)。 【讨论】 本例为少见的囊性脑膜瘤。囊性脑膜瘤占脑膜瘤的1.7%~11.7%,儿童较成人更常见。病程相对较短,病情进展快。肿瘤囊变原因可能与下列因素有关:肿瘤中心缺血性坏死或囊性退行性变,瘤内出血伴坏死及囊变,有分泌功能的肿瘤细胞分泌液体进入瘤内,肿瘤刺激周围胶质细胞增生并使其分泌液体形成囊性变,瘤周水肿转变为瘤周囊肿。对机体的影响主要是肿瘤囊肿部分的变化。 囊性脑膜瘤一般采用nauta方法按所在部位分型:i型(瘤内型):囊肿位于肿瘤中央,完全被肿瘤组织包绕。ⅱ型(瘤边型):囊肿靠近肿瘤边缘,但仍完全包括在肿瘤边缘内;ⅲ型(瘤周型):囊肿位于肿瘤周围的脑组织内,而非肿瘤内;ⅳ型(瘤旁型):囊肿包围肿瘤且位于瘤脑交界处,即囊肿既不位于肿瘤内,也不位于脑内,实际上是局部蛛网膜下腔扩大。本例属于瘤边型。 又可根据囊壁是否含肿瘤组织分为真囊性脑膜瘤与假囊性脑膜瘤。前者囊壁内含瘤细胞,后者实际为扩大的蛛网膜下腔或蛛网膜囊肿。此分类有助于确定手术范围,真性者需切除全部肿瘤结节及囊壁,尽可能多地切除周围脑组织和邻近的硬脑膜;假性者则不必全部切除囊壁,以免加重脑损伤。 囊性脑膜瘤多具有一定影像学征象:增强ct/mri上由明显、均匀强化的瘤结节和邻近的囊性低密度区构成,可有“脑膜尾征”,因囊肿的形成及局部血液循环的异常出现瘤周水肿。 囊性脑膜瘤主要需与其他表现为“囊+结节”的肿瘤鉴别: (1)节细胞胶质瘤。多见于儿童、青少年,颞叶最常见。囊性多见,常伴壁结节;位置表浅,常有邻近颅骨压迫性骨质吸收;囊壁一般不强化,结节强化;钙化较常见。 (2)多形性黄色瘤型星形细胞瘤。好发于儿童、青少年,肿瘤位于大脑表浅部位,最常见于颞叶,典型表现为脑表浅部位的带壁结节的囊性肿块,壁结节明显强化,囊壁强化或不强化,有时可见钙化。 (3)毛细胞型星形细胞瘤。好发于儿童、青少年;多发于第三、四脑室周围,常表现为实性肿物;发生于小脑和大脑半球者,多为带附壁结节的囊性肿瘤。 (4)其他。血管母细胞瘤(幕下多见,附壁结节较小)、不典型少突胶质瘤(额叶,位置表浅)、幕上室管膜瘤(多见于成人,位于脑室旁)、转移瘤(常多发,有原发肿瘤、成人多见)。而囊性脑膜瘤好发部位与一般脑膜瘤相同,瘤体实性部分强化显著且均匀,肿瘤与硬脑膜关系密切,增强扫描常可见“脑膜尾征”,肿瘤邻近有骨质改变以及脑外肿瘤的某些表现。儿童多见。 本例误诊原因在于对囊性脑膜瘤认识不足,没有充分考虑右颞叶的脑膜强化及附壁结节的信号特征与强化特点,直接将其定位为脑内肿瘤。儿童患者mrl/ct上发现有附壁结节的囊性肿瘤时,如果病灶位于大脑凸面等脑膜瘤的好发部位,肿瘤结节具有脑膜瘤的影像学特征,应考虑囊性脑膜瘤的可能。     【原文出处】临床放射学杂志,2009,28(2):151 |