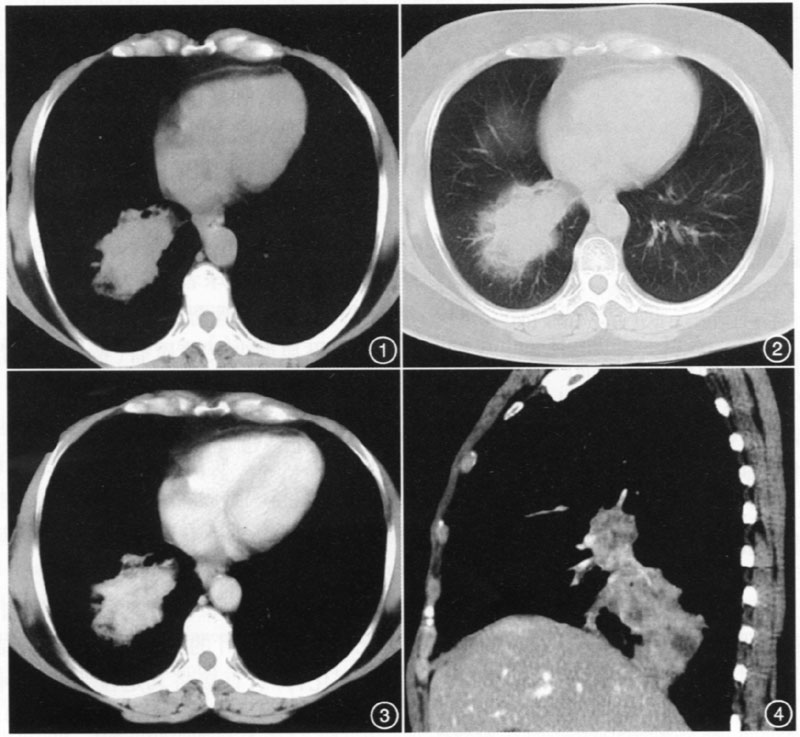

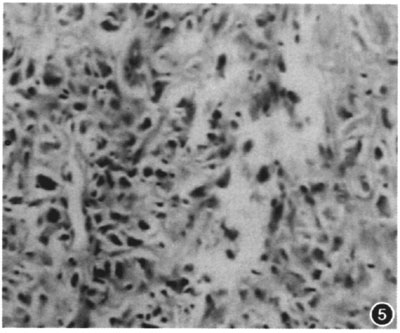

| [center]右肺上皮样血管肉瘤[/center] [center]王巍巍,全冠民.[/center] [center]河北医科大学第二医院放射科[/center] 患者女,59岁。咳嗽伴心慌、气短1个月,加重10天。1个月前无明显诱因出现咳嗽,无痰,以夜间为著,同时伴心慌、气短,以活动后明显。经抗生素治疗后未见明显好转。 体检:t 37.8°c、p 100次/min、r 22次/min、bp 130/85 mmhg(1 mmhg=0.133 kpa),全身皮肤黏膜未见黄染,浅表淋巴结未触及肿大。实验室检查未见异常。 ct平扫:右肺下叶背段近叶间裂处可见一团块状密度增高影,大小约6.6 cm×6.3 cm×5.9 cm,其内密度不均,ct值48 hu。肿块边缘毛糙模糊,呈晕状,可见多个不规则分叶,未见钙化(图1、2)。右侧肺门区及后纵隔另见多发结节状软组织肿块,最大径约3 cm。 增强扫描:右下叶及右肺门区、后纵隔肿块不均匀明显强化,最高ct值达94 hu,肿块周边部多发类圆形低强化或无强化区,病变与右肺动脉下行支关系密切,后者轮廓不清(图3、4)。 术前影像学诊断:右侧中央型肺癌(起源于中间-下叶支气管),伴同侧纵隔、隆突下、右肺门淋巴结转移。 手术所见:肿物位于右肺下叶、下肺静脉旁及右主支气管周围,大小约7.0cm×6.7 cm×6.2 cm,质地硬,形态欠规则,与周围结构粘连明显,后纵隔及右肺门多个肿大淋巴结。 病理检查:镜下可见瘤细胞较大,胞核大呈圆形,染色质为细颗粒状,核仁大,分裂像多,胞浆丰富呈泡沫状,内有大空泡(图5)。瘤内偶见红细胞。部分左肺下叶组织肺泡壁增厚、多量淋巴细胞浸润、成片纤维化病变、小支气管扩张。 免疫组织化学:血管内皮细胞cd34(+++),vimentin(+++),cd3l(-),hmb45(-)。 病理诊断:上皮样血管肉瘤。 【讨论】 上皮样血管肉瘤(ea)是一种罕见的血管源性恶性肿瘤,1986年由perez.atayde等首先描述并报道,最常发生于四肢深部软组织,也可发生于其他部位,如消化道、乳腺、心脏、骨、肾上腺、肾、膀胱、扁桃体等。检索国内、外文献,迄今为止,全身各部位的ea报道仅50余例,发生于肺的仅有3例。 本病病理表现为异形上皮细胞形成形状不规则的不成熟管腔或单细胞血管腔,部分血管不明显,但可见细胞间隙或近似管腔结构,裂隙内见红细胞,瘤内有出血坏死灶、纤维组织增生及淋巴细胞浸润。免疫组织化学:cd3l(+)、cd34(+)、ck(+/-),ck表达阳性可能为内皮细胞返祖现象。ea为高度恶性肿瘤,患者5年生存率较低,ki67>10%阳性表达为预后不良指标,而肿瘤间质坏死广泛表明预后较好。肺ea继发比原发多见,首先应排除肺外ea的转移。临床表现为胸痛、咳嗽、咳痰可伴有咯血等呼吸系统症状。文献报道原发于肺的3例中2例位于肺动脉主干,并侵入肺实质形成巨大瘤块,另1例为双肺弥漫的结节状瘤灶。本例也与右肺动脉下行支分界不清,提示可能起源于血管。 影像学特点:发生在肺动脉的ea ct表现为占据肺动脉主干或近心端肺动脉分支管腔的低密度充盈缺损,病变处肺动脉呈膨胀性改变,肿瘤可侵犯到肺动脉腔外。肺内其他部位的ea表现为肺内单发或多发软组织肿块或结节。肿块周围可有磨玻璃晕圈环绕,为肿瘤出血所致,增强后病变明显强化。mri表现为菜花样肿块,t1wi呈中等信号,t2wi呈不均匀高信号,这种特殊的mri表现有助于与肺癌鉴别。本例未行mr检查,但ct检查肿物边缘多分叶、呈菜花状,周围有磨玻璃状晕征,强化明显,与文献报道相似。另外,本例肿物位于右肺动脉下行支周围,似可提示其来源;同侧肺门及纵隔淋巴结转移说明本病为恶性肿瘤。 鉴别诊断:肺动脉ea诊断中主要与肺动脉栓塞鉴别。肺动脉栓塞与肺动脉ea的临床表现极其相似。绝大部分患者拟诊肺动脉栓塞入院,并常常被误诊为肺动脉栓塞。两者的鉴别主要包括以下几点:(1)肺动脉ea的临床症状与抗凝血机制无关;(2)无血栓来源;(3)肺实质内可见多发结节影;(4)腔内病变侵犯到血管腔外;(5)纵隔及肺门可以见到肿大的淋巴结;(6)肺动脉ea往往是单侧分布,而肺动脉栓塞常为双侧分布;(7)肺动脉ea因为肿瘤血管形成、出血、坏死或骨化而表现为不均匀强化,mri及ct增强扫描对二者的鉴别有一定的帮助。   【原文出处】临床放射学杂志,2009,28(3):295 |