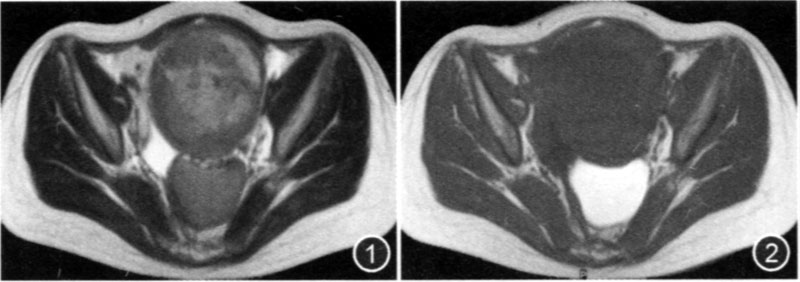

| [center]子宫内膜间质肉瘤mri诊断一例[/center] [center]逢利博[/center] [center]辽宁省本溪市中心医院放射科[/center] 患者女,36岁。不明原因发热3天,无其他不适。 体检:体温38.6℃,心率84次/min,血压120/76 mmhg(1mmhg=0.133kpa),余未见异常。 妇科检查:子宫体内可触及一包块,质稍硬,表面光滑,压痛不明显,和子宫体相连。 实验室检查:白细胞7.2×10^9/l,红细胞4.6×10^12/l,中性0.67,cea 49ng/ml,ca125 54 u/ml。 b超检查:见子宫体底内大小为8.0 cm×8.9 cm×9.5cm低回声肿块,回声不均匀,边界光整,肿块内可见树枝状分布的血流信号,内膜清晰;左侧卵巢内可见大小约5.2 cm×5.6 cm囊性低回声区,b超诊断:子宫肌瘤,左侧卵巢囊肿。 mri示:子宫体部和底部膨隆,内见一大小约8.3cm×9.2 cm×9.7 cm的类圆形不均匀t1wi低信号、t2wi稍高信号肿物,t2wi境界较清楚,肿物内可见树枝状的低信号,肿物周围子宫平滑肌显著受压变薄,宫腔受压变窄,可见子宫内膜;左侧卵巢内可见大小约5.2cm×6.0cm的t1wi高信号,t2wi稍高信号囊性病灶(图1~4)。mr拟诊:子宫肌瘤,左侧卵巢囊肿。 手术:行子宫肿瘤剔除术,发现肿瘤于子宫底部侧和周围正常肌间有紧密粘连,局部剥离略困难。肉眼可见肿瘤有灰白色薄层包膜,瘤体质脆软,呈鱼肉样;左侧卵巢巧克力囊肿摘除术。 病理诊断:术中两次冰冻病理均提示子宫内膜低度恶性肿瘤,双侧卵巢内膜异位(图5、6)。术后常规和免疫组织化学病理诊断:子宫内膜低度恶性间质肉瘤,双侧卵巢内膜异位。免疫组织化学:瘤细胞测定cd10(+)、er(+)和pr(+)。 【讨论】 子宫内膜间质肿瘤十分少见,占女性生殖道恶性肿瘤的0.2%,子宫恶性肿瘤的o.5%。病理组织学分为:(1)子宫内膜间质结节;(2)低度恶性子宫内膜间质肉瘤;(3)高度恶性子宫内膜间质肉瘤。因高度恶性子宫内膜间质肉瘤缺乏间质细胞的特异性分化和组织学形态,2003年以后who分类命名为未分化子宫内膜肉瘤。三者均不能经肉眼鉴别,子宫内膜间质结节边缘清晰,低度恶性子宫内膜间质肉瘤及未分化子宫内膜肉瘤边缘呈舌状向邻近组织浸润。 本病例b超和mri均可观察到肿物边界较清楚,t2wi上似可见包膜,和术中摘除肿物所见肿物有包膜符合。术中宫底区包膜剥离较困难,和正常肌组织粘连,说明肿物和邻近肌组织有浸润,子宫内膜间质肉瘤主要由含水量较多的瘤实质细胞组成,故在t2wi上信号较高,而t1wi上信号较低;t2wi上所见到的树枝状低信号影,但t1wi未见确切对应改变,笔者认为是子宫内膜低度恶性间质肉瘤内的大量丛状生长的分支状薄壁的血管所致。    【图片说明】 图1~4 子宫体部和底部膨隆,内见一类圆形t1wi不均匀低信号,t2wi不均匀稍高信号肿物,t2wi境界较清楚,肿物内可见树枝状的低信号,大小约8.3 cm×9.2cm×9.7cm,肿物周围子宫平滑肌显著受压变薄,宫腔受压变窄,可见子宫内膜;左侧卵巢内可见t1wi高信号,t2wi稍高信号囊性病灶,大小约5.2 cm×6.o cm 图5 切片示肿瘤组织和正常子宫平滑肌组织交叉生长,肿瘤内有大量丛状生长的分支状小的、薄壁的血管(he×40)。 图6 切片示肿瘤细胞呈圆形或卵圆形,少数为短梭形,胞质较少,胞核圆形或不规则形,核染色质较细(he×200) 【原文出处】临床放射学杂志,2009,28(2):290 |