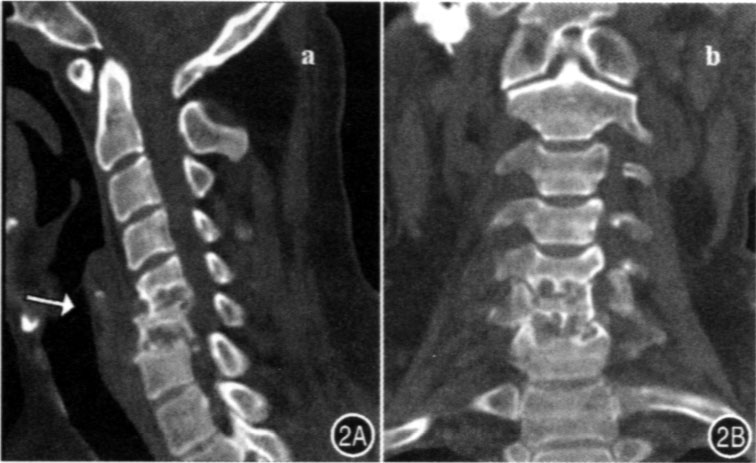

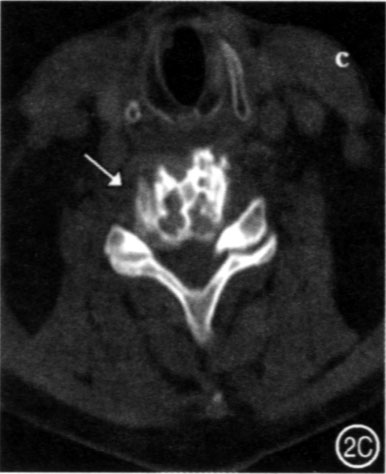

| [center]颈椎痛风一例[/center] [center]刘颖,徐雷[/center] [center]北京大学第三医院放射科[/center] 患者男,54岁。2年前出现双下肢乏力伴四肢末端麻木,逐渐加重,现主因双足行走如踩棉花感、不能站立入院。既往痛风病史10余年。 体检:四肢及关节僵硬,可触及痛风活跃,四肢针刺觉减退。 实验室检查:尿酸520 umol/l(正常值1 140-420umol/l)。 x线表现:c5、7椎体密度部分增高,似见骨质破坏区,相应椎间隙狭窄,颈前软组织明显肿胀,内见点状高密度影。双手部分指骨屈曲畸形,指骨皮质下可见穿凿状骨破坏,周围可见硬化边,左手第2、3指近节可见多个相连的关节旁软组织结节,内见点状钙化(图1)。ct表现:c5、7椎体终板处见圆形、半圆形骨质破坏区,边缘锐利,可见翘起且突出的边界,称为“悬挂边缘(鸟嘴样骨赘)”,伴有反应性骨硬化,颈前明显肿胀软组织内见点状高密度影(图2)。mri表现:c5、7终板及骨质穿凿样破坏,t1wi呈略低信号,t2wi呈略高/低混杂信号,病变椎体稍膨胀,椎管受压(图3)。 【讨论】 痛风是一种核酸代谢障碍性疾病,主要病理改变为受累组织中见到典型的痛风结节,以关节症状表现最突出。好发于40岁以上的男性,男女发病率约为20:1。痛风病变主要累及四肢关节及骨质,以第1跖趾关节最常受累,累及脊柱者罕见,常与四肢关节的痛风病变并存。目前,国外文献报道脊柱痛风70余例,而国内尚未见文献报道。 脊柱痛风主要累及下腰椎,其次为颈椎,胸椎则少见。影像学主要表现为椎间隙变窄,椎体终板处边界清楚或模糊的穿凿样骨质破坏区,伴或不伴反应性硬化,可见翘起且突出的边界,称为“悬挂边缘(鸟嘴样骨赘)”,椎体小关节和韧带也可受累。如果病变位于颈椎齿突,可引起半脱位。关于脊柱痛风的mri表现文献描述不多,痛风石t1wi上表现为低信号,t2w上为高到低信号;t2wi高信号可能与痛风石中心的高蛋白成分结构有关;静脉给予钆对比剂后可见不同形式的强化,呈均匀或外周不均匀强化。但这些并不具有特异性。 本例患者有较长的高尿酸血症病史,双手呈痛风典型影像学表现,再结合颈椎病变的影像特点,诊断颈椎痛风不难。 相关的鉴别诊断包括:椎间盘感染,硬膜外脓肿,类风湿性关节炎,转移瘤,透析相关的脊椎关节病,小关节感染,滑囊囊肿和钙化的肿瘤等;其他如二水焦磷酸钙结晶沉淀病、色素绒毛结节性滑膜炎和腱鞘巨细胞瘤也可能显示相似的mr信号特征。因此,虽然颈椎痛风罕见,但也应注意到这种可能性,mri有助于鉴别诊断。     【图片说明】 图1a、b x线表现:双手部分指骨屈曲畸形,指骨皮质下可见穿凿状骨破坏,周围可见硬化边;左手第2、3指近节可见多个相连的关节旁软组织结节,内可见点状钙化 图2a-c ct表现:c5、7椎体终板处见圆形、半圆形骨质破坏区,边缘锐利,可见“鸟嘴”样骨赘,伴有反应性骨硬化,相应椎间隙明显狭窄。额前软组织明显肿胀,内见点状高密度影 图3a、b mri表现:c5、7终板及骨质穿凿样破坏,t1wi呈略低信号(图b)、t2wi呈略高/低混杂信号(图a),病变椎体稍膨胀,相应椎管明显受压屈曲畸形 【原文出处】临床放射学杂志,2009,28(3):428-429 |