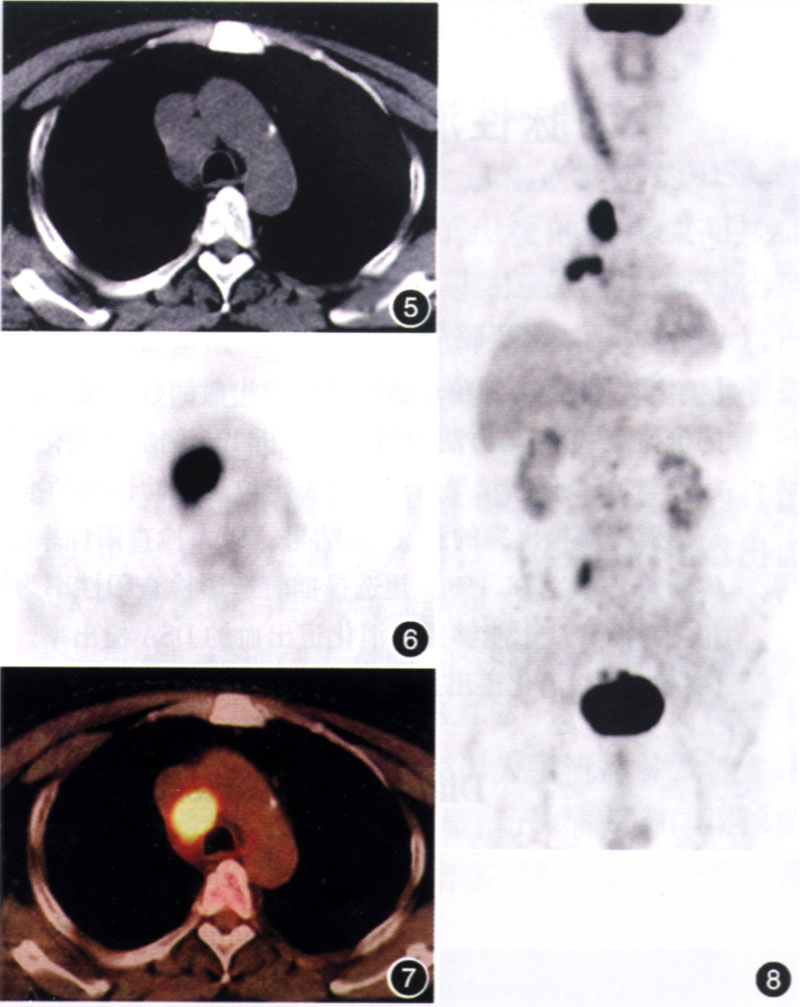

| 纵隔原始神经外胚叶肿瘤pet/ct显像一例 胡裕效,朱虹,孙传金 南京军区南京总医院核医学科 患者男,70岁。无明显诱因出现活动后胸闷、气促,伴呼吸困难,偶有咳嗽,咳白色泡沫痰,无发热、胸痛。 实验室检查:神经元特异烯醇化酶(nse)15.0μg/l;血沉(esr)20 mm/h;ppd试验(+++)。 患者行18氟-脱氧葡萄糖(18f-fdg)pet/ct检查,提示:气管前上腔静脉后方圆形占位性病变,约7.1 cm×6.7 cm大小,边缘欠光滑,内部密度不均匀,18f-fdg代谢明显上升且分布不均匀,最大标准摄取值(suv)=14.0;右侧肺门及隆突下可见肿大淋巴结影,18f-fdg代谢上升,suv分别为14.0、10.3(图1~4)。考虑为恶性病变。 行纵隔穿刺活检提示小圆细胞恶性肿瘤;免疫组织化学示cd99(+),syn(+),fli-1(-),cga(-),ckpan(-),ema(-),ttf1(-)。病理诊断倾向原始神经外胚叶肿瘤。 患者化疗4个月后复查pet/ct:纵隔病灶明显缩小,约3.1cm×2.9 cm大小,18f-fdg代谢较前次下降,suv=10.7;右侧肺门及隆突下淋巴结18f-fdg代谢亦下降,suv分别为5.9、2.9(图5~8)。 【讨论】 原始神经外胚叶肿瘤(pnet)是一组起源于神经嵴胚胎残留组织、有多种分化潜能的小圆细胞恶性肿瘤。、它分为中枢型(cpnet)和外周型(ppnet),前者主要为发生于小脑的髓母细胞瘤,后者主要发生于软组织、骨骼、腹膜后、盆腔、胸腔等处。ppnet好发于儿童及青少年,中位年龄20岁,以男性稍多。光镜下pnet为一致的小圆细胞组成,呈分叶状结构,瘤细胞常形成home-wright菊形团,肿瘤组织内血管丰富,常见出血、坏死及囊变。该肿瘤表达多种神经内分泌肿瘤的标记物,cd99作为ppnet的标记物具有相对特异性。2000年who新分类将pnet归属于神经系统胚胎类肿瘤,组织学分级ⅳ级,生物学行为高度恶性。 pnet的临床症状、实验室检查及影像学检查均无特征性,诊断困难,首诊误诊率高,最终诊断还依赖于病理学检查。本例患者18f-pdg pet/ct显像发现纵隔巨大占位性病变及右肺门、隆突下淋巴结肿大,18f-fdg代谢明显增高,suv>2.5,诊断为恶性病变并不困难;但由于pnet缺乏特征性的影像学改变,因此,进一步定性诊断不易。 18f-fdg pet/ct显像除了对可疑病变进行诊断及鉴别诊断外,还广泛用于恶性肿瘤治疗后的疗效评估。对比此患者化疗前后的2次18f-fdg pet/ct显像不难发现,化疗后原发病灶及右肺门、隆突下淋巴结体积缩小,18f-fdg代谢减低,提示化疗有效;另一方面,化疗后病灶及邻近淋巴结仍呈高18f-fdg代谢灶,suv均>2.5,说明局部仍存在有活性的肿瘤组织,需进一步治疗。   【图片说明】 图1~4 治疗前18f-fdg pet/ct图像。 图1:ct轴位纵隔窗,气管前、上腔静脉后方圆形占位,约7.1 cm×6.7 cm大小,边缘欠光滑,内部密度不均匀,上腔静脉受压向前推移,右侧胸腔积液; 图2:相同层面pet图像,病变呈高18f-fdg代谢灶,内部示踪剂分布不均匀,suv=14.0; 图3:pet/ct融合图像; 图4:pet全身透视图,纵隔病变、右肺门淋巴结及隆突下淋巴结均呈18f-fdg高代谢灶,suv分别为:14.0、14.0、10.3 图5~8 治疗后18f-fdg pet/ct图像。 图5:ct轴位纵隔窗,中纵隔占位性病变体积缩小,约3.1 cm×2.9 cm,上腔静脉受压症状缓解; 图6:相同层面pft图像,病变仍呈高18f-fdg代谢灶,但较前次下降,suv=10.7; 图7:pet/ct融合图像; 图8:pet全身透视图,纵隔病变、右肺门淋巴结及隆突下淋巴结仍呈18f-fdg高代谢灶,但较前次均有明显下降,suv分别为:10.7、5.9、2.9 【原文出处】临床放射学杂志,2009,28(3):394 |