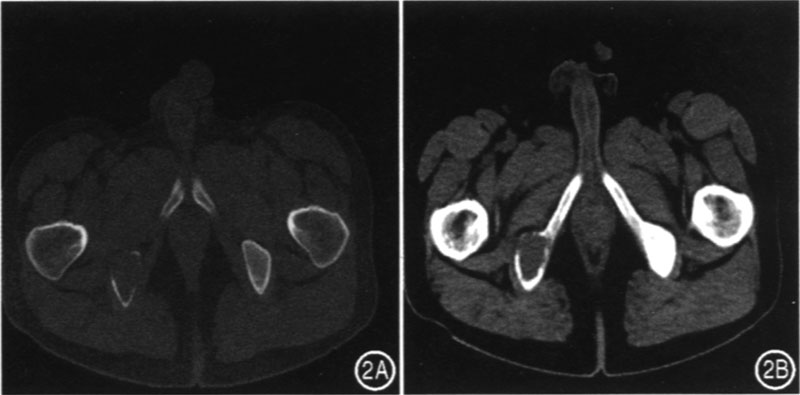

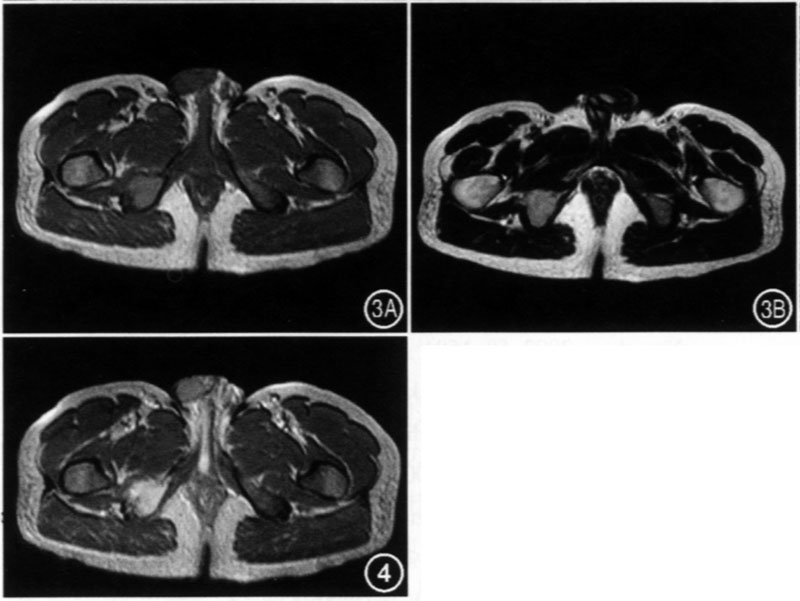

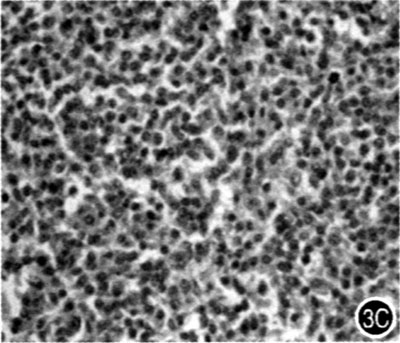

| [center]坐骨浆细胞瘤一例[/center] [center]高明,陈建宇,杨泽宏,蒋新华[/center] [center]中山大学附属第二医院放射科[/center] 患者男,35岁。右臀部疼痛20余天并伴有有膝痛3天来院就诊,自诉无外伤史,既往有阑尾切除史,余无特殊。 体检:右臀部坐骨结节处有骨压痛,无叩击痛,屈髋90°(+),直腿抬高试验(-)。局部皮肤无红、肿、热、痛。 实验室检查未见明显异常。 影像学检查:计算机x线摄影(cr)示右侧坐骨呈膨胀性改变,其内密度欠均匀,内部可见囊状透亮区,周围骨皮质变薄,无明显硬化边,未见骨膜反应和软组织肿块影(图1)。ect检查:右侧坐骨局限性骨代谢减低。ct检查:右侧坐骨区可见大小约2.8 cm×3.1 cm ×3.6 cm膨胀性骨质破坏区,骨皮质变薄且厚薄不均,病灶边界清晰,其内密度尚均匀,未见异常致密影,未见骨膜反应(图2)。mri检查:病灶边界清楚,其内部信号均匀,病灶t1wi、t2wi上均呈稍高信号;增强后,病灶明显强化(图3)。 手术过程及所见:硬膜外麻醉下行右侧坐骨病灶清除及左侧髂骨取骨植骨术,术中见右侧坐骨支及结节处骨皮质菲薄,并有裂纹,骨松质已被侵蚀,用刮匙刮出大量暗红色结缔样组织,约4 cm×3 cm×3 cm,坐骨内支上方骨皮质已缺失。将刮除物送病理检查。 病理结果:右坐骨肿物符合浆细胞瘤,免疫组织化学cd79a(+),cd38(+),k(+),uchl1、cd3、l26和λ均为(-)(图4)。 【讨论】 浆细胞瘤是来源于b淋巴细胞的恶性肿瘤,主要分为多发性骨髓瘤(mm)、孤立性骨浆细胞瘤(spb)、髓外浆细胞瘤(emp)和浆母细胞肉瘤等。其中,新版who将spb和emf统称为孤立性浆细胞瘤(sp),sp在临床上较为少见,发病率仅占浆细胞肿瘤的5%~10%。spb好发于脊椎、骨盆、锁骨、桡骨、胫骨、股骨、肋骨、颅骨等部位,男性多于女性,好发年龄为50岁以内。临床上主要以病变部位疼痛为首发症状。一般认为spb属于低度恶性肿瘤,病程缓慢,预后较mm好,因此鉴别mm与spb对于临床的治疗和判断预后均具有重要的意义。 spb因仅表现为病变部位的疼痛,确诊需要依靠病理,所以开始发病时不易引起注意而导致误诊。由于spb发病率较mm少见,其诊断标准大体可总结为:(1)临床及放射学检查未发现其他部位病变;(2)经病理活检证实;(3)骨髓检查阴性(浆细胞<10%);(4)患者无贫血、高血钙或肾脏受累证据。另外,如发现kappa或lambda轻链限制性细胞群可以证实浆细胞瘤的诊断。 对于sspb的治疗,多数学者主张手术切除,术后予以放疗、化疗,但仍有文献报道,约有35%的经过治疗后的spb患者最终会发展成mm。 本例应与骨巨细胞瘤相鉴别。两者均可发生于年轻人,但后者在影像学上主要以皂泡状改变及骨壳形成为典型的表现。 总之,当骨盆组成骨出现无外伤性疼痛、病灶略呈膨胀性改变、周围骨皮质变薄且有明显强化等征象,且其他部位骨骼无异常改变时,应考虑到spb的可能性,建议完善相关检查,以免造成误诊和漏诊。     【图片说明】 图1 骨盆x线片示:右侧坐骨呈膨胀性改变,其内密度欠均匀,可见囊状透亮区,周边骨皮质变薄,未见硬化边、骨膜反应和软组织肿块影 图2a、b ct扫描:a为骨窗,b为软组织窗。右侧坐骨区可见膨胀性骨质破坏区,骨皮质变薄且厚薄不均,病灶边界清晰,其内密度尚均匀,未见异常密度增高影,未见骨膜反应 图3a~c mr扫描:a为t1wi,b为t2wi,c为t1wi增强。病灶范围较为清晰,t1wi、t2wi上均呈稍高信号;增强后,病灶有明显的强化 图4 镜下可见弥漫分布不同分化程度的肿瘤细胞,胞核偏位,核膜厚,染色质较粗,胞质较为丰富(hex100) 【原文出处】临床放射学杂志,2009,28(5):735 |