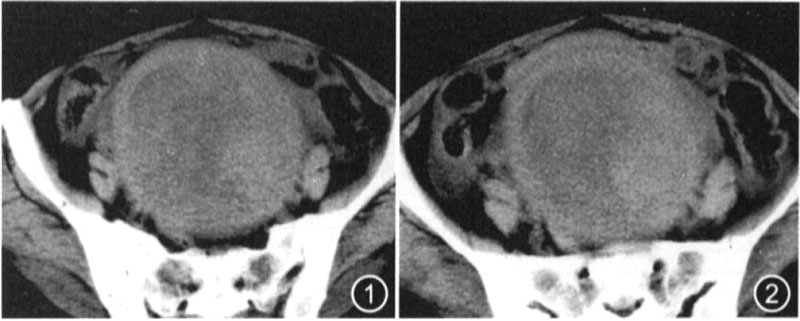

| [center]原发性子宫体非霍奇金淋巴瘤一例[/center] [center]高义军[/center] [center]河北唐山开滦集团责任有限公司医院妇产科[/center] 患者 女, 55岁。主诉下腹部不适,阴道少量黄色分泌物 1个月余。 超声示:子宫实性占位性病变。 既往史:月经规则,无异常月经史。绝经 13年,无阴道不规则出血及其他症状。 ct示:子宫体明显增大,大小约 12 cm × 11 cm ×9.0cm,肿物密度欠均匀,大部分呈肌肉密度,可见低密度坏死区,未见钙化,与子宫肌层界限不清 (图 1)。双侧附件区未见异常,盆腔内未见肿大淋巴结及积液。增强 ct扫描病灶轻、中度混杂强化,与子宫肌层界限不清 (图 2)。诊断:子宫体占位性病变,子宫肌瘤可能性大。 手术及病理:子宫明显增大,肿物质脆,切面鱼肉状,盆腔内未触及肿大淋巴结,双附件无异常。行子宫全切术并送病检。镜下见子宫肌层内瘤细胞弥漫分布,细胞较大,胞浆少,核染色质粗,细胞核异形 (图 3),无滤泡形成;免疫组织化学:全白细胞抗原 lca阳性, cd20阳性,角蛋白、肌动蛋白阴性。病理诊断:子宫体非霍奇金淋巴瘤,b细胞来源。 【讨论】 非霍奇金淋巴瘤是淋巴组织恶性肿瘤,除原发于淋巴结外,近 1/3发生于结外组织,常见部位为咽淋巴环、扁桃体、胃肠道、皮肤,偶发于骨骼、胸腺、中枢神经系统。原发于女性生殖系统的恶性淋巴瘤较为罕见,以子宫颈、卵巢、阴道壁较多见。国外文献报道,原发性宫颈恶性淋巴瘤发病率为 0.12%,原发于子宫体者更少。国内文献报道多从临床及病理学角度探讨,很少涉及影像学。 fox等对原发性子宫体恶性淋巴瘤定义为:初诊时肿瘤位于子宫体;全身检查未发现有其他部位的肿瘤存在;外周血检查无白血病或淋巴瘤依据;如果在原来患子宫体淋巴瘤切除子宫的部位继发肿瘤,则继发肿瘤出现与原发肿瘤初诊的时间间隔应在数月以上。 原发性子宫体淋巴瘤绝大多数为非霍奇金淋巴瘤,以b细胞来源为主,病因不明确。其发病年龄以中老年为主,40~60岁高发,临床症状及影像学表现缺乏特异性,确诊须经病理学检查。影像学表现为子宫体软组织密度肿物,略分叶,瘤组织也可位于子宫内膜,肿瘤与子宫肌层无明确界限,占位表现为压迫相邻器官。晚期可浸润宫颈生长。肿瘤血供丰富,钙化少见,偶尔中心少量坏死。增强 ct扫描肿瘤实性部分中度以上强化。 鉴别诊断:原发肿瘤以平滑肌瘤、子宫体癌多见。子宫平滑肌瘤好发年龄为 30~50岁,常多发,有包膜,与子宫肌层边界清晰,可坏死、脂肪变、钙化,增强扫描与子宫肌同步强化。mri定位、定性准确性、特异性较高,且能准确判断是否变性。子宫体癌源于子宫内膜,表现为腔内不规则形肿物,也可充满宫腔,密度低于正常强化的子宫肌层。可侵犯子宫肌层及附件,可有淋巴结及腹膜转移。继发肿瘤以宫颈癌、卵巢癌直接侵犯,肺癌、乳腺癌、黑色素瘤等转移多见。由于对本病缺乏认识,本例影像学表现酷似子宫肌瘤,强化又不明显,因此误诊。 原发性子宫体非霍奇金淋巴瘤同原发性生殖系统淋巴瘤一样,其预后较差,早期诊断、行根治性手术切除,联合放、化疗有利于提高患者生存率及生存质量。   【图片说明】 图1 ct平扫示子宫体明显增大,约 12 cm × 11 cm × 9.0 cm,肿物密度欠均匀,大部分呈肌肉密度,可见低密度坏死区,未见钙化,与子宫肌层界限不清 图2 增强 ct扫描病灶轻、中度混杂强化,与子宫肌层界限不清 图3 肿瘤细胞弥漫分布,细胞较大,胞浆少,核染色质粗,细胞核异形,双多核 ( × 200) 【原文出处】临床放射学杂志,2007,26(9):947 |