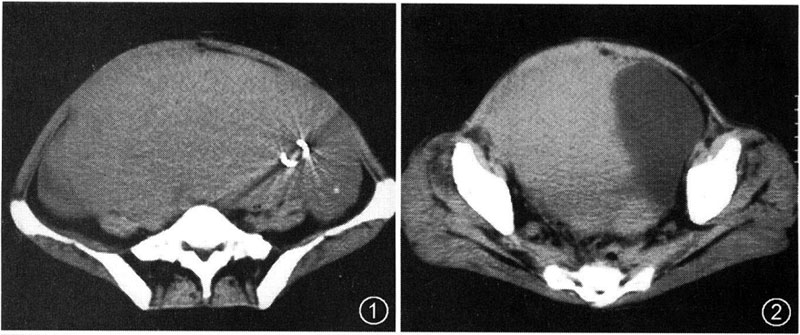

| [center]原发性子宫恶性淋巴瘤一例[/center] [center]马勇,宋敏[/center] [center]山东省聊城市人民医院[/center] 患者 女 , 28岁。因腹痛 3 d,停止排便 2 d入院。患者22 d前因便血 1年在外院诊断为直肠癌 ,行直肠癌经腹前切除术 (dixon式 ) ,切除大部分直肠 ,手术顺利 ,病理证实为直肠炎 ,术中发现子宫约妊娠 3个月大小 ,术后 22 d患者无诱因出现腹胀、 腹痛 ,以下腹部为著,停止排气、 排便 ,无恶心呕吐及寒战高热。患者 23岁结婚 ,生有 1女 ,近 2年来 ,出现阴道间歇性出血 ,量时多时少 ,未行妇科检查。 体检:心肺无异常 ,肝脾未及。下腹部可触及 10.0 cm ×15.0 cm ×20.0 cm大小的肿块 ,质硬 ,有压痛 ,无反跳痛。全身浅表淋巴结未扪及肿大。 实验室检查:白细胞 35.75 × 10^9/l ,中性粒细胞 0.889,血红蛋白 10.4 g/l。 ct检查:平扫示子宫明显增大 ,呈软组织肿块影 ,失去正常形态及位置 ,肿块大小约 22.0 cm × 14.0 cm × 18.0 cm,占据整个盆腔及下腹部 ,密度尚均匀 , ct值为 38~40 hu,宫腔内节育环被挤压左移 ,膀胱受压向左上方移位 ,直肠受压变窄 (图 1, 2)。增强扫描示肿块略有增强 , ct值 61~69 hu,肿块内散在片状低密度影 ,境界尚清晰 , ct值 42 hu(图 3, 4)。纵隔、 腋窝及腹膜后区 ct扫描未见肿大淋巴结影。ct诊断为子宫肿瘤。 b超诊断:盆腔巨大实性占位性病变 (来源于子宫可能性大 )。 手术病理所见:取下腹部切口进入腹腔探查 ,腹腔粘连。肿块系肿大的子宫 ,且发现肿瘤部分坏死。行子宫切除 ,盆腔内未发现明显肿大淋巴结。病理结果:非霍奇金淋巴瘤 ,t细胞性 ,恶性程度中度 (图 5, 6)。免疫组织化学检查:白细胞抗原 (lca)阳性、 t细胞 (cd45ro)标记阳性、 b细胞(cd20)标记阴性、 增殖细胞核抗原 ( pcna)强阳性。 【讨论】 恶性淋巴瘤是对人类危害较严重的恶性肿瘤之一 ,占恶性肿瘤的 3.00 %。原发于淋巴结的恶性淋巴瘤最多见 ,好发于颈部淋巴结 ,在淋巴结外淋巴网状组织与任何器官亦可发生 ,淋巴结外部位的恶性淋巴瘤占非霍奇金淋巴瘤的 17.5% ,其中胃、 小肠较多见 ,其次见于皮肤、 结缔组织、 结肠、 直肠、 涎腺、 肺部、 甲状腺、 乳腺、 眶内、 睾丸等;而原发于子宫的恶性淋巴瘤极为罕见 ,几乎均为非霍奇金淋巴瘤,组织学类型以弥漫性大细胞性恶性淋巴瘤为主 ,且多为 b细胞性。kashi mura等 (1991年 )复习文献 ,仅发现15例起源于子宫体的恶性淋巴瘤 , fox和 more (1965年 )提出 ,子宫原发性恶性淋巴瘤的诊断标准是:临床上肿瘤限于子宫 ,无白血病证据 ,如出现继发性肿瘤必须在发现原发性子宫恶性淋巴瘤之后 ,有较长时间间隔。由于免疫组织化学的广泛应用 ,发现淋巴结外器官或组织原发性的恶性淋巴瘤逐渐增多。原发于淋巴结外器官或组织的恶性淋巴瘤与淋巴结的恶性淋巴瘤具有共同的组织学特点 ,在有上皮性组织结构的器官 ,一般在间质增生、 浸润;在软组织原发的恶性淋巴瘤 ,有向肌肉或纤维素之间浸润的倾向。本例为子宫原发性恶性淋巴瘤 , t细胞性 ,更为罕见。瘤细胞在子宫肌肉之间广泛浸润 ,而且除子宫外 ,在子宫附近的盆腔区及颈部、 纵隔、 腋窝等均未见异常肿大的淋巴结。 临床上 ,原发性子宫淋巴瘤的定性诊断非常困难 ,原因有: (1)本病罕见 ,一般不易考虑到此病的可能; ( 2)临床症状和体征不特异 ,一般仅表现为子宫增大; ( 3)宫颈活检甚至局部切除活检也不敏感 ,最易出现假阴性 ,甚至误诊为其他类型的恶性肿瘤等。原发于女性生殖系统的恶性淋巴瘤很难与其他的子宫或卵巢肿瘤相鉴别 ,子宫颈的恶性淋巴瘤常发生于青年 ,主要症状为阴道流血 ,其次为白带增多 ,极易误诊为宫颈炎或漏诊 ,预后较差。本病的最终诊断则依靠病理结果。    【图片说明】 图1,2 ct平扫示子宫失去正常形态及位置,巨大的软组织肿块占据整个盆腔及下腹部,密度尚均匀,宫腔内节育环被挤压左移,膀胱受压向左上方移位,直肠受压变窄 图3,4 增强扫描示肿块略有强化,肿块内散在片状低密度影,境界尚清晰 图5,6 镜下示瘤细胞呈弥漫性浸润,瘤细胞核呈圆形,有分裂 (he × 200) 【原文出处】中华放射学杂志,2005,39(3期):327-328 |