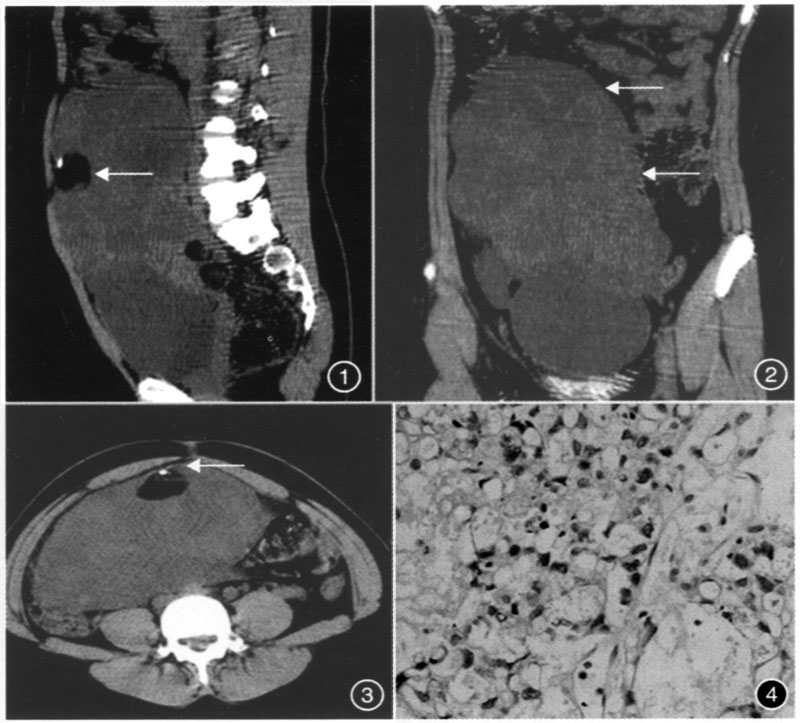

| [center]卵巢内胚窦瘤伴成熟畸胎瘤一例[/center] [center]谈瑞生,张云,汪伟伟,赵殊,董槿华[/center] [center]江苏省镇江市中医院[/center] 患者女,25岁。因“阴道少量不规则流血15天”就诊。 体检:腹膨隆,中下腹扪及25 cm×15 cm大小肿块,质中,活动可,无压痛。常规妇检未见明显异常。 实验室检查:甲胎蛋白(afp)>1750.00 ng/ml,癌胚抗原(cea)1.0 ng/ml,糖类抗原199(ca199)131.56 u/ml,糖类抗原125(ca125)101.0 u/ml,鳞状细胞癌相关抗原(scc)1.6 ng/ml,白细胞15.6×10^12/l。 b超示:子宫上方巨大囊实性包块,上至剑突,下至耻骨联合,其内血流信号丰富,盆腔探及少量游离无回声区。 ct平扫:下腹部偏右侧见一巨大囊实相间类圆形肿块,与左侧卵巢分界不清,肿块大小约15.2 cm×8.6 cm×18.6 cm,内见不规则分隔,密度不均,ct值17~35 hu,边缘略呈分叶状,有完整包膜,邻近肠管受压、移位。肿块前缘至腹壁包裹一混杂密度灶,大小约2.4 cm×3.9 cm,内见索条状软组织及斑点状致密影,ct值分别为-85 hu、25hu、416 hu(图1~3)。 手术及病理:术中见腹腔积液约100 ml,色淡黄,质稀,左侧卵巢增大,约25 cm×20 cm×15 cm,形状不规则,表面有大小不等多个突起,局部壁薄、透明,呈囊实性,包膜完整,无破裂,与周围组织器官无粘连。行左侧卵巢肿瘤+左侧输卵管切除术。肉眼观:肿块大小17 cm×14cm×9 cm,表面呈结节状,切面呈囊实性,黏冻样,质嫩,呈灰白灰黄色;探查肿块内见一结节灶,内见少量毛发、骨骼样组织。输卵管长5 cm,直径0.5 cm,未见明显异常。镜下:肿瘤组织呈疏松网状结构,瘤细胞呈扁平、立方或星芒状,胞浆透亮、核大,互相吻合,形成大小不等的囊腔、裂隙,呈“蜂窝”状或“迷路”样结构,囊腔内含黏液样基质,可见不典型s—d小体(图4)。免疫标记:afp弥漫(+)、hcg弥漫(+)、ck弥漫(+)、nse(+)、cd30(-)、cea(-)。腹腔积液涂片,未见肿瘤细胞。病理诊断:(左侧卵巢)生殖细胞来源的肿瘤,考虑为内胚窦瘤伴成熟畸胎瘤。 【讨论】 内胚窦瘤又名卵黄囊瘤,是一种罕见的高度恶性生殖细胞肿瘤,其发生率占恶性生殖细胞肿瘤的20%,占卵巢恶性肿瘤的1%,多见于儿童及年轻女性。文献报道其平均发病年龄为16岁。以性腺(卵巢、睾丸)最为多见,占80%,也可发生于骶尾部、松果体、腹膜后、阴道、横膈、大网膜等。肿瘤体积较大,直径一般>10 cm,有包膜,多为单侧性,呈圆形或类圆形,表面光滑,有时呈浅分叶。临床上常表现为腹部疼痛和盆腹腔肿块。由于内胚窦瘤可以合成afp,故患者血清中afp含量极高,一般afp>1000 ng/ml。因此血清afp的测定是诊断内胚窦瘤的特异性指标之一。如果该值明显升高,再结合肿瘤的好发部位及影像表现,基本能够确诊。同时血清afp的测定对该肿瘤的预后判断及术后复发监测具有重要的作用。本例结合患者发病年龄、性别及发病部位、肿块大小,并伴有腹腔积液,且血清afp明显升高,应想到内胚窦瘤的可能,但同时合并成熟畸胎瘤并不多见。最后确诊仍依靠病理检查。  【图片说明】 图1 肿块前方见一混杂密度灶,内见脂肪、软组织及致密影(↑) 图2 下腹部巨大囊实相间软组织肿块,ct值约17~35 hu,肿块下缘与左侧卵巢分界不清(↑) 图3 横断位示混杂密度灶位于巨大肿块内(↑) 图4 镜下见瘤细胞呈扁平、立方或星芒状,胞浆透亮、核大,形成大小不等的囊腔及裂隙,囊腔内含黏粘液样基质。可见不典型s-d小体(he×200) 【原文出处】临床放射学杂志,2009,28(8):1187 |