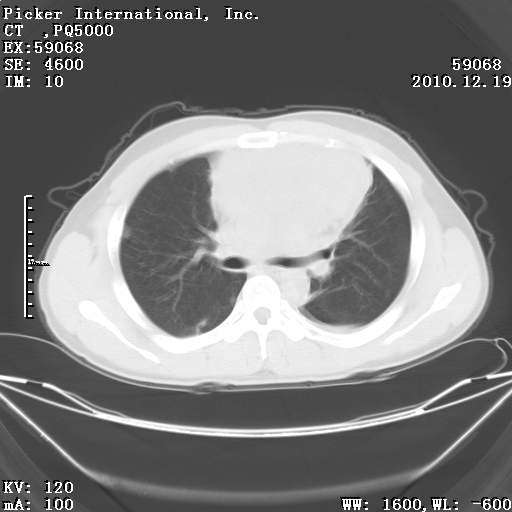

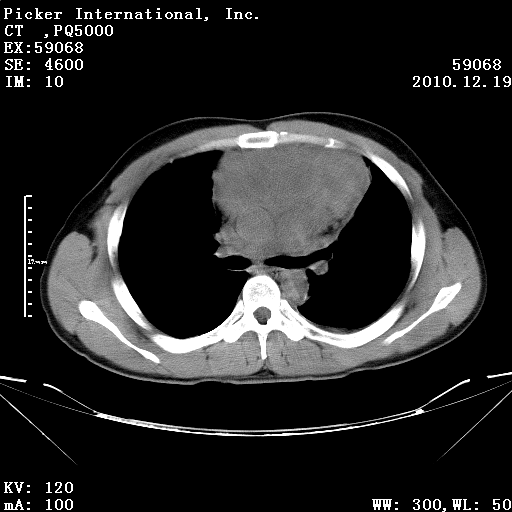

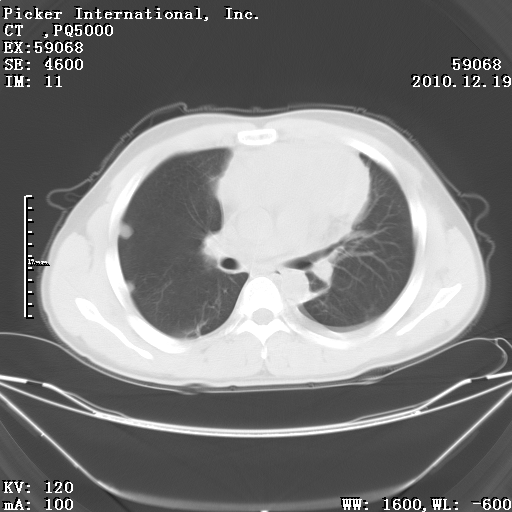

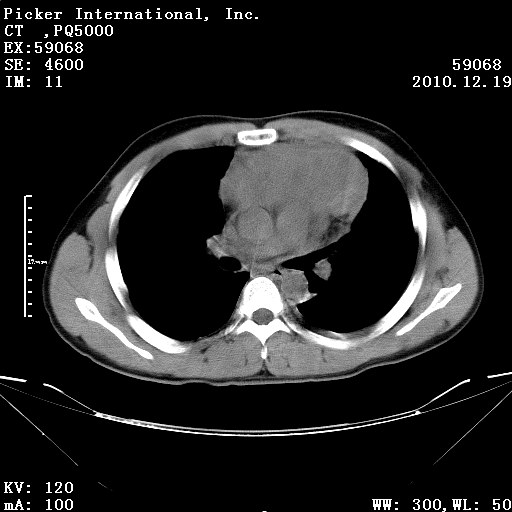

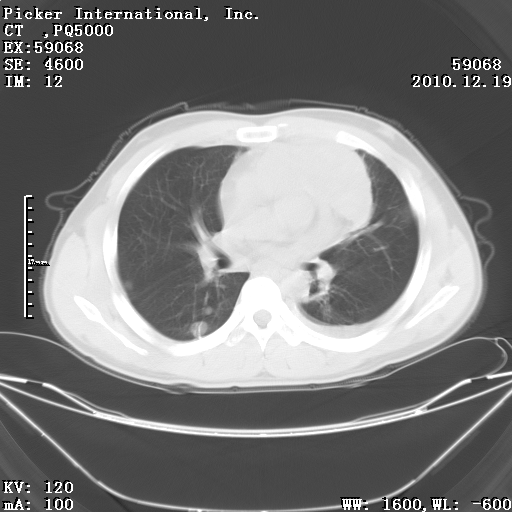

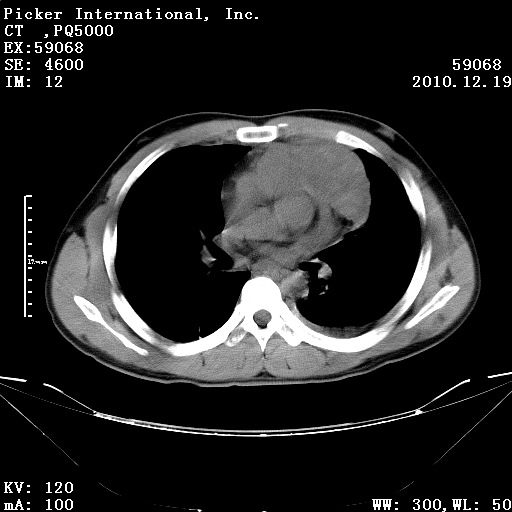

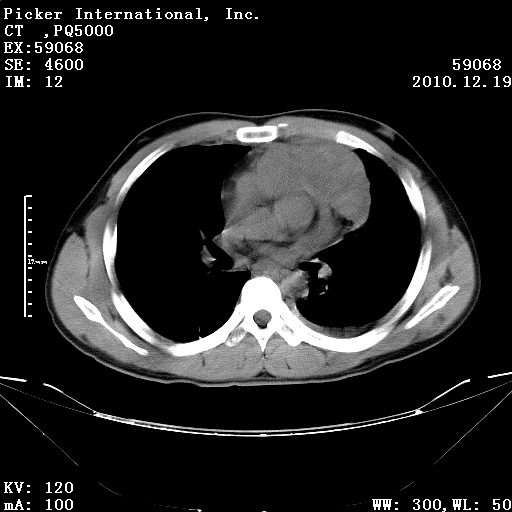

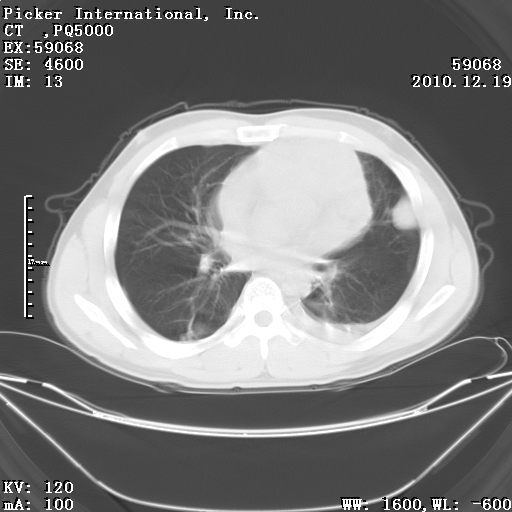

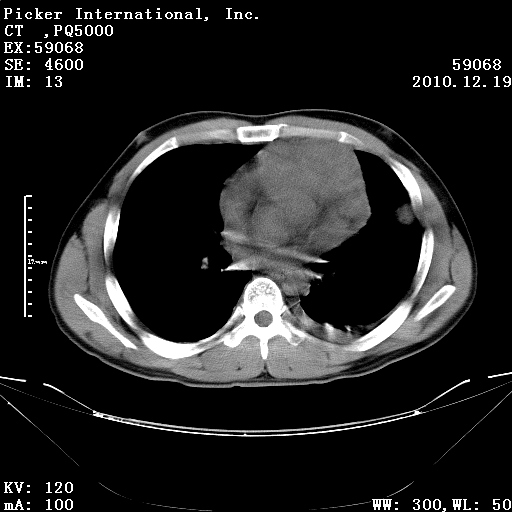

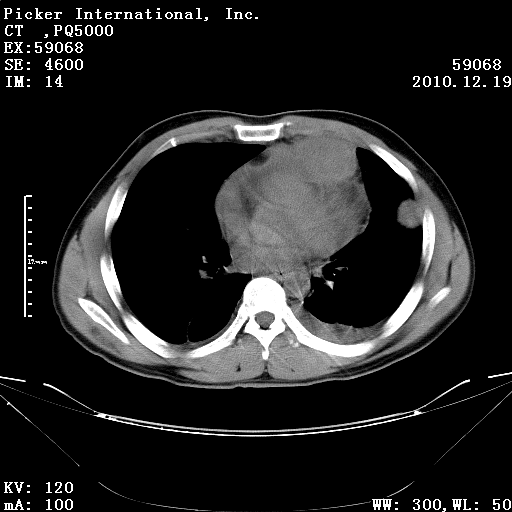

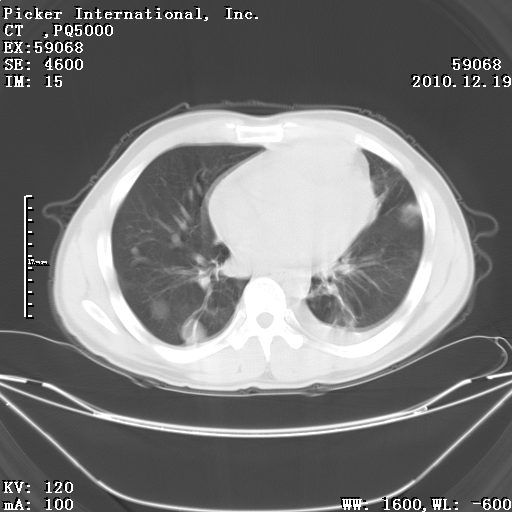

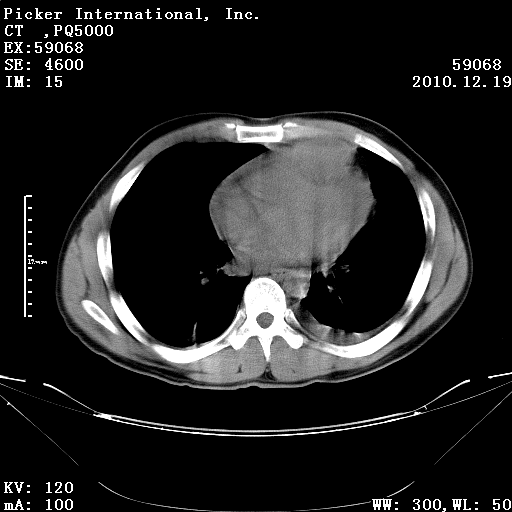

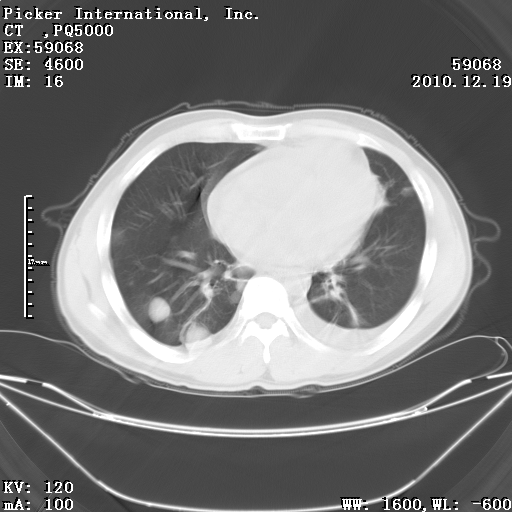

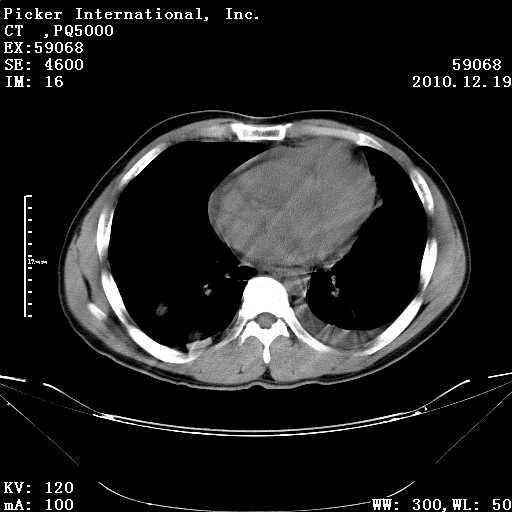

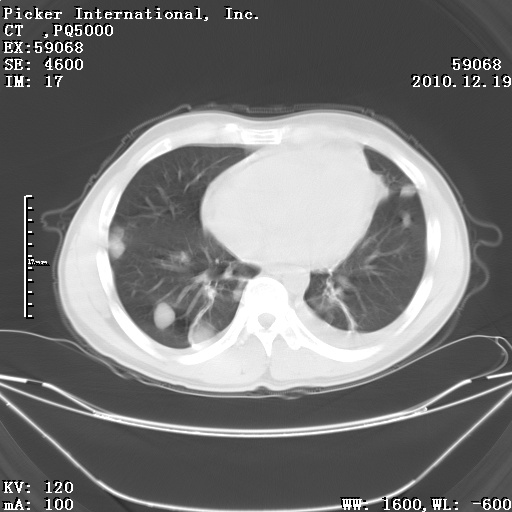

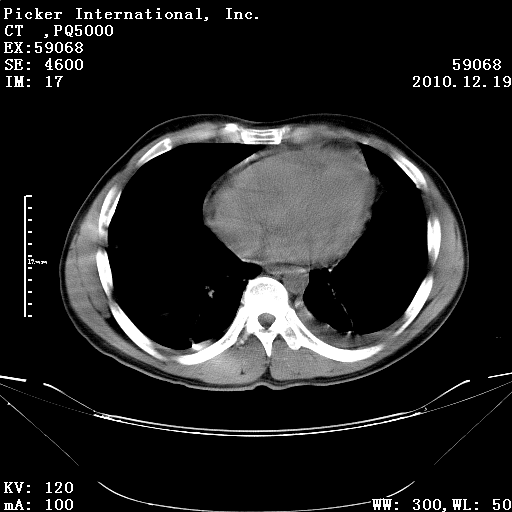

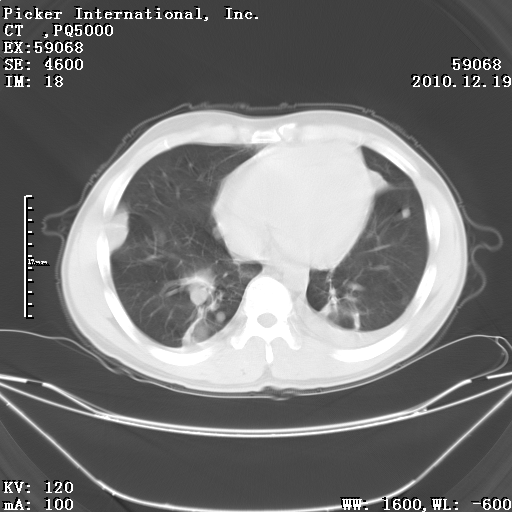

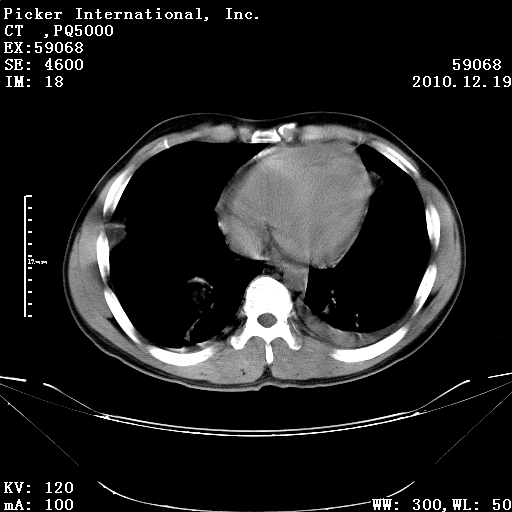

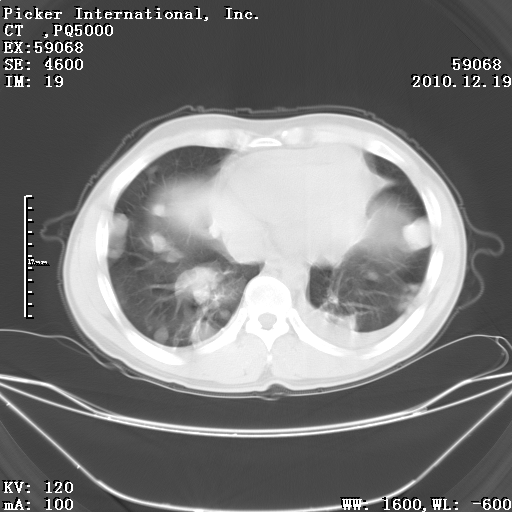

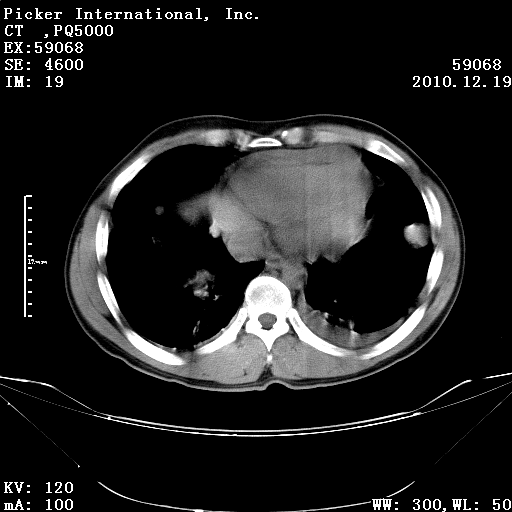

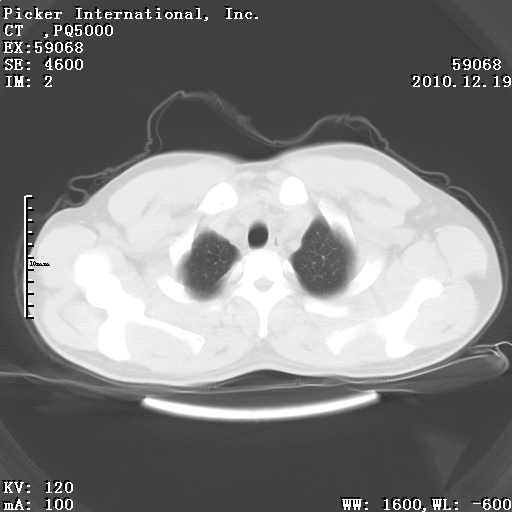

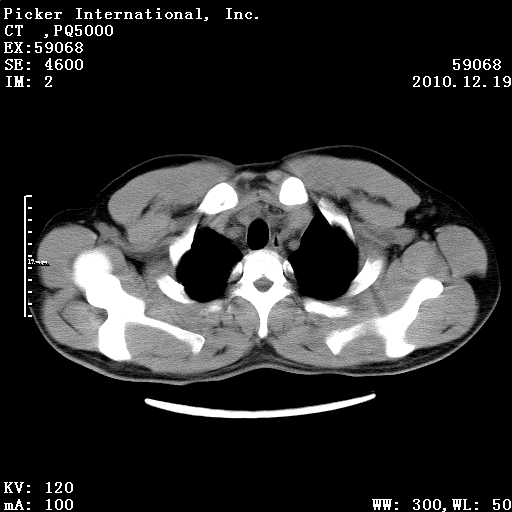

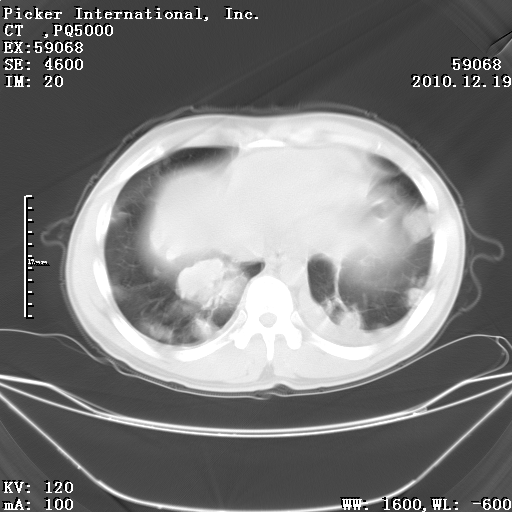

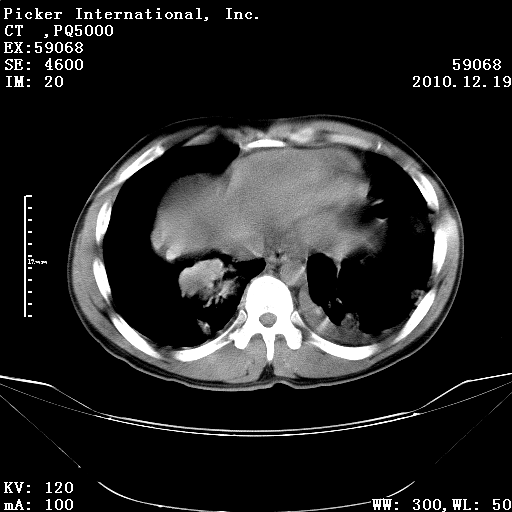

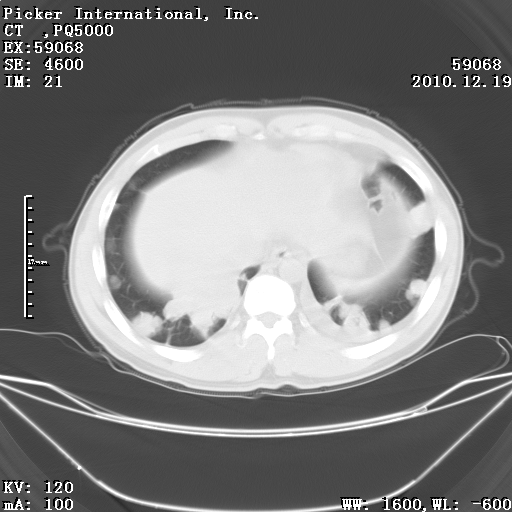

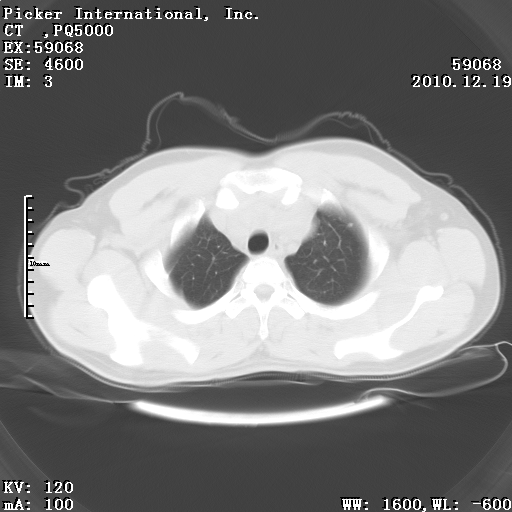

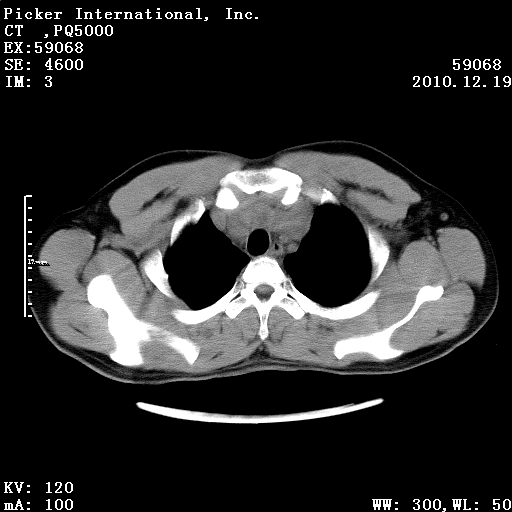

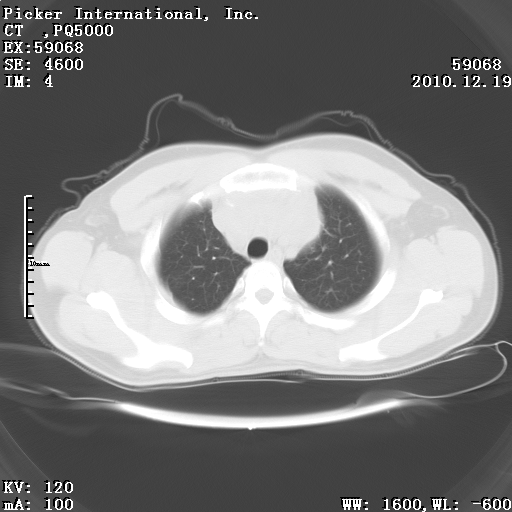

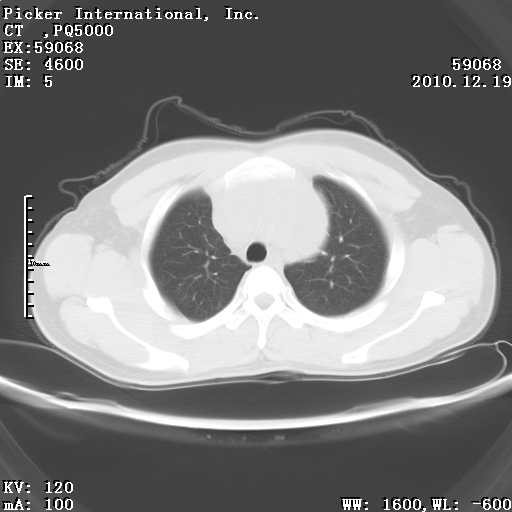

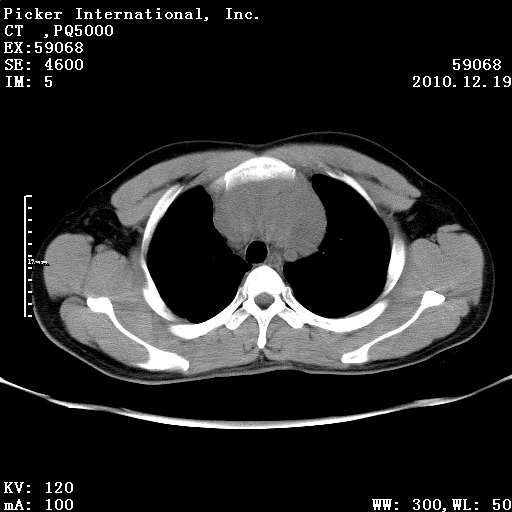

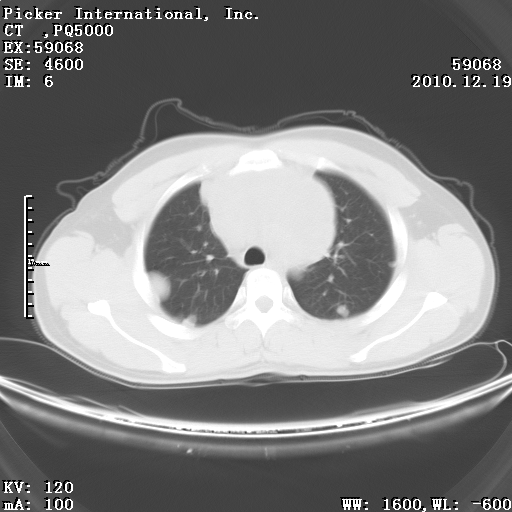

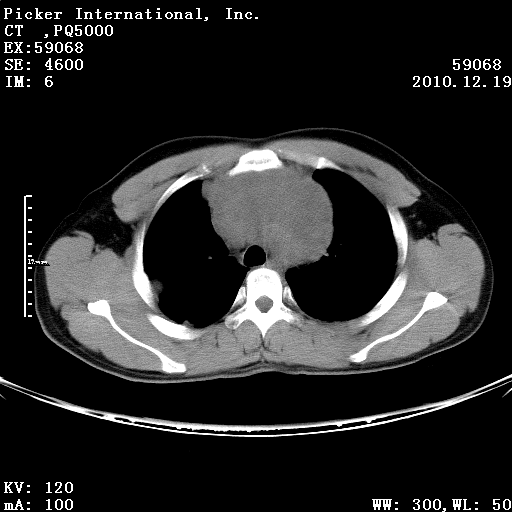

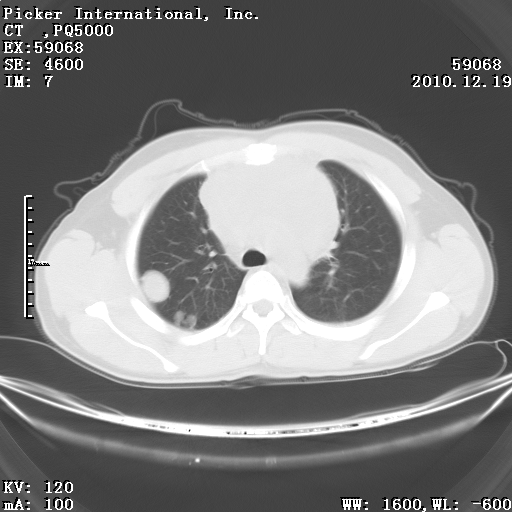

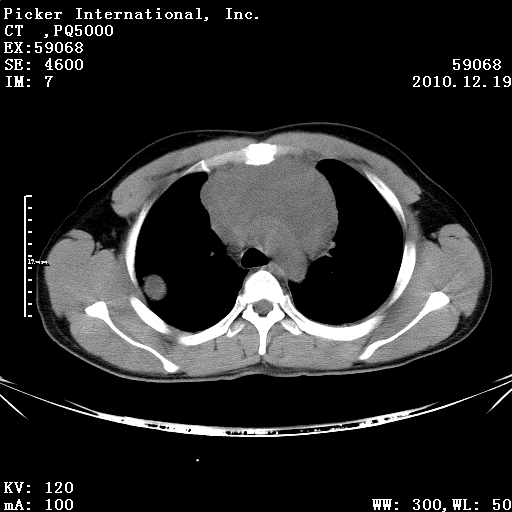

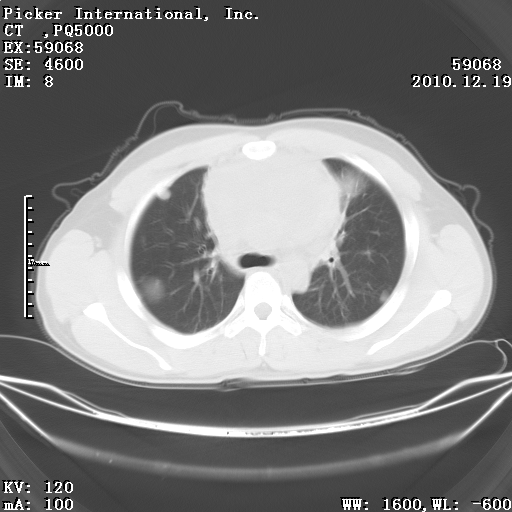

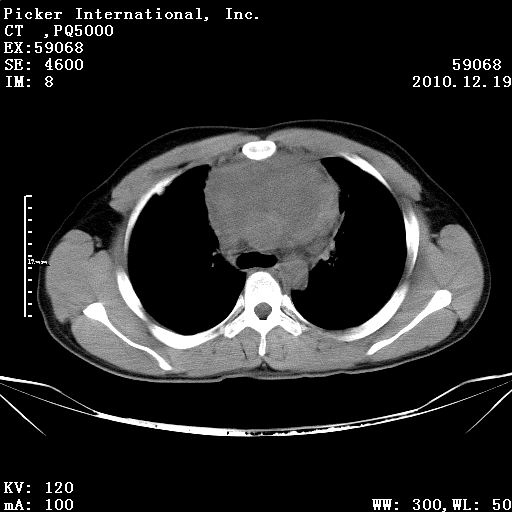

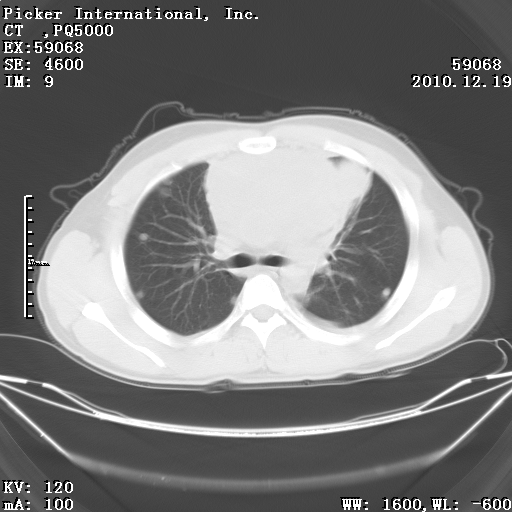

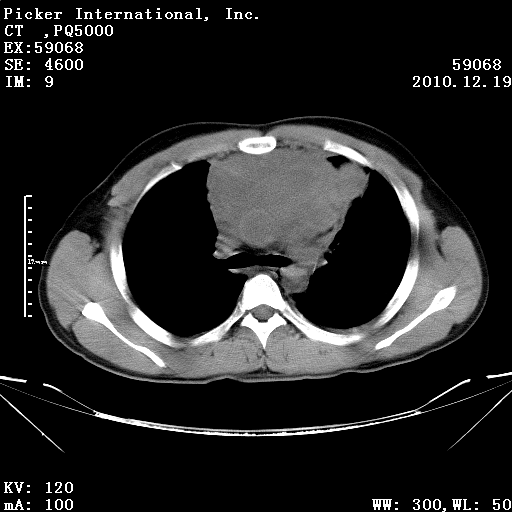

三月前发现纵膈肿瘤,12-19日双肺出现多发性转移瘤,请各位发表意见。已做纵膈穿刺,病理过两天出来。                                          会员诊断:纵隔淋巴瘤肺转移;侵袭性胸腺瘤;生殖细胞瘤 病理:卵黄囊瘤 【lipingsan1907】卵黄囊瘤又称内胚窦瘤,是一种由胚外结构—卵黄囊发生的高度恶性生殖细胞肿瘤。多发生于儿童及青年,常发生于性腺,原发于纵隔者较为罕见,且多在前纵隔。本病无特异症状,X线胸片及CT检查可见前纵隔巨大占位。纵膈部位常见的恶性肿瘤有恶性淋巴瘤,胸腺瘤,生殖细胞肿瘤等,临床表现为肿瘤占位引起的一系列压迫症状,临床和影像学难以鉴别,确诊需要穿刺或手术活检后病理诊断;由于卵黄囊瘤具有一定的组织形态学特征,只要想到这一肿瘤, 结合免疫组化,病理诊断往往不是很困难。因为卵黄囊瘤可以产生甲胎蛋白(AFP),故本病病人血清中AFP的水平升高(>500U/ml),血清中AFP水平的测定对于诊断、治疗及预后有指导意义。 组织发生学:卵黄囊瘤的组织起源较复杂,以往人们对它的认识是很模糊的,因而命名也较混乱。早在1939 年,Schiller因发现卵黄囊瘤的S - D小体形态,似未成熟的肾小球,而误认为中肾来源,并定名为中肾瘤。以后Teilun氏提出了生殖细胞来源的学说,因为他发现本瘤的形态结构中有似大鼠胎盘的内胚窦样结构,改名为内胚窦瘤。后来他又进一步研究观察,确定了是向卵黄囊方向分化的一类生殖细胞来源肿瘤。认为此瘤不仅在形态上而且在功能上也象卵黄囊,主张命名为卵黄囊瘤。他发现本瘤中有特征性诊断意义的有: 疏松的空网状结构,相当于原始卵黄囊壁的基本结构- 胚外中胚层的粘液样网状组织;上皮性囊腔相当于卵黄囊(胚外内胚层) ;特征性血管周围结构, 相当于胚外中胚层向卵黄囊腔内的乳头状突起;以上结构均重现和模拟胚胎发育过程中的原始卵黄囊结构。另外,他用荧光法在肿瘤的内胚窦上皮细胞中和肿瘤细胞内外的玻璃小体中,均显示有甲胎蛋白。卵黄囊瘤主要发生在性腺,也可发生在性腺以外的部位,如前纵隔、骶尾部、鞍区、腹腔等[ 1~3 ]靠近中线的部位,偶发于中线以外的部位(桥脑小脑角、心脏等) 。其机理可能是生殖细胞从卵黄囊向生殖嵴移行过程中有些生殖细胞停留,并在某种刺激的作用下,显示出生长和分化能力,进而在骶尾部、纵隔等处形成肿物。至于发生在远离中线者,则以生殖细胞迷走或胚胎早期原条紊乱来解释 。(摘自网络) 【ljj8935】卵黄囊瘤又称内胚窦瘤,是一种由胚外结构—卵黄囊发生的高度恶性生殖细胞肿瘤。体积一般较大,结节分叶状,边界不清。切面灰黄色,呈实体状,局部可见囊腔形成,可有局部出血坏死。镜下见多种组织形态:1、疏网状结构,是最常见的形态,相互交通的间隙形成微囊和乳头,内衬立方或扁平上皮,背景呈粘液状。2、S-D小体,由含有肾小球样结构的微囊构成,中央有一纤维血管轴心,被覆有原始柱状上皮。3、多泡性卵黄囊结构,形成与胚胎时期卵黄囊相似的大小不等的囊腔,内衬扁平上皮、立方上皮或柱状上皮,囊之间为致密的结缔组织。4、细胞外嗜酸性小体也是常见的特征性结构。 编辑本段症状 多发生于儿童及青年,常发生于性腺,原发于纵隔者较为罕见,且多在前纵隔。本病无特异症状,X线胸片及CT检查可见前纵隔巨大占位。因为卵黄囊瘤可以产生甲胎蛋白(AFP),故本病病人血清中AFP的水平升高(>500U/ml),血清中AFP水平的测定对于诊断、治疗及预后有指导意义。胸腔穿刺液细胞学检查可见瘤细胞胞质内有透明小体;病理光镜下有嗜酸性小体、SD小体、网状结构等特点;免疫组化染色可有AFP(+)、Ker(+)。本病的治疗应首选手术,加辅助化疗、放疗效果差。由于肿瘤较多地向周围器官组织浸润和远处转移,多数难以完整切除,手术疗效较差,病人多在半年内死亡。 |