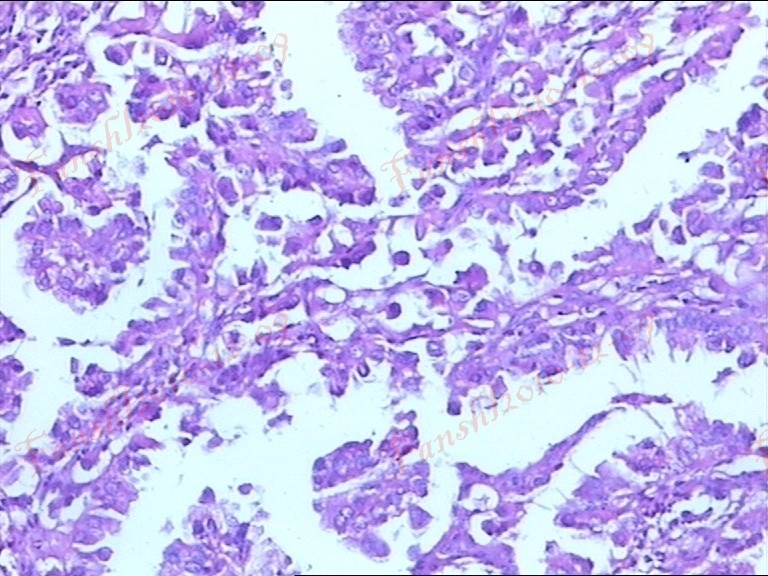

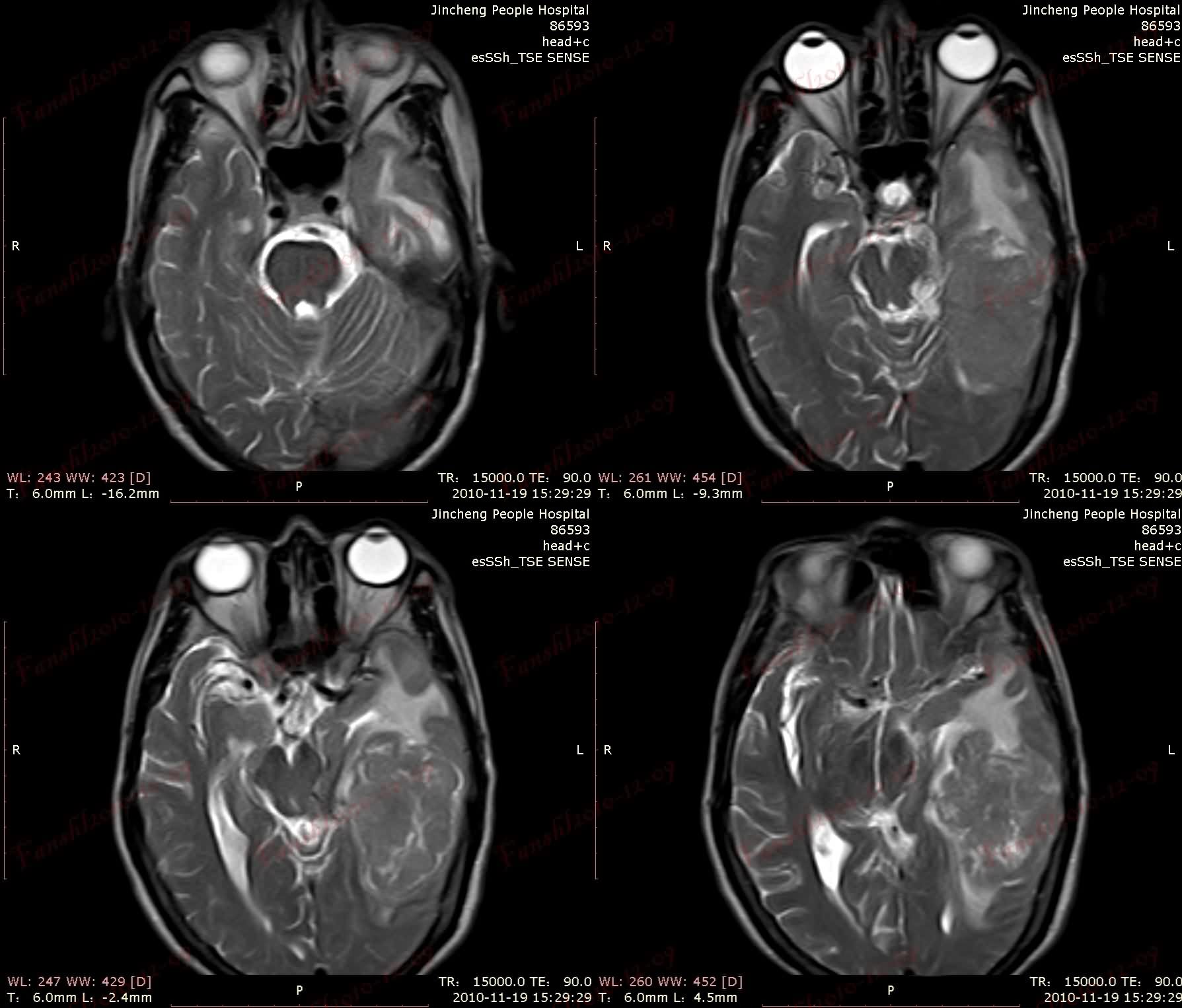

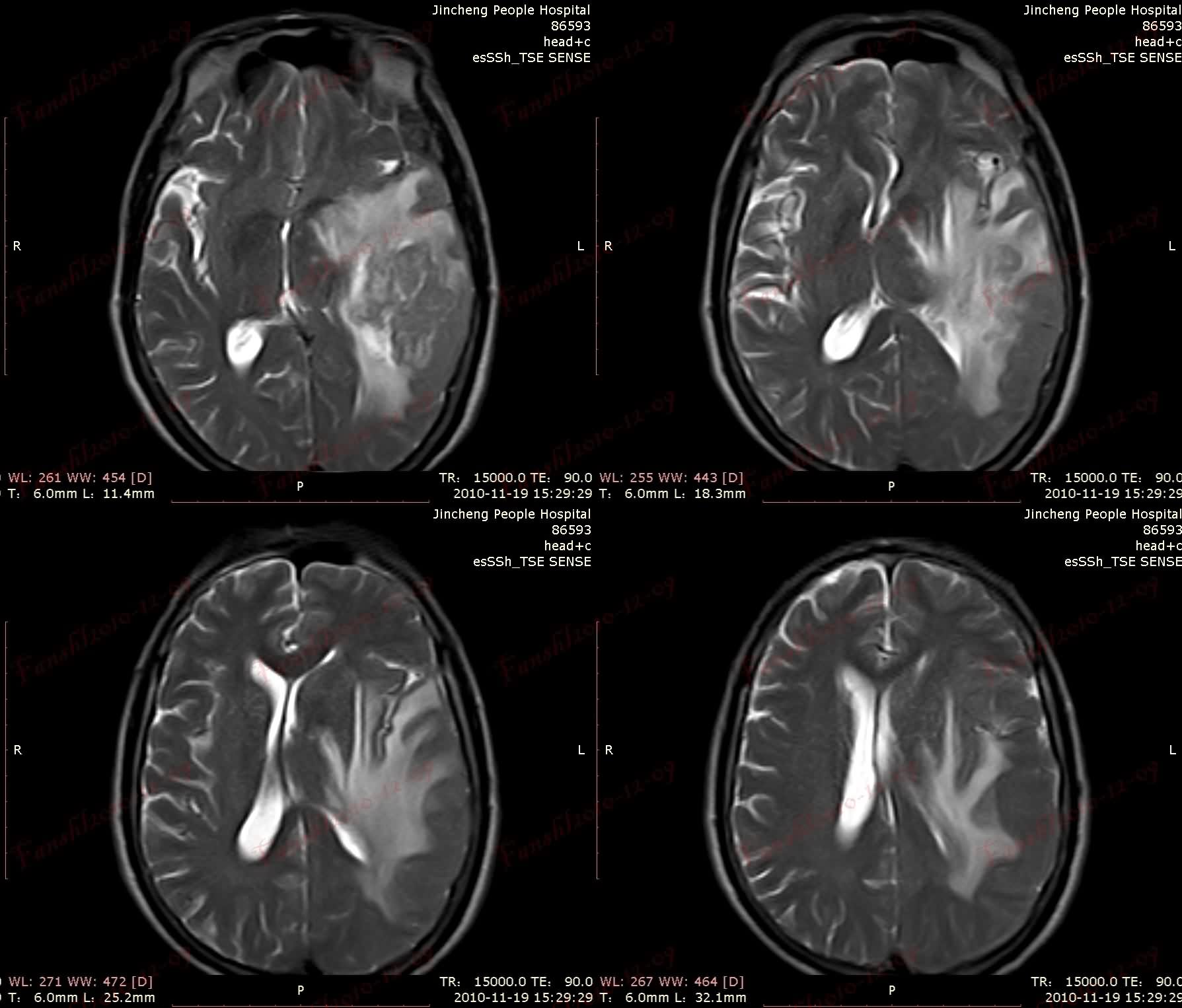

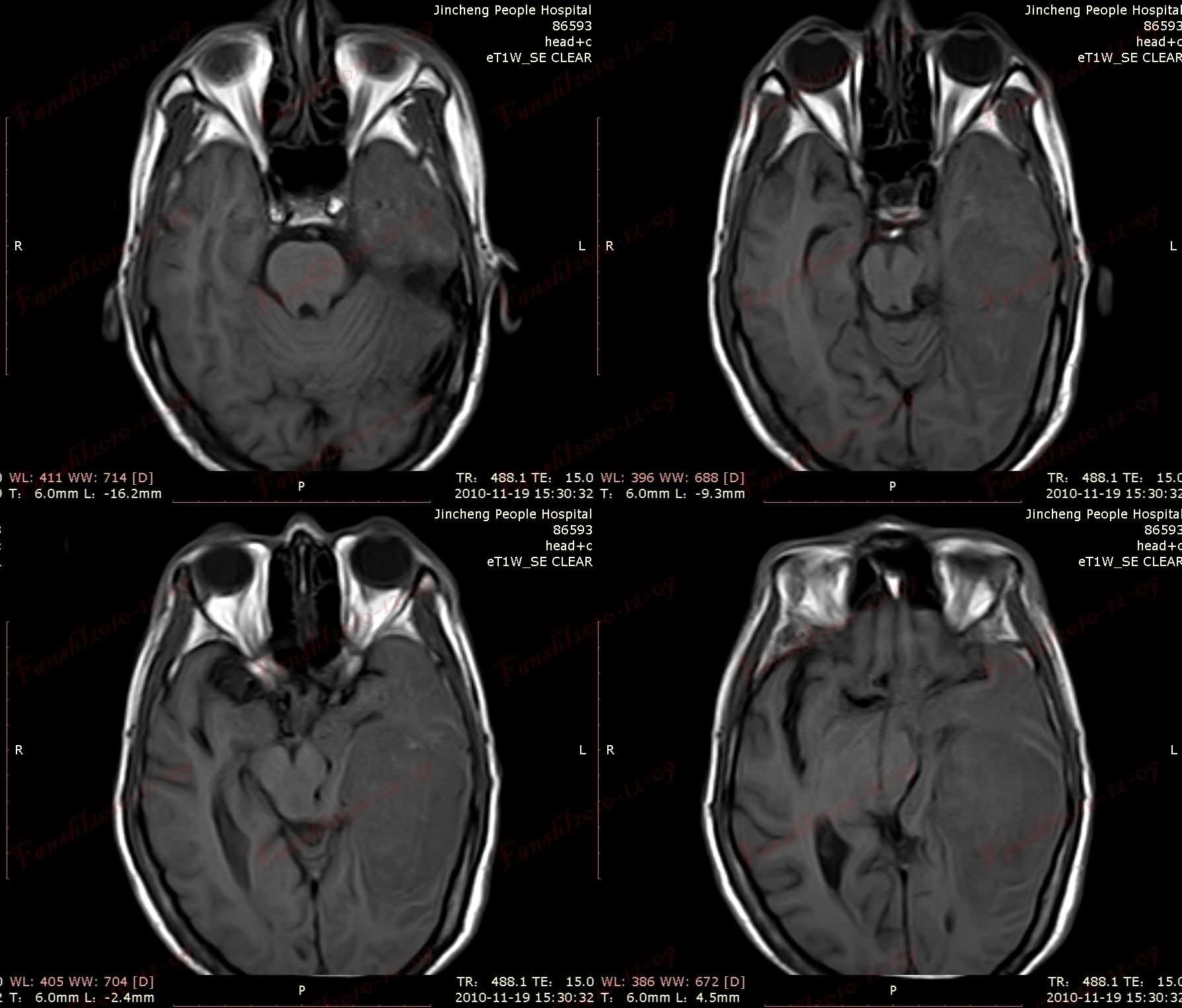

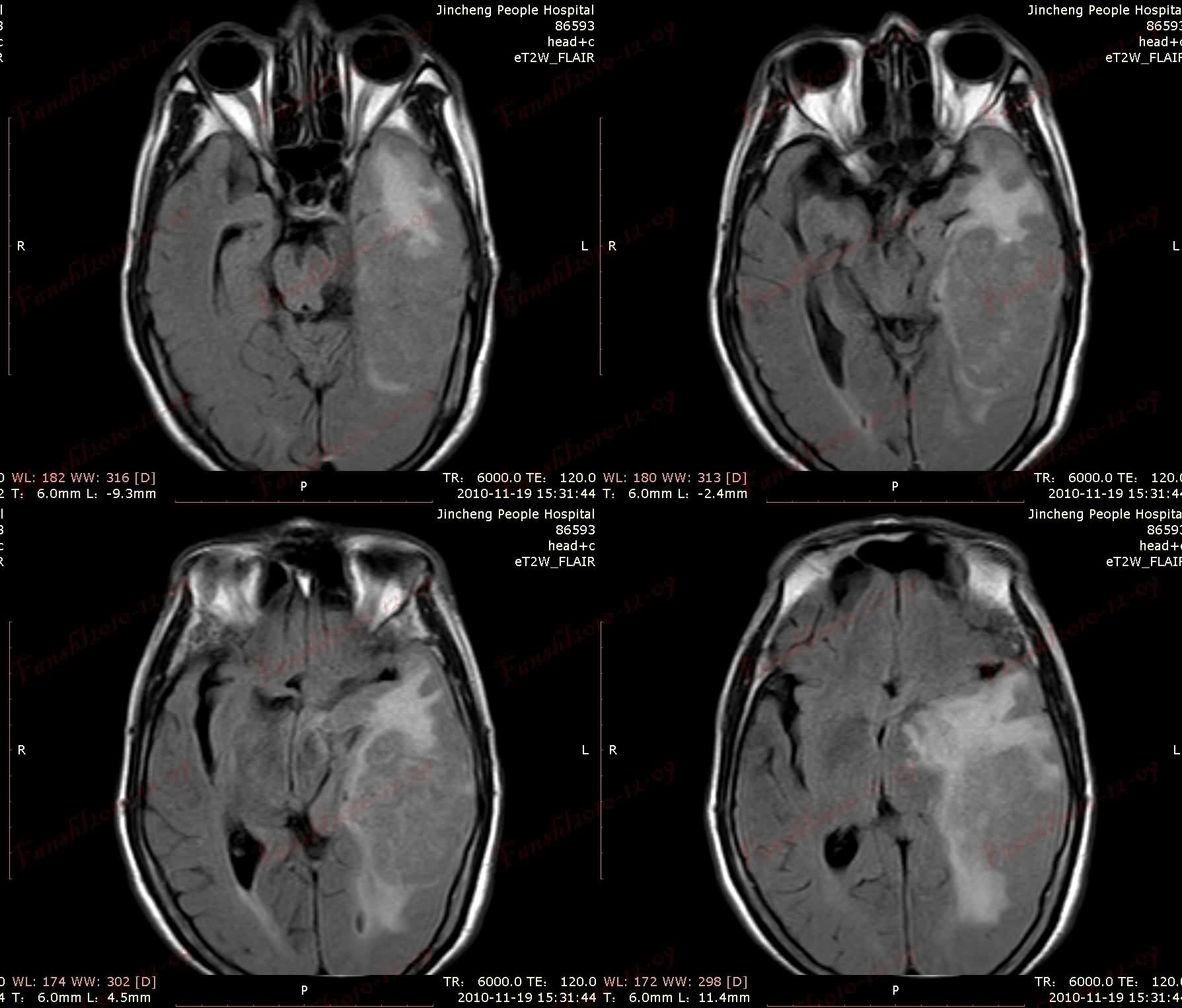

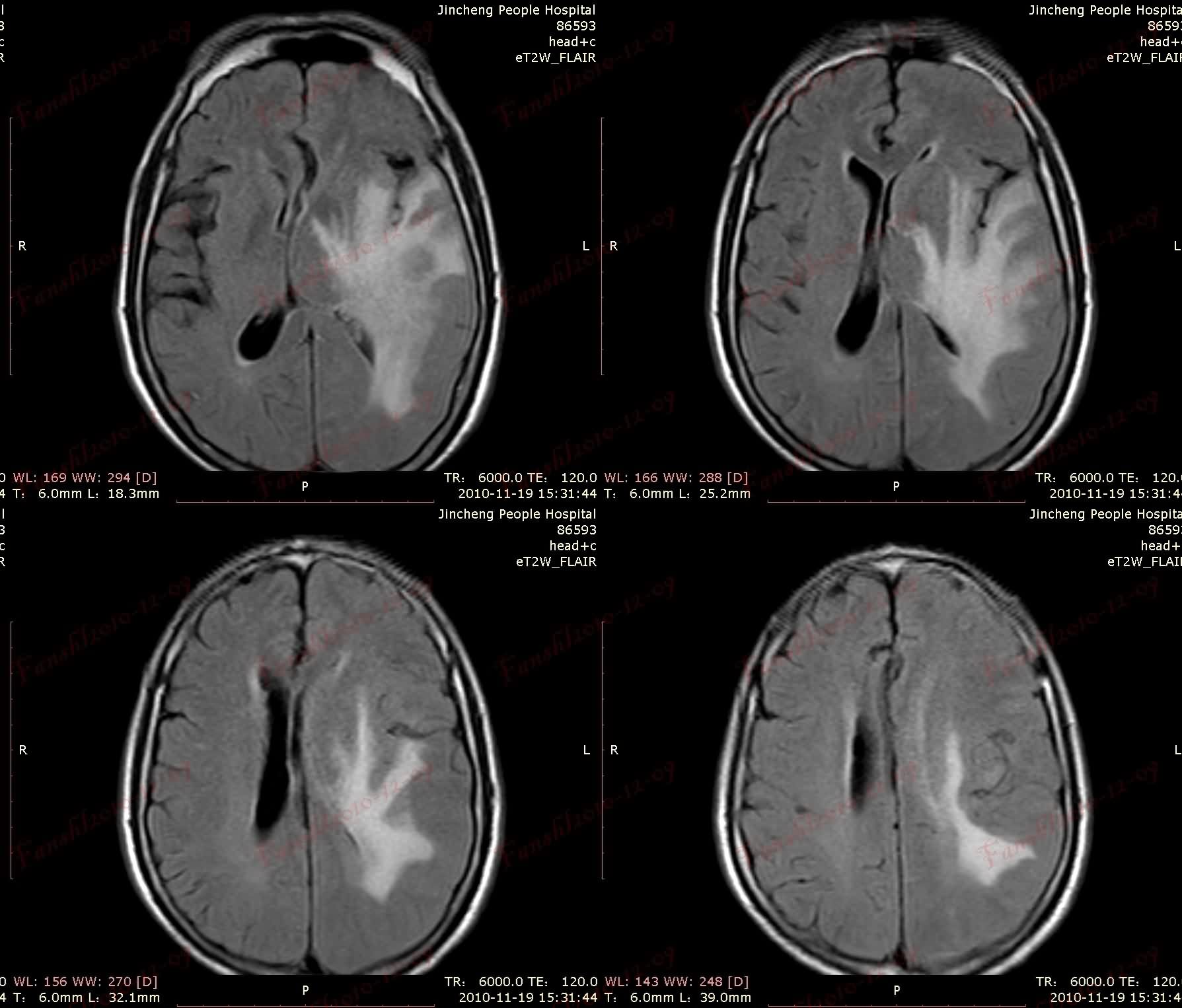

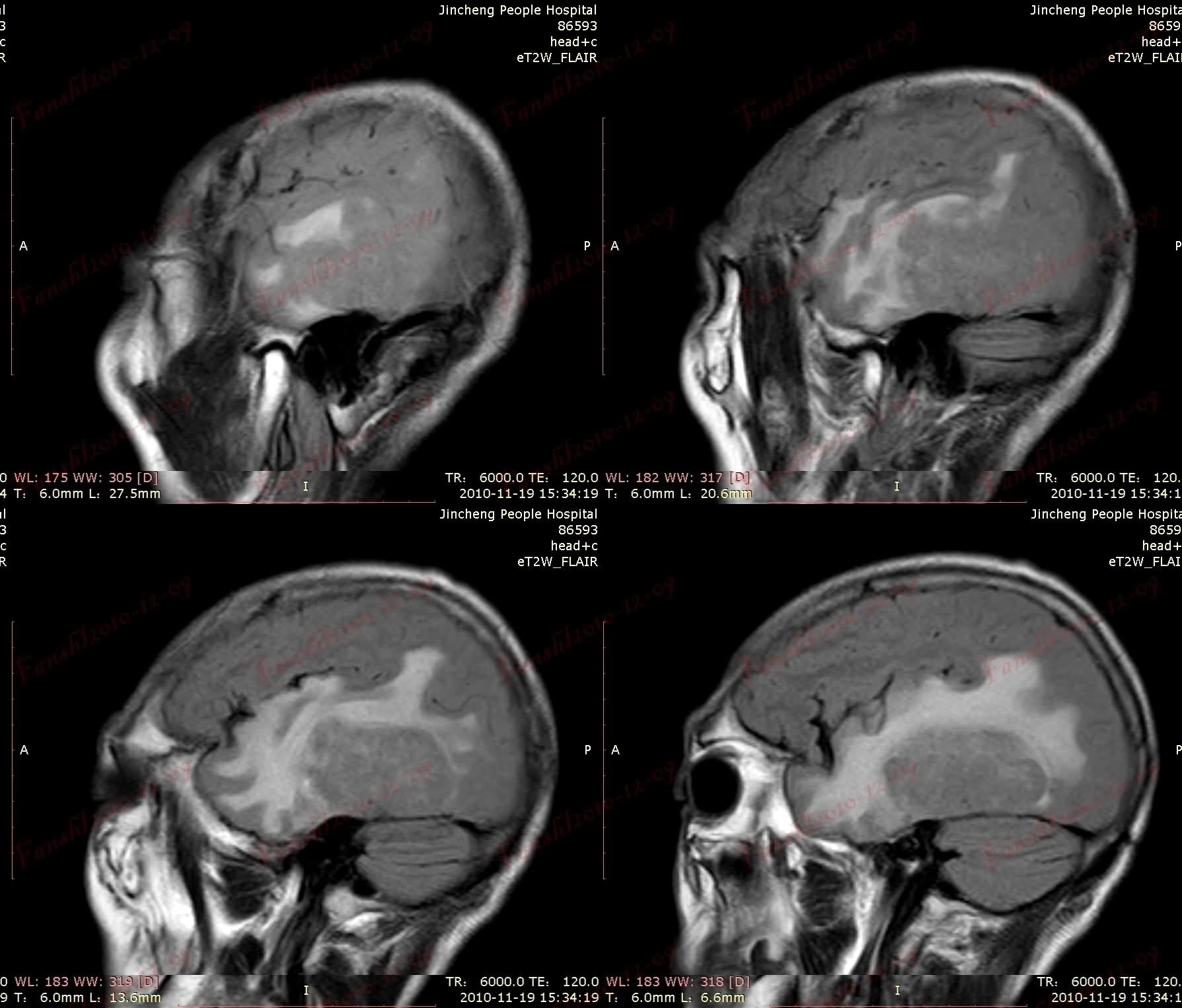

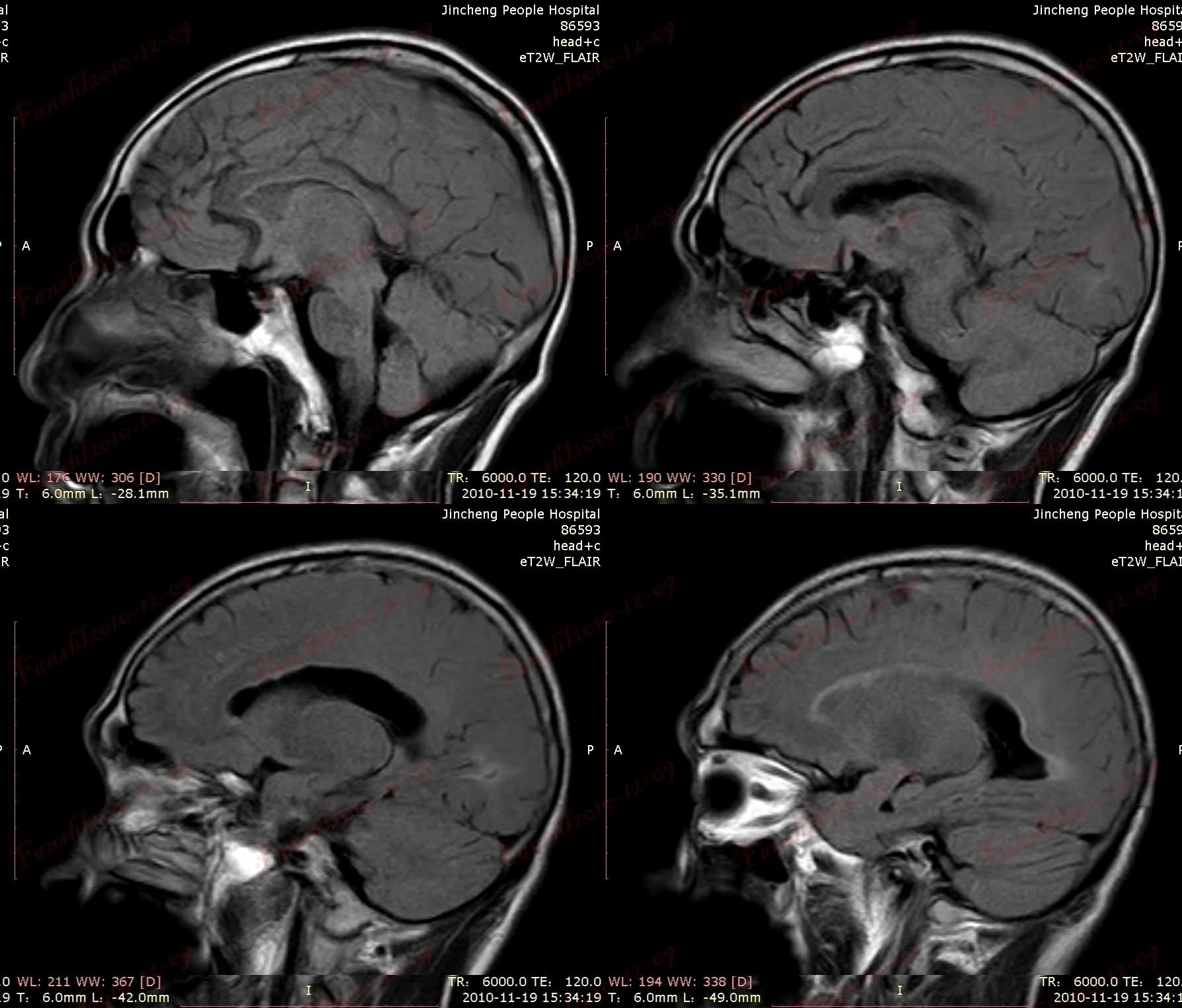

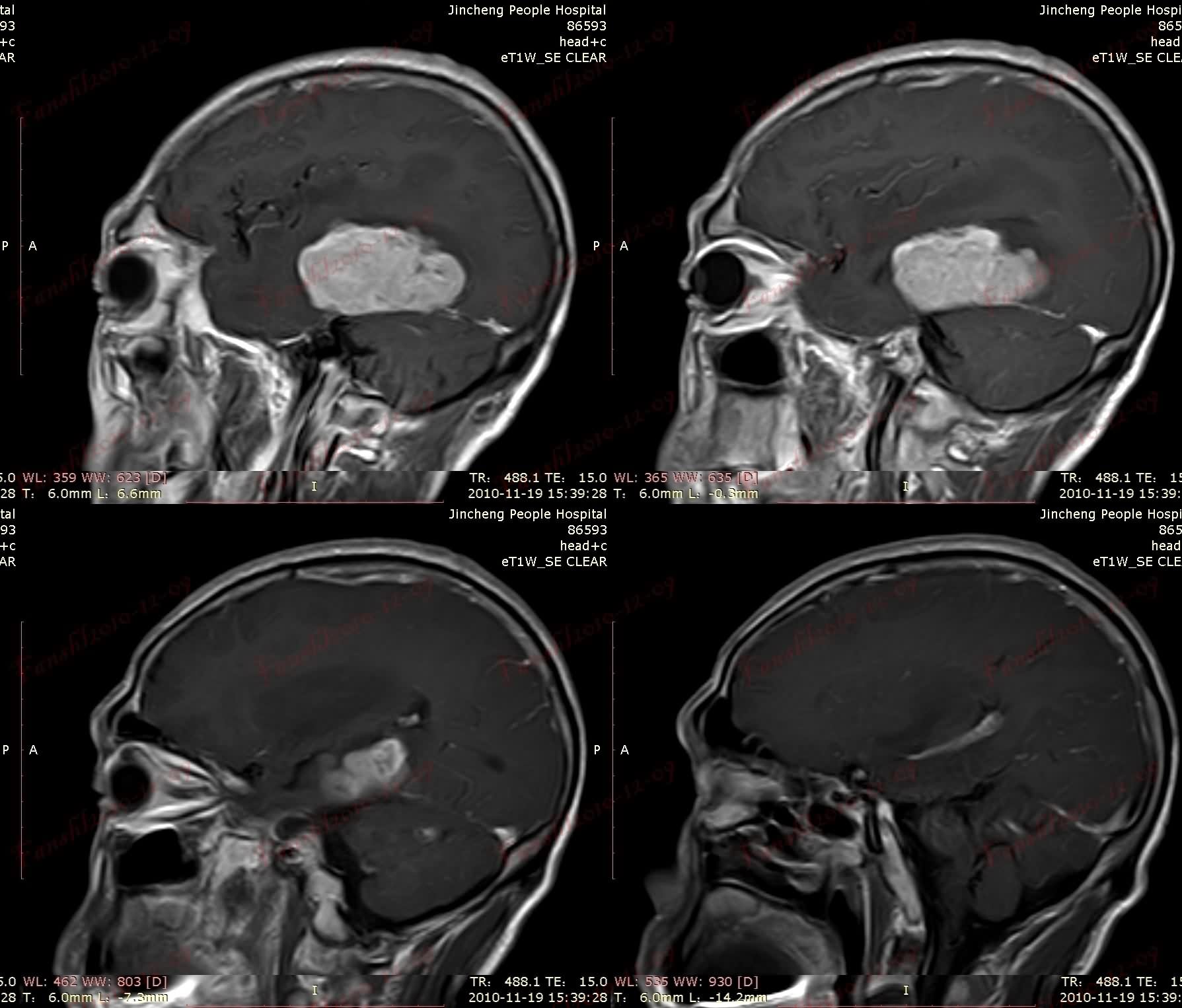

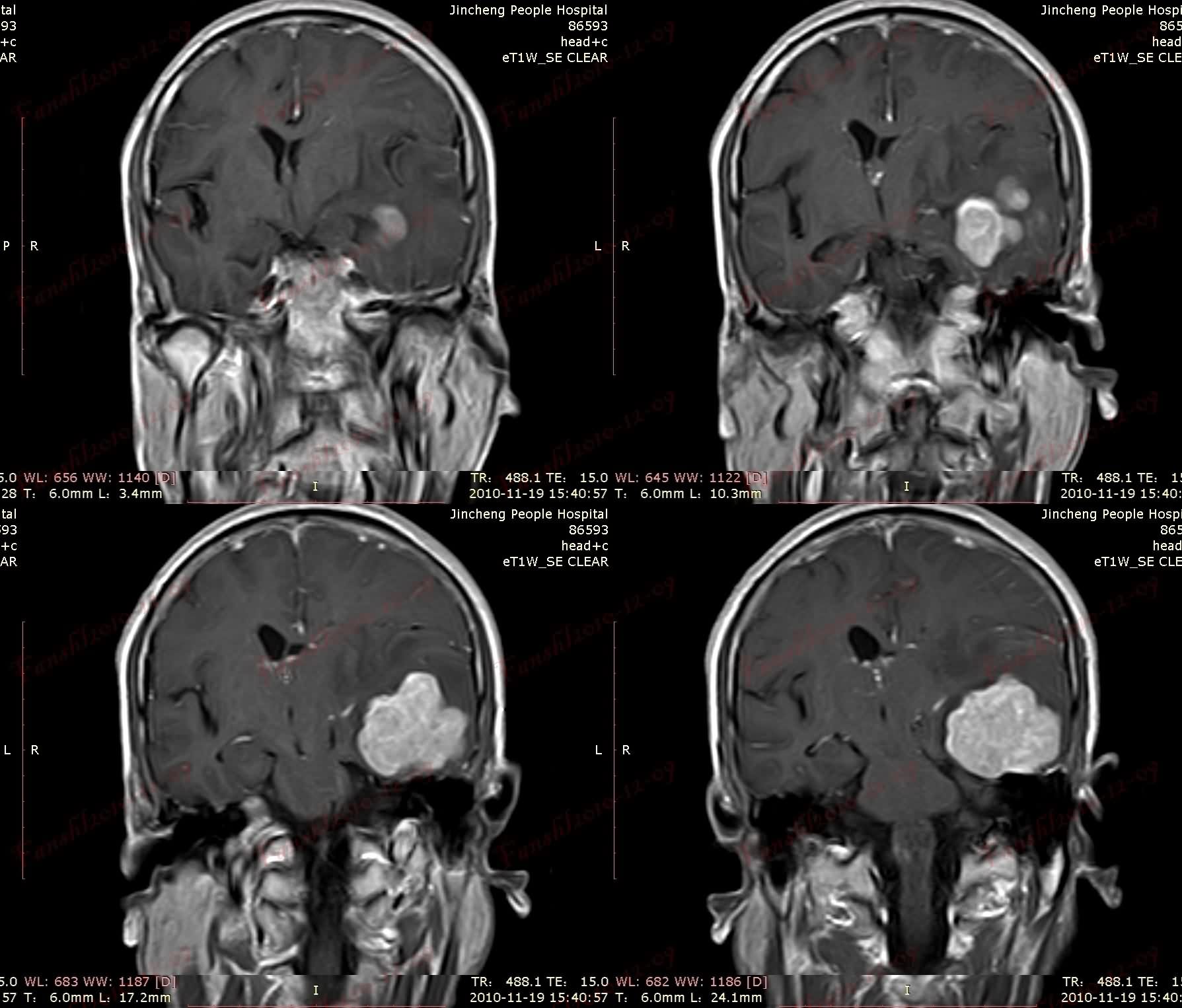

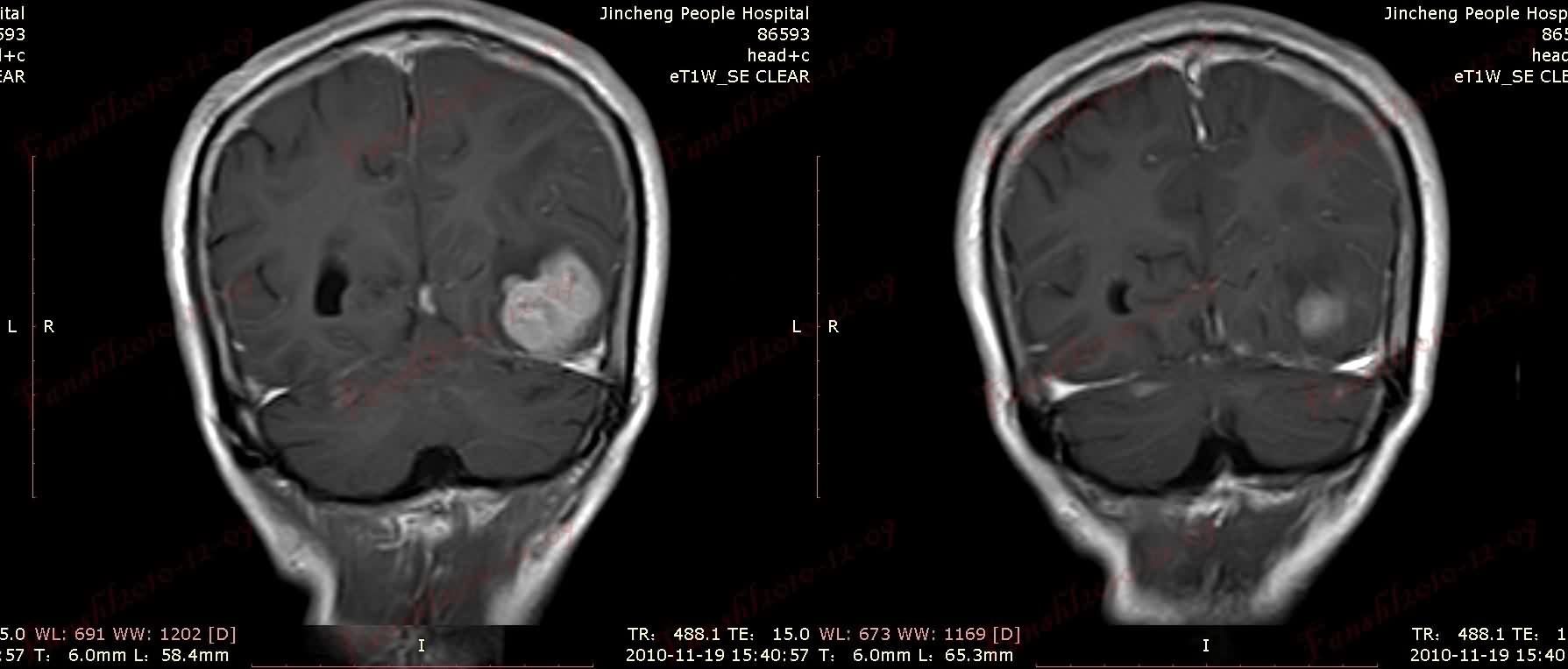

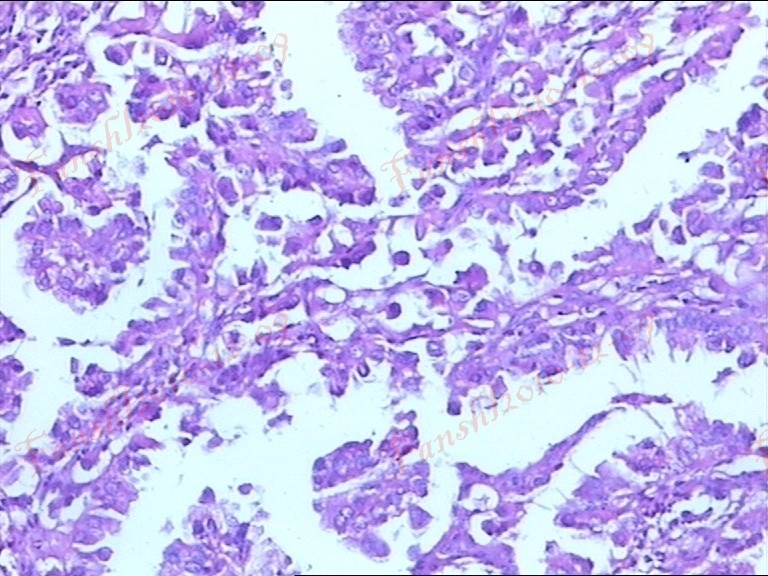

| 男性,65岁。头颅占位 病史记不清了,MRI序列(图像上都标明了)比较全:                    懂病理的朋友可以看看该病例的病理图片:  【fanshl】该病例最终病理没有确定,在等待免疫组化结果。在此之前,我也来分析一下本例的性质。 先读一下MRI片子: 左侧颞叶可见大小约6.3cm*4.7cm占位性病变,呈分叶状,DWI信号不高,flair为等信号,T1WI呈等、略低信号,T2WI呈等信号为主,其内可见线样高信号影,肿块周围可见明显长T1长T2水肿带,左侧侧脑室受压、变窄、中线向右侧移位,脑干受压移位、未见明显异常信号,双侧小脑半球未见明显异常信号,增强扫描病变明显强化,与小脑幕关系密切。 分析:本例病变T1WI多为等或稍低信号,T2WI呈等信号为主,其内可见线样高信号影。至于瘤周水肿,因为是肿瘤机械性压迫导致局部脑组织缺血或静脉回流障碍而产生,瘤周水肿的有无及其程度与肿瘤的大小、部位、组织类型及良恶性相关性差。本例水肿比较明显。以上MRI信号特征,都比较符合脑膜瘤的表现。 但是脑膜瘤很少表现为像本例这样呈分叶状改变,就DWI信号而言,有资料统计,约75%左右的脑膜瘤显示高信号。而本例DWI信号不高,也缺乏明显的脑膜尾征,但是这些却正好是血管外皮细胞瘤的特征,而且,血管外皮细胞瘤T1WI呈等、略低信号,T2WI呈等或信号也是符合的,所以应该考虑这一病变。 颅内血管外皮细胞瘤起源于紧贴毛细血管的网状纤维膜排列的梭形细胞,即为变异的平滑肌细胞,并非脑膜细胞。其具有明显的多向分化能力。血管外皮细胞瘤的发病机制尚不明了,有人认为与外伤有关。肿瘤多为单发,多发罕见。肿瘤大体标本为结节或分叶状,质韧或软硬不均,切面呈海绵状,有大小不等的血管腔,可伴有出血,小灶性坏死或囊性变。本例血管外皮细胞瘤是一个颅内单发肿瘤,大小约6.3X4.7cm,呈分叶状。 鉴别诊断 发生与颅底者应与脑膜瘤、纤维肉瘤及血管肉瘤鉴别: 1、颅底脑膜瘤常见瘤内钙化及局部颅骨增生反应; 2、纤维肉瘤较易发生囊变或坏死; 3、血管肉瘤很少引起骨质破坏性改变。 发生于大脑凸面者应与脑膜瘤、胶质瘤、转移瘤鉴别: 4、脑膜瘤的鉴别前面已提及; 5、胶质瘤多在脑实质内且较易囊交和坏死,不出现颅骨改变; 6、转移瘤发生于脑膜时,鉴别较困难; 发生于鞍上者除脑膜瘤外还应与垂体瘤鉴别: 7、垂体瘤平扫TIWI少有高信号,除非伴有卒中,一般无钙化,囊变机会大。 发生于桥小脑角者还应与听神经瘤鉴别: 8、听神经瘤以听神经鞘瘤多见,故较常见到囊变,且较见到内听道骨质吸收及肿瘤以内听道为生长中心,强化程度不及血管外皮细胞瘤。 颅内血管外皮细胞瘤可发生于任何年龄,男性发病率略高于女性,病程长短不一,从数月至数年。最常见的症状为头痛。因发病部位不同逐渐出现颅内压增高症状和脑组织受压体征。本例患者岁。肿瘤发病部位沿中线结构分布,紧邻硬脑膜与静脉窦关系密切。血管外皮细胞瘤主要转移到肺、骨髓、肝脏、腹膜后等,本例未见颅外转移。肿瘤预后与年龄、性别和复发间期有关,一般儿童预后良好。 颅内血管外皮细胞瘤的影像学诊断 肿瘤多为高密度或混杂密度,呈分叶和不规则形,与硬膜广基底相连,部分可伴有低密度囊变区、点状钙化及局限性颅骨侵蚀,未见颅骨增生硬化及硬膜尾征。瘤周水肿不明显。占位效应显著。增强后均呈明显环形或多环形强化。 T1WI像为等或混杂信号,T2WI像显示混杂信号或等信号,明显的血管流空现象及瘤内囊泡状长T1 低信号和长 T2 高信号。颅内血管外皮细胞瘤较脑膜瘤有更丰富的脑膜血管供血、更大的血管网和非常显著致密强化的 CT扫描影像,MRI表现与肿瘤组织坏死,黏液变性,瘤体呈海绵样腔隙状大体病理所见一致,其影像学表现仍缺乏特异性征象,与脑膜瘤相互重叠显著,颅内血管外皮细胞瘤应成为脑膜瘤的鉴别诊断。MRS分析颅内血管外皮细胞瘤比脑膜瘤有较高的肌苷水平,有助于两者鉴别。依靠免疫组化与电镜及NF2基因检测可以确诊。 【道哥】脑膜瘤首先考虑,冠状位可见病变与小脑幕关系密切,脑膜可见强化------脑膜尾征。 其他诊断:淋巴瘤 免疫组化结果:转移性乳头状腺癌(来源不清楚,可能是肺或者肾来源) 【fanshl】免疫组化的结果是出来了,但是,我却有一个疑问:乳头状腺癌是一个低血供的肿瘤,但是本例却是一个明显强化的肿瘤,难道转移性肿瘤和原发肿瘤在血流动力学方面有什么异同么?我真是百思不得其解,如果不相信免疫组化,那么这个病例应该相信什么结果呢? |