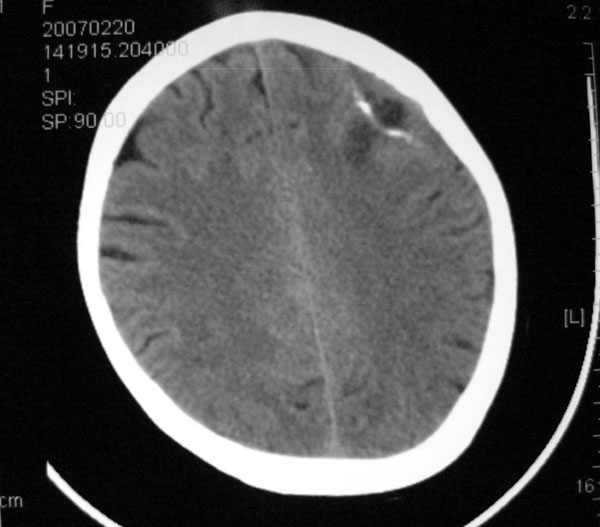

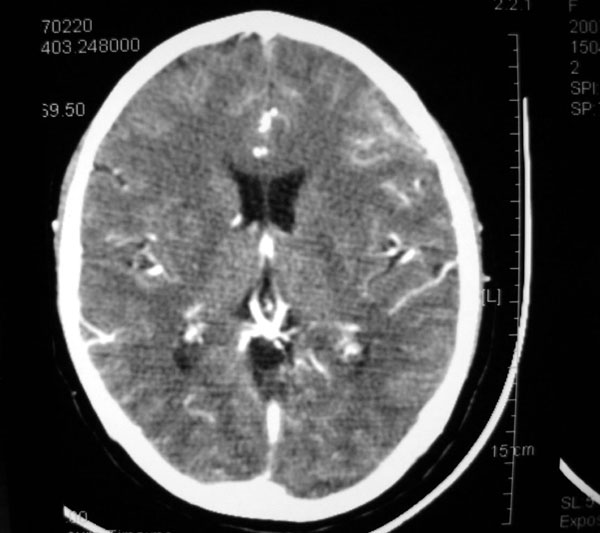

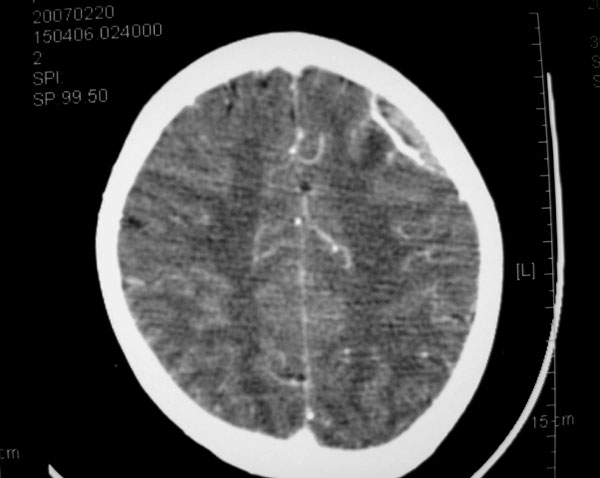

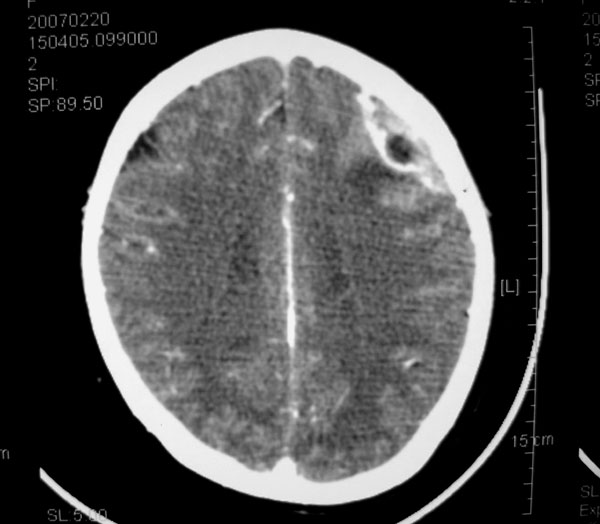

女,43岁。又发头痛一周。无高血压病史,无肢体症状。           【一帆风顺】我们当时做了两个诊断:1、脑血管畸形 。2、硬膜外血肿。 【一帆风顺】脑AVM在未破裂出血前CT表现较为特征性:非增强扫描可见一局灶的混杂密度区。病灶形态不规则,可显示点线状扭曲影,可为团块状,边界不甚清,可有高、等、低三种密度成分,其中高密度常为胶质增生、含铁血黄素沉着、血管内血栓机化钙化、畸形血管缓慢的血流以及新鲜出血等。等密度则为血管畸形出血间正常脑组织、形成时间较长尚未钙化的血栓、出血吸收、液化正值等密度期等。低密度则是表示梗塞区内陈旧出血液化灶及脑萎缩的脑脊液充填区。一般无占位表现,有的可因脑萎缩、软化产生负占位效应。大约1/4的AVM病人平扫无阳性发现,1/4仅见小等密度灶。增强后脑AVM为不均一性增强,表现为不规则团块状、蜂窝状、巢状及结节状增强,有时可见迂曲扩张的血管影,其周围可见供血动脉和引流静脉。 大家注意:本例为“常见病变的少见表现”,如果是脑血管畸形,不是典型了点? 【一帆风顺】硬膜外血肿绝大多数都有典型的 CT特点,即在颅骨内板下方有双凸形或梭形、少数血肿可呈半月形或新月形、边缘清楚的高密度影,CT值40HU-100HU,有的血肿内可见小的圆形或不规则形的低密度区,可能是外伤时间太短仍有新鲜出血(较凝血块的密度低),并与血块退缩时溢出的血清混合所致,骨窗位常可显示骨折。此外,血肿可见占位效应,中线结构移位,病变同侧脑室可能受压、变形和移位。 静脉源型硬膜外血肿因静脉压力低,血肿形成晚,CT扫描时血肿可能溶解,表现为略高密度或低密度区。 血肿超过3天不足3周时为亚急性期,血肿超过3周即为慢性期。此两期血肿可呈等密度、低密度或混杂密度,包膜可发生钙化,增强扫描血肿内缘的包膜可显示线形强化。 本例像硬膜外血肿吗?像吗? 手术病理结果:脑膜瘤(恶变)。 【一帆风顺】恶性脑膜瘤按其病理学特点分为以下各型:内皮型、纤维型、血管型、砂粒型、混合型或移行性、恶性脑膜瘤、脑膜肉瘤,一般将前5种归类于良性脑膜瘤的范畴,以血管型脑膜瘤最常发生恶变,多次复发者亦应考虑恶变可能。 恶性脑膜瘤病理特点是细胞数增多,细胞结构减少,细胞核多形性并存在有丝分裂,瘤内有广泛坏死。 恶性脑膜瘤在CT的表现为肿瘤形态不规则,呈分叶状,可出现蘑菇征,边界不清、包膜不完整,信号不均匀。周围水肿明显,没有钙化。增强后肿瘤不均匀强化。肿瘤易侵犯脑组织和颅骨。 MRI的T1和T2像恶性脑膜瘤都为高信号。 有时颈内动脉向肿瘤供血比较明显。 脑膜瘤脑血管造影表现 各种类型的脑膜瘤都是富于血管结构的。在CT临床应用以前,脑血管造影是诊断脑膜瘤的传统的重要手段。特别是近年来开展的数字减影技术(Digital Substract Angiography,DSA)和超选择血管造影,对证实肿瘤的血管结构,肿瘤富于血管程度,主要脑血管的移位,以及肿瘤与大的硬膜窦的关系,窦的开放程度(决定术中是否可以结扎)都提供了必不可少的 详细资料。同时造影技术也为术前栓塞提供了条件。对颅底和凸面脑膜瘤术前栓塞供应动脉,减少术中出血提供了帮助。 约一半左右的脑膜瘤脑血管造影可显示肿瘤染色。通常脑膜瘤在脑血管造影像上的表现如下: 1)脑膜血管一般表现粗细均匀,排列整齐的小动脉网,动脉管腔纤细,轮廓清楚呈包绕状。 2)肿瘤同时接受来自颈外、颈内动脉或椎动脉系统的双重供血。位于前颅窝的脑膜瘤可接受眼动脉,筛动脉和大脑前动脉分支供血。位于中颅窝的脑膜瘤可接受脑膜中动脉、咽升动脉供血。后颅窝脑膜瘤可由枕动脉、椎动脉脑膜前支、脑膜后动脉供血。 3)肿瘤的循环速度比脑血流速度慢,造影剂常在肿瘤中滞留。在造影的静脉期,甚至窦期仍可见肿瘤染色,即迟发染色(Delayed Blush)。 4)脑膜瘤周围脑血管呈包绕状移位。 上述特点在脑膜瘤的脑血管造影中可同时出现,亦可能部分出现。 本例平扫及增强轴位均象慢性硬膜外血肿,不管是形态、位置,边缘还是密度,增强MIP像有点象血管畸形,可能与重建厚度过大有关,特别是矢状位。本例最大的鉴别点在于病变左侧缘之骨质有虫噬样破坏!!这也是脑膜瘤恶变的特征! |